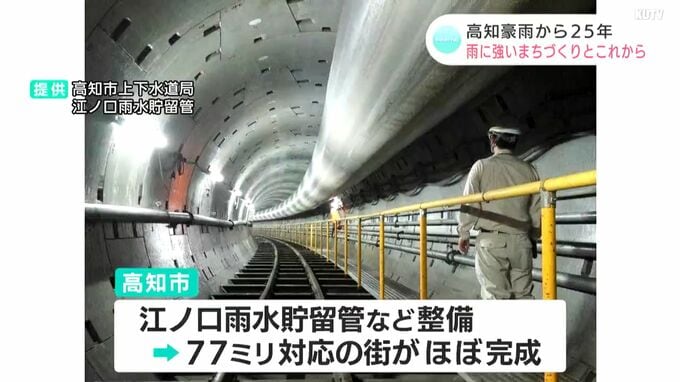

77ミリ対応のまち…進んだハード整備

この98高知豪雨を受けて、ハード対策が進められました。高知市東部の一宮東町にある徳谷第二雨水ポンプ場です。増水時に雨水をポンプを使って河川に放流する役割を持っています。

高知市は1979年から、1時間雨量で77ミリまで対応できるよう、こうしたポンプ場の整備を進めてきましたが、高知豪雨時点ではまだ半ばの状態でした。

▼高知市上下水道局 長崎宏昭課長

「それ以前から計画自体はあったんですけれども、98豪雨の被害を受けまして、事業を前倒しして、ポンプ場の整備を進めております。」

こうして計画されたポンプ場は2016年に全て完成。その後、一定期間雨水を貯めておく雨水貯留管も整備され、『77ミリ対応のまち』がほぼ完成しました。長年のハード整備によって、「水害に強い高知市」が実を結びつつあると言えます。それでも一度現実に起きた高知豪雨レベルの水害が、もう二度と起きないとは限りません。

▼高知市上下水道局 長崎宏昭課長

「高知市の施設は全国的に見ても非常に高いレベルの排水能力を備えておりますが、98豪雨の場合は130ミリぐらい、1時間当たり130ミリ近い雨降っています。77ミリ対応ポンプ場があれば98豪雨のような雨でも一定被害の軽減はできるんですけれども、どうしても浸水被害というものは場所によっては生じてしまいます。ですので、このような雨がある場合は速やかな避難行動をお願いしたいと思います。」

(東杜和 気象予報士)

高知市は全国屈指の排水能力を持っているとありましたが、やはり雨の降り方によっては浸水が発生してしまいます。最近ですと、2019年10月3日、台風18号では高知市を流れる鏡川の水位が上がり、浸水した場所もありました。

地球温暖化が進み、雨の降り方や台風の強さが変わってきています。南海トラフ地震と同じく、このような数十年に一度の豪雨災害は、必ずこの先起こりますので、個人で災害の情報に対するリテラシーを上げること、災害への意識を高く持つことが大切ではないかと考えます。