街中が浸水した理由は

(東杜和 気象予報士)

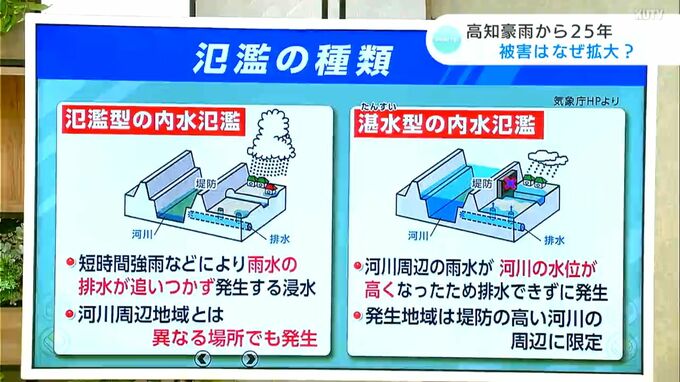

浸水害についても詳しく見ていきます。まず、氾濫には大きく2つ種類があります。1つ目が“外水氾濫”です。河川の水位が上昇し、堤防を水が越えたり、もしくは堤防が壊れてしまって水が流れ込むことで起こる氾濫です。そして2つ目が、“内水氾濫”と呼ばれるもので、高知豪雨で起きたのはこの内水氾濫でした。

この内水氾濫も、2種類に分けられます。まずは「氾濫型の内水氾濫」です。こちらは、短時間で強い雨が降って、雨水の排水が追いつかず発生する浸水です。川の近くでなくても、どこでも発生するのが特徴で、高知市の中心街での氾濫がこれに当たります。マンホールや側溝から排水できず、どんどん水が溢れて水かさが増してしまうというような状況だったんですね。

(東杜和 気象予報士)

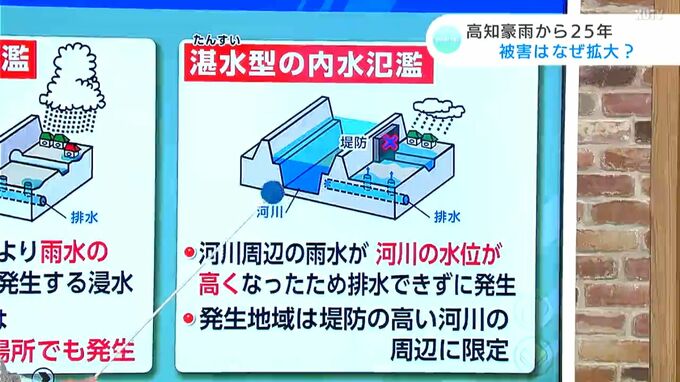

そして内水氾濫のもう1つの種類が「湛水型の内水氾濫」といいまして、河川の雨水が増えて水が排出できずに発生します。こちらは堤防を越えるわけではありませんが、堤防の高い川の近くで発生します。大津・高須地区で起きたのがこの氾濫で、最大で2m以上の浸水がありました。北に国分川、南に舟入川、川に囲まれている中州になっているので、周りの川が増水してしまったことで、中の水を外に排出できなかったんですね。