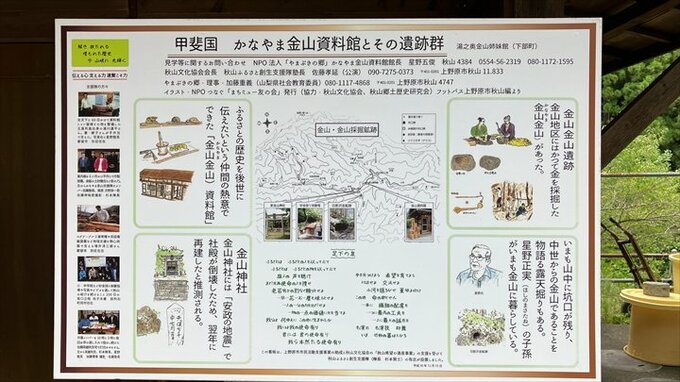

1998年に金山金山遺跡の発掘調査を行った山梨県埋蔵文化財センターの元職員 村石真澄氏(現富士河口湖町教育委員会)によりますと、秋山の金山金山(かなやまきんざん)は武田信玄公の時代になると、黒川金山、湯之奥金山とともに甲州金を支える金山となりました。

星野家は金山経営を取り仕切る武士の位を与えられたそうです。

現在の金山集落に暮らすのは5軒のみですが、当時は「金山千軒」と言われるほど採掘に関わる人々が大勢暮らし、賑やかだったと伝えられています。

戦国時代までの採掘は、「露天掘り」と言われる方法で山肌を削り、採取した土の中から金を取り出したり、金山川の川底から砂金を採取していたと伝えられています。

その後、鉱脈を探して坑道を掘って金を採掘するようになり、金山集落の周辺には20ヶ所近い採掘坑跡が見つかっています。

村石さんによりますと、武田氏の甲州金鋳造のため、あらかたの金は採り尽くされてしまったといいます。江戸時代になると坑道の落盤事故が多発、金の産出量も多くなかったことから、採掘は中止されたということです。

星野五俊さんは子どもの頃に金山川で砂金採りをした思い出があるそうです。

星野さんはそのワクワク感を味わってもらいたいと沢に砂金採り体験場も作りました。

そして、今も地域の秋山文化協議会では、毎年秋山小学校の4年生を対象にした砂金採り体験を行っていて、地元の子どもたちに砂金採りの歴史を伝えています。

現在でも砂金ロマンを求めて秋山にやってくるゴールドハンターがいるとのこと。

星野さんはこの金山が地域おこしに繋がればと、夢を持っています。