「孤立」を防ぐ取り組みは

小川彩佳キャスター:

男性だから強くあらねばならない、父親として大黒柱であらねばならない…いろんな「ならねばならない」にがんじがらめになってしまうのは想像できますよね。

山本恵里伽キャスター:

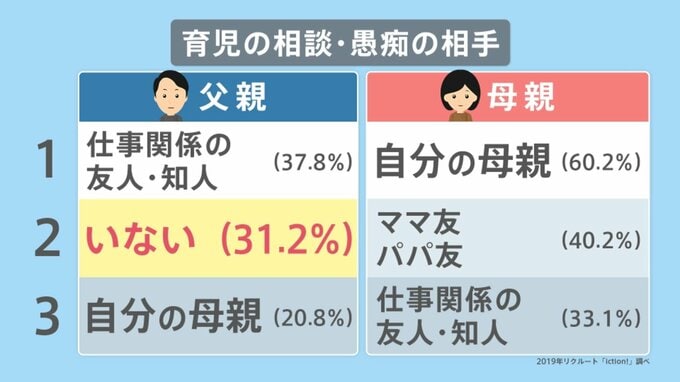

孤立を防ぐことが大切という話がありましたが、育児をしている夫婦に「育児の相談や愚痴を言える相手は誰か?」を聞いた調査があります。

<育児の相談・愚痴の相手>※2019年リクルート「Iction!」調べ

【父親】

1. 仕事関係の友人・知人 37.8%

2. いない 31.2%

3. 自分の母親 20.8%

【母親】

1. 自分の母親 60.2%

2. ママ友・パパ友 40.2%

3. 仕事関係の友人・知人 33.1%

父親に関しては、2番目に多かったのが「相談相手がいない」という声でした。

小川キャスター:

同じ経験をしたことがある人に相談しやすいということから考えると、同じような状況にある方がそもそも少ないのかもしれないですよね

山本キャスター:

ただ、2019年に施行された成育基本法の基本方針の中には「父親も含めて、出産や育児に関する相談支援の対象とするなど、父親の孤立を防ぐ対策を講ずることが急務」と記されていますが、まだ追いついていないのが現実なわけです。

例えば東京都では、全62自治体のうち2022年度「父親の支援事業を実施している」と答えた自治体は5つにとどまっています。

さらに、日本小児科学会は「女性の産後うつは広く知られていて支援も年々充実しつつあるが、男性は産前・産後のサポートは現時点ではほぼないに等しい」と指摘しています。

小川キャスター:

女性は妊娠中から定期的に検診などで医療機関に通いますけれども、男性はそうした場がないですよね。男性の育児参加をという風潮に体制が追いついていないというところあるかもしれないですね。

山本キャスター:

そうした中で、取り組みを始めているところもあります。

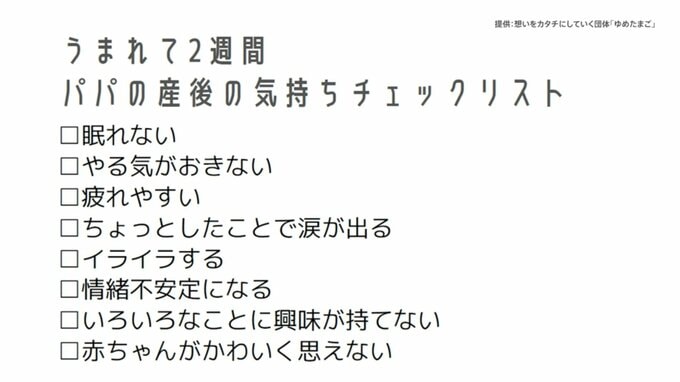

「やまなし版 父子手帳」というものが、2023年から山梨県内の一部の自治体で配布されています。民間の子育て支援団体が取り組んでいるんですが、中に「うまれて2週間 パパの産後の気持ちチェックリスト」というものがあって、▼眠れない▼やる気がおきない▼疲れやすい▼ちょっとしたことで涙が出る▼イライラする▼情緒不安定になる▼いろいろなことに興味が持てない▼赤ちゃんがかわいく思えない、こうしたことに1つでも当てはまるようであれば地域の保健師などに相談するようにすすめているということです。

小川キャスター:

今、お父さんになっている世代は子どものときに女性が中心となって育児をするのが当たり前な世代ですから、どういうふうに育児に参加していいのかわからないというのがあるかもしれないですね。

山本キャスター:

それは母親側もそうかもしれないですよね。

小川キャスター:

こうした悩みを抱えるのは当たり前だという認識が広まっていったらいいなと思いますし、吐き出しやすい職場などの環境作りも大切かもしれませんね。