日銀の植田和男総裁がマイナス金利の解除の可能性に言及したと伝えられ、金融政策の行方にも注目が集まっている。

歴史的な物価上昇。植田総裁のマイナス金利解除示唆は日銀の焦り

9月13日に発足した第二次岸田再改造内閣は物価高などに対応する経済対策の策定に取り組み、10月中に取りまとめる方針を明らかにした。政府は既に3兆1074億円の予算を計上し、電気、ガスの価格抑制を行ってきた。ガソリンの補助金については、これまでに6兆円を超える予算を計上していた。政府は電気、ガス、ガソリンの補助金を9月末までとしていた期限を12月まで延長することにした。

9月12日、農林水産省は、製粉会社に売り渡す輸入小麦の価格を10月以降約11%引き下げると発表した。価格の引き下げは3年ぶりだ。こうした中、これまで物価の上昇は一時的な要因が大きいとしていた日銀の植田総裁が物価の上振れへの警戒感を示し、マイナス金利解除の可能性に言及した。

植田総裁は9日、読売新聞のインタビューに応じ、「マイナス金利の解除後も物価目標の達成が可能と判断すれば解除する」と述べた。植田総裁は年内に判断材料が出揃う可能性があると示唆し、マイナス金利の解除を含め、様々な選択肢があるという認識を示した。背景にあるのは、歴史的な物価上昇で、長期デフレからの脱却が鮮明となっていることにある。

この報道後、市場では大規模な金融緩和策が修正されるという思惑が広がり、円を買ってドルを売る動きが優勢となり、11日の円相場は一時145円92銭をつけた。長期金利の指標である10年債の利回りが、終値で0.705%と2014年1月以来、約9年8か月ぶりの高い水準をつけた。植田総裁は2023年4月の就任以来、粘り強く金融緩和を続ける姿勢を示していたが、7月にイールドカーブコントロールの上限を事実上1%まで認め、巨額の資金を市場に供給する異次元の金融緩和の正常化に向けた一歩を踏み出した。

21日から2日間の日程で金融政策決定会合を開く植田日銀はどのような動きを見せるのだろうか。

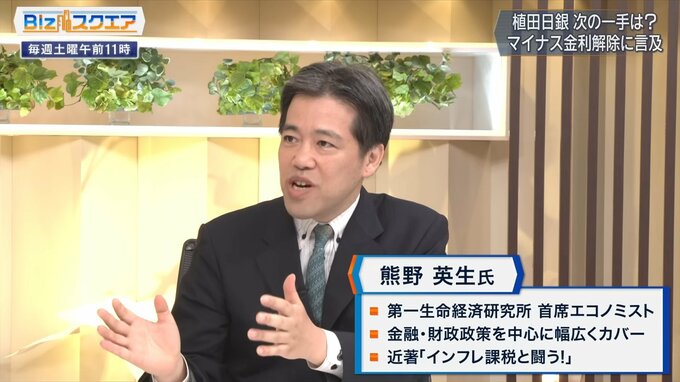

――これまでの植田総裁の発言からは相当踏み込んだ感じがある。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

そうですね。植田氏といえば、今まで慎重なハト派と言われていたのですが、年内に修正ではなくマイナス金利の解除、これはかなり前のめりに踏み込んでいると私は理解しています。

――背景は物価が予想より上振れしているということか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

円安も手伝っているのですが、やはり物価の趨勢が上がってきていて、ちょっと看過できないと焦っているのだと思います。

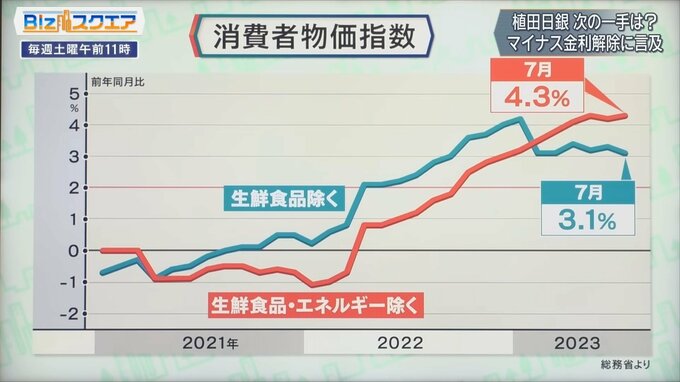

――7月の消費者物価指数は3.1%で目標の2%よりかなり上だ。コア指数がどんどん上がっている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

政府の電気代の対策があって下がっているので、そういうのがなければもっと上がっています。

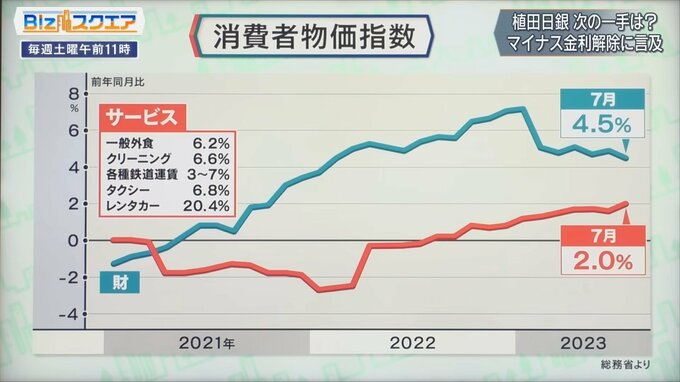

――ついにサービスも2%まで来た。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

サービスがすごく重要です。日銀の目標達成は2%を割らないと言っているのですが、サービスは上がったら下がりにくいのです。それが2%まで上がってきたので、日銀は驚いて、解除についても検討の具体的な内容を進めていると。

――元々は外食などが激しく、それは食費が上がっているからだという話だったが、他のものも上がってきた。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

最近はレンタカーが20%、ホテルの宿泊代がなんと一番安かった頃から比べると、半年ぐらいで1.55倍に跳ね上がっているのです。ですからサービス価格全体が本当に底上げされてきたという感じです。

――原油は円ベースだと円安があるのでもっと上がってくる?

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

上がってきますね。現時点で2022年の今ぐらいから大体10%上がっているのですが、今後年末にかけては市況ベースでいうと1.3倍、30%上がるということもありうるのではないかと警戒しています。今の為替、原油価格を横ばいにしても、対前年比で下がっていた分だけ上がっていくと、大体1.3倍に上がるということが予想される試算値です。

――ガソリンも電気もガスも補助は続くとはいえ、物価上がることが確実な情勢になってきている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

ガソリン代がまず1か月後に上がり、電気代、ガス代が半年後までに上がっていく感じです。