高齢化が進む日本。

家族や親族がいない、いても交流がないなど、いわゆる「身寄りのない人」が増加しています。

支援に向けた勉強会が長野市で開かれました。

茅野市からの参加者:

「身寄りのない方が数字的にもどんどん増えてきている」

伊那市からの参加者:

「先週にもアパートで病死した(身寄りのない)方がいて、先週・今週と対応しているところ」

自治体が直面する「身寄り問題」。

県の社会福祉協議会が開いた勉強会には、自治体や社協の担当者など、15市町村のおよそ30人が参加しました。

「身寄りのない人」が、介護が必要になった時や亡くなった後、保証人がいないなどの様々な課題に直面し、自治体が対応するケースが増えてきています。

しかし、医療や福祉、不動産など、機関を超えた連携や役割分担があいまいなのが現状で、課題を共有し、ガイドラインなどを通して支援方法を明確化していくことが求められています。

15日の勉強会では、今年度中のガイドライン策定を目指す南箕輪村と長野市の進捗状況を聞きながら、意見を交わしました。

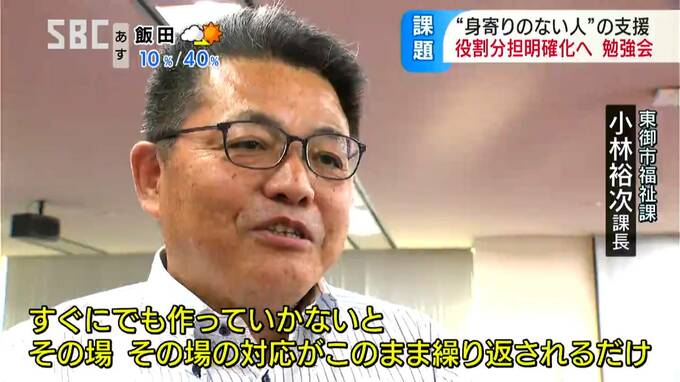

東御市福祉部 小林裕次(こばやし・ゆうじ)課長:

「すぐにでも作っていかないと、その場その場の対応がこのまま繰り返されるだけなので、誰が対応してもしっかり対応可能なガイドライン作りが非常に大切だと感じた」

高齢化や家族関係の希薄化に伴い、身寄りのない人はますます増えると見込まれていて、県社協では、今後も、自治体と課題を共有し、対策を進めていきたいとしています。