9日からインドで開かれたG20サミットに李強首相が出席した。例年習近平国家主席が出席しているため、異例の事態だ。

不動産トップ企業の経営危機。「融資平台」のからくりは?

中国外務省は4日、9日からインドのニューデリーで開催のG20サミットに李強首相が出席すると発表した。発表のタイミングはサミット開催のわずか5日前。中国の国家主席の欠席は、2008年の第1回首脳会議以降初めてとなることから、異例の事態だ。半導体を巡って、アメリカと中国の対立が深刻化する中、米中首脳会談の行方に注目が集まっていたが、先送りとなった格好だ。

中国国内では今、大手不動産「碧桂園」が巨額の赤字を抱え経営危機に陥るなど、国内経済の悪化が浮き彫りとなっている。碧桂園は1992年、広東省で創業し、開発したマンションの近くに有名大学への進学実績で知られる学校などを開校したことなどで、教育熱心な富裕層の需要を取り込み急成長した。2022年の不動産販売額は日本円で約7兆1000億円と中国国内でトップだった。ところが、債務危機によりマンションの建設がストップし、購入者の抗議活動が起きた。8月の契約販売額は、前年同月比72.4%減少するなど、業績が急激に悪化。6月末時点の負債総額は日本円で約27兆円に上る。

大手の碧桂園がデフォルトに陥れば、不動産市場全体に問題が広がることも懸念される。さらに深刻なのが、若年層の失業率だ。都市部の若者の失業率は既に20%を超えていると見られている中、中国国家統計局は8月15日、16歳から24歳の失業率について、突然発表を取りやめた。実態は50%近いという中国国内の専門家の指摘もあり、政府が市民の不満が高まらないよう発表を中止したという見方が出ている。「共同富裕」を掲げ、高い成長率を目指してきた中国の経済だが、どこまで悪化するのだろうか。

――G20は新興国も集めた外交の活躍の場だが、初めての欠席で、しかもその発表が数日前ということで相当混乱しているようだ。なぜ習近平氏は欠席したのか。

東京財団政策研究所 首席研究員 柯隆氏:

わかりません。中国政府も発表していないのですが、今の中国の外交の難しさを考えれば、出席してバイデン氏と直接会談すべきだったと思われます。巷で言われている背景は二つあって、一つが健康の心配。もう一つは国内の経済、社会もっと言うと政治も含まれるいろいろな不安要因が出てきていて、今中国を離れるのがよろしくないという心配があった。米中が和解しないと中国の貿易などもうまくいかないわけですから、ちょっと良くないと思います。

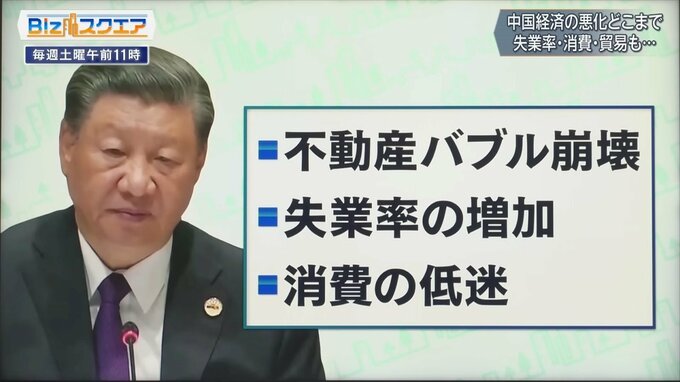

――ポイントは「不動産バブルの崩壊」、「失業率の増加」、「消費の低迷」ということだ。不動産バブルの崩壊は、大変な負債を不動産会社が抱えている。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

これらの企業は全部民営企業です。中国の民営企業は日本の地方の企業とよく似ているところがあって、借金があまり好きではないのです。借金して返せなくなると倒産すると決まっているからです。なぜここまでの負債を抱え込んだかと言うと、一つはガバナンスが効いていないというのがあって、2番目があまりにも景気見通しを楽観視しすぎたわけです。不動産業は景気に密着する産業の一つですから、イケイケどんどんと思っていたら、急に景気が減速してブレーキかかってしまったわけです。氷山の一角ですから、それ以外のデベロッパーも実は同じような状況です。

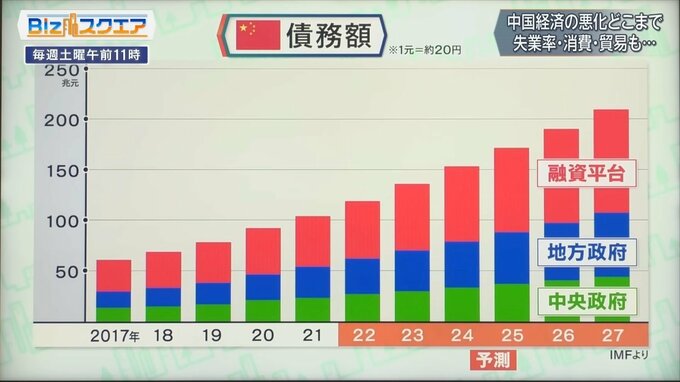

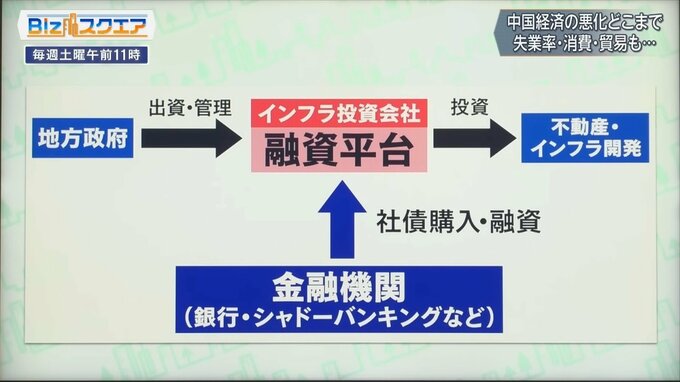

民間会社だけではなく、公的セクターの負債も大きいという。最近話題になっている「融資平台」というものがある。これが隠れ債務ではないかと言われている。

――融資平台は地方政府が作った開発企業なのか。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

中国の地方政府が地方債を発行するときに、中央政府がコントロールしている枠が決まっているわけです。それ以上お金が欲しいのでどうするかというと、地方政府が作った投資会社を使って借り入れるわけです。

――地方政府傘下の公的企業とも言えるし、第3セクターみたいなものと言えるかもしれない。

東京財団政策研究所 柯隆氏:

社債を発行して借り入れるわけですが、それが俗にシャドーバンク、影の銀行といって取引がたくさんある。最終的に債務返済できなくなった場合、地方政府が面倒を見ないといけないわけです。中国の地方政府はおのおのの地方の年金ファンドの面倒を見ています。高齢化が急に進んでいるので、財源が足りなくなるわけです。最後は年金ファンドに飛び火してバランスシートが壊れる可能性が高くなってきている。年金生活者の年金が来なくなる可能性が出てきます。