セブン&アイ・ホールディングスは百貨店子会社のそごう・西武をアメリカの投資ファンドグループに売却した。

セブン&アイ経営努力なき売却。労働組合との協議は最後の1か月のみ

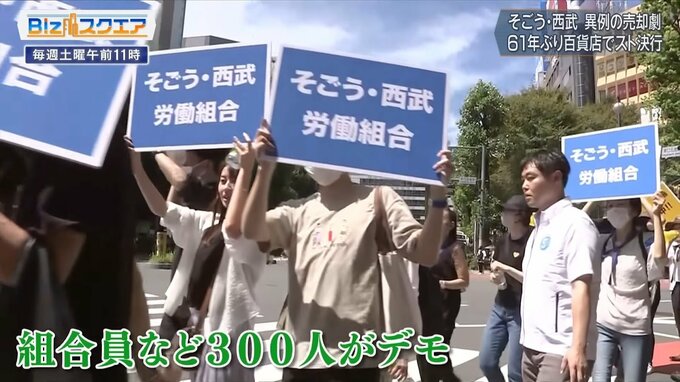

百貨店で国内第3位の売り上げを誇る西武池袋本店では、売却に反対する労働組合が61年ぶりのストライキを決行する中、セブン&アイ・ホールディングスは臨時の取締役会を開き、売却を決議、完了した。企業価値は2200億円だったが、貸付金の債権放棄などを差し引くと、最終的な譲渡額は8500万円になるという。労使の溝が埋まらぬまま売却が決まるという異例の事態だ。

日本経済新聞 中村直文編集委員:

西武百貨店は社員の西武愛が強い。非常に長い歴史の中で、百貨店では先端的な企業であった。池袋西武という存在がそごう・西武にとってはとても重要な存在だったということに尽きます。この店がなくなるということは、他の店舗にも影響してしまう。このままだと自分たちの居場所がなくなる、職場もなくなってしまう。存在価値も薄れるというところで反発したということです。

売却する理由は、長期にわたる業績低迷だ。直近では、最終損益が4年連続の赤字に陥っているほか、買収時には28あった店舗数は10まで減少している。セブン&アイの井阪隆一社長は「残念ながら、私達の経営資源では成長させることができなかった」と反省を口にした。

日本経済新聞 中村直文編集委員:

元々は百貨店とコンビニや量販店と相乗効果を持った新しい流通グループを作ろうという狙いだったわけですが、現実はなかなかそういう相乗効果が見られなかった。百貨店の商品は非日常的で非常に希少性があり、先端的なもの。コンビニ、スーパーは日常的なもので、質が違うわけです。

そごう・西武を買収したアメリカの投資ファンドは、西武池袋本店などの土地を3000億円弱でヨドバシホールディングスに売却する方針で、ヨドバシHDの藤沢昭和社長は、出店の時期については「1年ほど先になる」と明かした。

ヨドバシカメラの出店で、池袋西武はどのような変貌をとげるのだろうか。

日本経済新聞 中村直文編集委員:

ヨドバシカメラは家電量販店の中では珍しく駅前出店しかやらないのです。郊外店を持たない。理由は駅前は祝日と平日の集客の差がなく、非常に効率的な経営ができると。

ヨドバシはそこを狙ってひたすら駅前好立地しか狙っていなかったわけです。

百貨店の敗戦を収益源として、駅近店舗を次々と手中にしてきたヨドバシHD。この流れを決定づけたのは2001年に開業した大阪駅前のマルチメディア梅田の大成功にあると中村氏は言う。売り場面積、売上高ともに電気量販店で日本一の規模を誇る。97年の土地の入札では、750億円を提示した老舗三越に対し、1010億円で競り勝ち、流通業界の地殻変動に繋がったという。

――2022年に売却が決まってからずっと延期してきたが、反対がある中、売却を強行した。なぜこのタイミングなのか。

TBS経済部 出野陽佳記者:

セブン&アイHDは今、好調なコンビニ事業に資源を投入して集中させるように物言う株主からも求められているので、そごう・西武が赤字続きでこれをどうするのかということは喫緊の経営課題にもなっていたのです。現に今年行われた株主総会で、井阪社長が続投することに対する賛成の比率も前年に比べて下がっていたので、それをもって早期の売却完了に向けた動きはどんどん加速していったということです。

――一番のステークホルダーである労働組合としっかり話し合いをしてきたのか。

TBS経済部 出野陽佳記者:

労働組合と直接的な協議の場が設けられたのは、8月に入ってからが初めてでした。説明が後手に回った結果、結局ストライキにも突入しましたし、労使の溝が埋まらないまま売却が完了してしまった。もっと早くに協議の場を設けて本当に雇用維持ができるのかとか、仮に人員整理が必要なのであればどの程度なのかというのがあれば、ストライキも回避できただろうと思います。

――セブン&アイの前身のイトーヨーカ堂という企業は、顧客、労働者、地域といったステークホルダーを非常に大事にする会社として知られていたが。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

百貨店事業はビジネスモデルとしてはもう限界に来ているというのは10年来言われているわけですが、セブン&アイはその中で新しい形に変えていくという経営努力が全然できなかった。交渉をして皆さんに納得してもらうだけのものすらなくて、結局売り払うということだけしかなかったのかなという感じです。