米経済は元気で日経平均も堅調。米の金融引き締め効果はこれから?

――8月にジャクソンホール会議が行われました。アメリカの経済指標もいろいろと発表されました。これらを紐解きながら今後の株価の見通しをお話していただきます。まずはジャクソンホール会議、いかがでしたか。

ニッセイ基礎研究所 チーフ株式ストラテジスト 井出真吾氏:

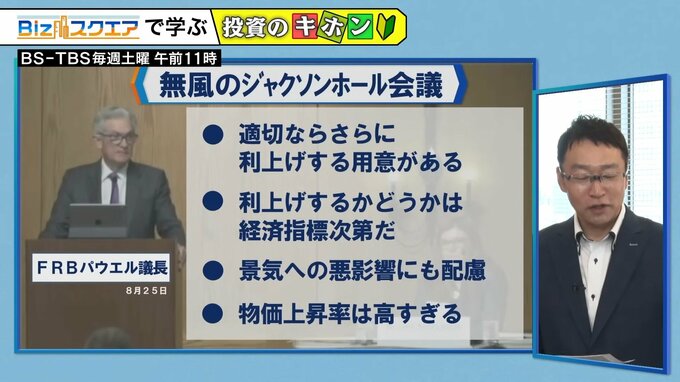

パウエル議長の講演では目新しいコメントはなく、従来のタカ派姿勢を維持したということです。市場も特にびっくりすることも、好感することもなかったのですが、一方でパウエル議長はちょっと面白いこと言ったのです。講演の最後の方で「我々は曇り空の下、星を頼りに航海している」と。

――意味は?

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

頼りにしたい星が今見えていない。いろいろな経済データを星に例えているのです。これから出てくるいろいろな経済データがどんなものか、どこにどんな星があるかというのが見えないことには、ゴールに到達できない。今はまだわからんと言っています。その一方でずっと曇っているわけではない。雲が薄れてくれば星は見えてくるし、完全に雲が晴れたらゴールはじきに見えてくるはずだよということも含んでいる。希望も与えてくれているという感じだと思います。

――パウエル議長が頼りにもしているという経済指標についていろいろ発表がありました。

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

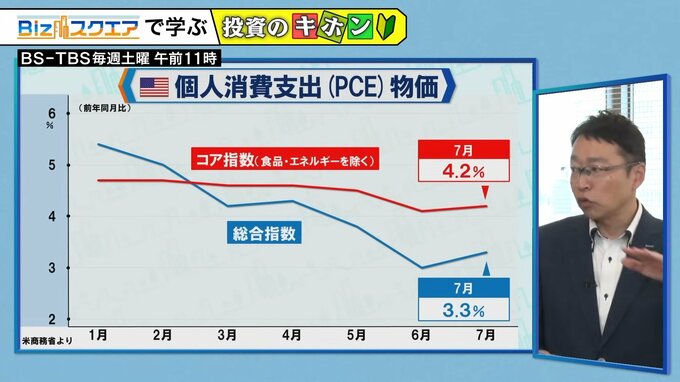

個人消費支出物価の発表前にアメリカの求人件数が予想よりもぐっと減っていたのです。これで労働需給のひっ迫が和らぐのではないかということで株価が上がり始めました。そこに個人消費支出ベースの物価指数が出ました。コア指数は、1年前と比べて4.2%の上昇、これは市場の予想通りで、びっくりするどころかむしろ好感されました。インフレが落ち着きに向かうと。しかも物価はプラス4.2なのですが、支出額そのものは0.8%増えています。アメリカ経済は元気です。

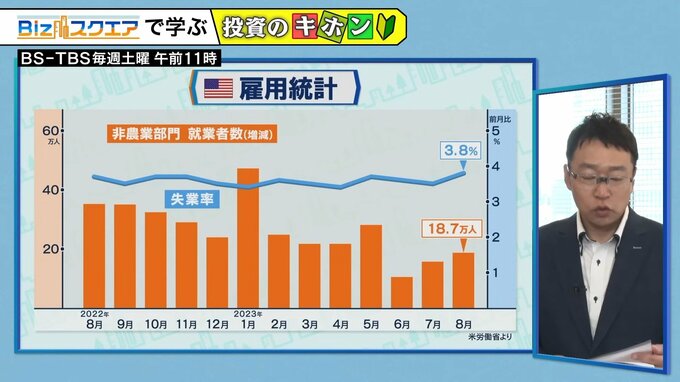

雇用者数の増加分は直近18.7万人で市場の予想より少し多かったのですが、6、7月分の数字が下方修正された。それから、失業率が3.8%に上昇、3.5から3.8に悪化したわけです。この失業率の増加が僕は肝だと思う。失業率が上がるということは職を失った人が増えたと見えがちなのですが、実は職探しをする人が増えたのです。労働参加率がコロナ前と同じぐらいの水準まで戻ってきた。雇用する側としてはそんなに給料を高くしなくても人手を確保できる。これはFRBが一番気にしていることで、賃金インフレが落ち着きに向かい始めているのかもしれないということです。

――日経平均株価を見ると、調子いいですね。

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

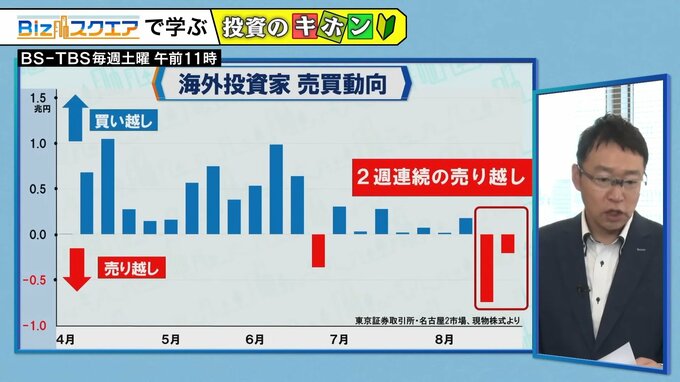

調子いいですよ。私はもうちょっと慎重に見ているので、意外なぐらいに強いのですが、外国人の売買動向を見てみましょう。

4月から6月中旬まで、12週連続で買い越したのです。累計6.2兆円も買った。ところが6月下旬ぐらいから買いの勢いは一巡して、8月下旬は2週連続売り越しで、株価も軟調でした。

――このまま売り越しが続くとちょっと心配になってしまいますが。

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

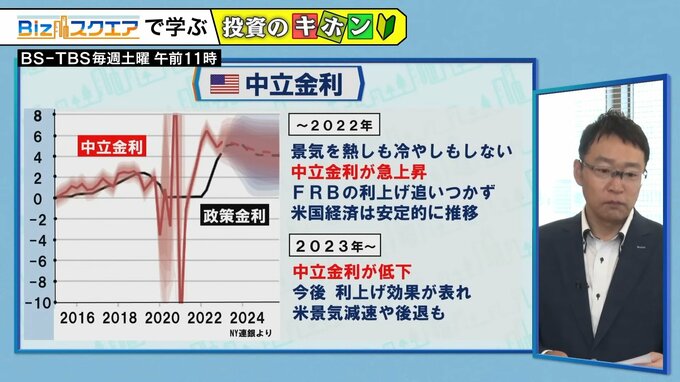

そういう状況ではないと思います。ただ、目先はともかく年内いっぱいぐらいを見通してみたいと思います。ジャクソンホール会議の少し前にニューヨーク連銀があるレポートを発表しました。中立金利というものを推計したレポートです。

――中立金利とは?

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

中立金利というのは、景気を熱しも冷やしもしない、ほど良い金利の水準という意味です。コントロールできるものでも、直接的に観測できる金利でもなく、推計するしかない。あくまで過去の中立金利はどのぐらいだったかと。FRBは2022年から政策金利をガンガン上げたのですが、それより先に中立金利が急上昇していたのです。つまり、FRBは一生懸命利上げをしたのだけれども、中立金利の上昇に追いついていなかったので、結果的に、実質的には金融引き締めにあまりなっていなかったのではないか。だから、こんなに利上げをしてもアメリカの景気は安定している。個人の消費も増えていますよね。アメリカ株も強いし。

――引き締めが必要だったかもしれないというのがわかるのがこの中立金利?

ニッセイ基礎研究所 井出真吾氏:

中立金利が下がってきて、政策金利と足並みがそろってきました。この先、ようやく金融引き締め効果が出てくるかもしれないということなのです。