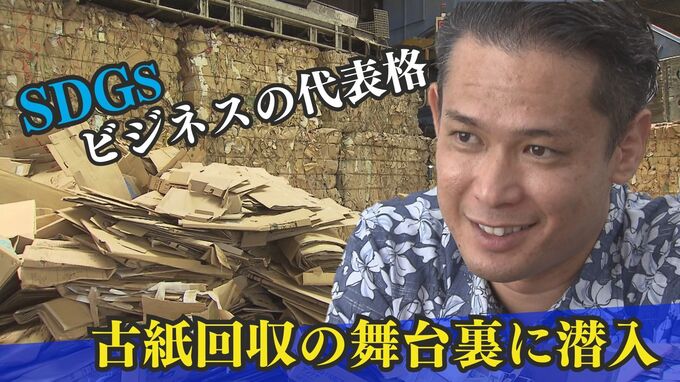

きょうは“リサイクル”をビジネスの柱にしている企業を紹介します。SDGsを地で行く企業が、どのように利益を生み出してきたのか、その舞台裏を取材しました。

65年前から始めたSDGsにつながるビジネスとは

今井記者

「こちら“あるもの”のリサイクルを県内最大規模で行っているSDGsな会社だそうです。ちょっと行ってみたいと思います」

訪れたのは南風原町を拠点にリサイクルビジネスを展開する会社「協和」。

現常務の照喜名さんの祖父が創業して65年。およそ50人の従業員が働く会社のリサイクル部門で、主に取り扱っているのが古紙です。

扱うのは雑誌や新聞紙、コピー用紙などですが、最も多く扱っているのが―

今井記者「壁のような」

照喜名真悟 常務「そうですね。商業施設から出てくる段ボールがメインではあるんですけど」

所狭しと並べられた、段ボール。

照喜名真悟 常務

「アマゾンの段ボールとか、段ボールを使う需要が高まっているのもあるし。段ボールに代わるパッケージ、箱が出来ていないので。それが開発されるまではずっと段ボールじゃないですかね。梱包材としては」

これらの古紙は、種類別に分別して特注の圧縮梱包機にかけられ、ところてんの様に押し出されて、1トンのブロックに。ちなみにこの圧縮梱包機、家1軒が立つほどの金額だそうです。

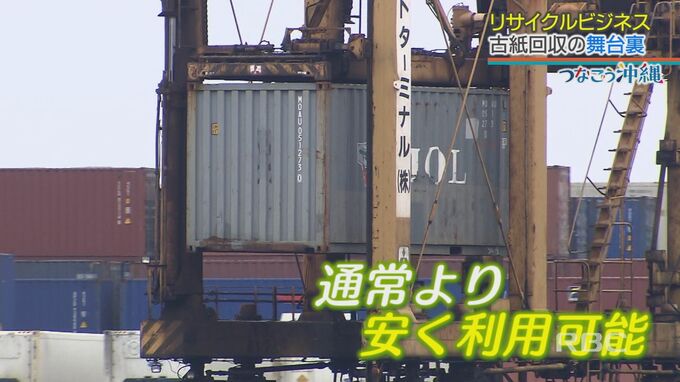

ブロックになった古紙は、フォークリフトでコンテナに乗せられ、“大砲”の異名を持つフォークリフトで隙間なく並べられ東南アジアなど海外へ。

再び段ボールやトイレットペーパーなどに生まれ変わります。

照喜名さんによると、県内では海外からの物資が海路で運ばれた後、帰っていくコンテナは空の状態。需要がないため通常よりも安く利用が可能だといいます。この流通事情が“沖縄の古紙のリサイクルビジネス”を支えているといいます。

こうしたリサイクルビジネスは『つくる責任・使う責任』という、SDGsの目標につながっています。

しかし一方で“海外との取引”がメインの古紙リサイクルは、為替相場の変動に左右されやすいというデメリットもあります。そして課題はもう一つ。