そして2人はネパールに旅立った!

ーそしてお2人は、このたびネパールに行かれたそうですね。

(大谷さん)

はい。2023年8月11日から8月19日まで「ネパール研修」に行ってきました。ネパール研修の概要について、采永ちゃんが紹介します!

ー假屋さん、お願いします。

(岡山朝日高等学校1年生 假屋采永さん)

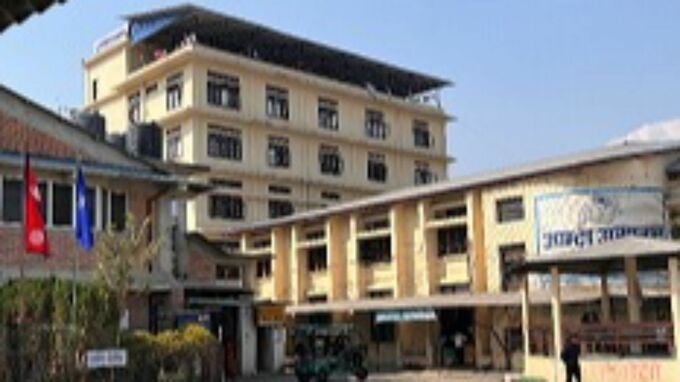

私達は、AMDAネパール支部が運営する病院を訪問し、看護学生や医療関係者の方々と交流をしました。さらに現地の高校生や、職業訓練場の女性の方々と交流を行い、お互いの国の文化を紹介したり、世界遺産を訪れたりと、肌で異文化を感じる機会になりました。

※AMDAは、ブータン難民支援のための二次医療センターとして、1992年にネパール東部ジャパ郡ダマック市に「ダマックAMDA病院」を開設しました。

そして1995年より国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)からの委託業務として、難民に対する医療サービスを提供。1996年4月、ネパール政府から一般総合病院の認可を受けて以降、地元住民に対する診療も行っています。

スタッフは約80名。年間の外来患者数は2万人以上、救急患者を含めると3万人を超えるといいます。

「帝王切開が一番安全でベストな出産方法」現地で広がる誤った認識

ー実際に行ってみてどうでしたか?

(假屋さん)

すごく違う文化...異文化っていうのは、海外に行くのが初めてですごく緊張した体験だったんですけど、自分はダマックで見た帝王切開が一番印象的です。日本では絶対できない体験でした。

ー実際に間近で見て、どうでしたか?

(假屋さん)

赤ちゃんが産まれてくる瞬間はすごく感動したのはもちろんなんですけど、手術を受けた後のお母さんとも対面できて、始めはそのお母さんの方が疲れて会話もままならない状態だったりしたんですよね。

それで病院長によると、ネパールでは「いま帝王切開の件数が増えている状態である」と聞いて。

その原因の一つが、ネパールにとってその帝王切開は最新技術であって、妊婦さんを支える周りの方々とかが『帝王切開が一番安全でベストな方法である』というちょっと間違った認識をしてしまっているからだ、ということを聞いて。

このような、誤解とか正しい情報が得られない不平等について考える機会にもなって、すごくいい経験でした。

ーその経験を、今後どう生かしていきたいですか?

(假屋さん)

今後そのようなことがないように、少しでも多くの人に正しい情報が得られるような状態を作るためにも、まず日本で情報発信できるような技術。。。こういったラジオや新聞、SNSなどを学んで、ネパールやまだ発展途上国の国々に正しい情報を広く発信できるようにしていきたいなと思っています。