どんな自由研究を?子どもたちに聞きました!

主体的に、自ら進んでやる力が身につくことを期待しています。去年、自由研究に挑戦したという児童に話を聞きました。

島田弦くん(小5)

「理科の授業で水が凍ることを習ったんですけど、泡も元々は液体だけど、凍るのかなと思って、その研究をしました。去年の自由研究が結構うまいようにいったから、今年ももっと知りたいと思ってやろうと思っています」

中嶋崇文くん(小6)

「僕はとにかく早くペットボトルを洗いたいというタイトルで、1.5リットルのペットボトルから早く水を出す研究をしました」

授業で習ったことを発展させたり、生活の中での疑問だったり、題材はさまざまでした。ちなみに・・・ペットボトルの水を早く抜くにはタピオカドリンク用の太いストローで空気を入れる方法が最適だったそうです。

中嶋くん

「夏休みは多くの自由時間が取れるので、自分の気になることを研究できるのでちょうどいいと思ったからです」

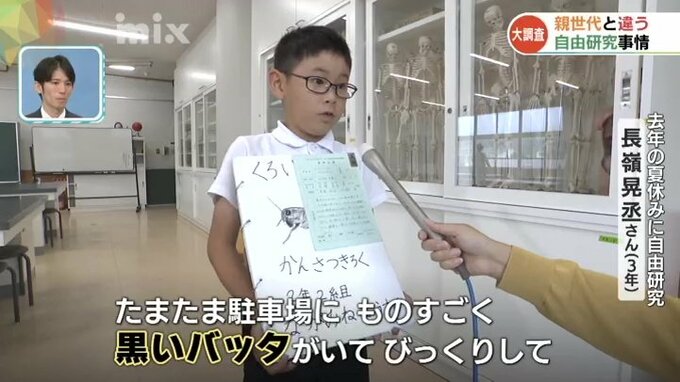

3年生の長嶺くんは・・・

長嶺晃丞くん(小3)

「たまたま駐車場を通ってたら、ものすごく黒いバッタがいて、びっくりして、お母さんが捕まえて、飼って観察記録を書いて出しました」

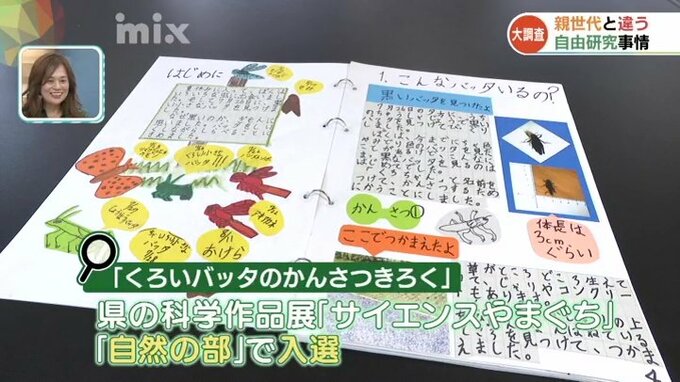

この「くろいバッタのかんさつきろく」は、県の科学作品展「サイエンスやまぐち」の自然の部で入選しました。

長嶺くん「きらら浜の人とか自然観察の昆虫学会の人とかも手伝ってくれました」

関谷アナ「お話聞きに行ったんだ?」

長嶺くん「はい」

インターネットで手軽に調べることができる時代に、自分の足でくわしい人に話を聞きに行く積極性も評価された…のかもしれません。

堀内教諭

「自由研究するときには順序立ててやるとか、いろいろ理科以外の力もつくと思いますので。いろんな力をのばすことができるかなと思います」

大歳小学校では理科の担当者4人で審査し、約30点を市の科学作品展に出しています。そこで優秀作品に選ばれると、今度は県の作品展・サイエンスやまぐちに出品されるということです。去年(2022年)は、県全体で合計3万点以上の出品があり、206点が県のサイエンスやまぐちに進んで、77点が入賞しました。

今どきの自由研究、スマホ活用し動画も

関谷アナ

「県のサイエンスやまぐちに出品された作品は、毎年こちらの県立博物館で秋に展示されています。県内の全体の傾向としては、自由研究、昔とどんな変化があったのか聞いてきます」

出前授業などで学校と博物館との連携を図る、ミュージアムティーチャーの長谷川さんです。

県立山口博物館ミュージアムティーチャー・長谷川孝太さん

「かなり変わってきてまして、最近はスマートフォンやタブレットなどで簡単に何枚も写真が撮れるので、プリントアウトした写真を切り貼りして、まとめたりですね、そういったものが多いかと思います」

動画をDVDやデータで提出する人もいるそうです。

長谷川さん

「中には創作物で自分で工夫したものを作って、その作り方とともにそういったものが実際に動いている映像を撮って、それも一緒に提出したりとかですね」