ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。NBCライブラリーに残る 昭和30年代の貴重な映像の一コマです。

8月15日はお盆の最終日、長崎では初盆(はつぼん)を迎えた故人の御霊を送る「精霊流し」が開催されます。

さだまさしさんの名曲「精霊流し」は、哀愁を帯びた静かなイメージですが、お盆に長崎を訪れた観光客は、そのギャップに驚かされると言います。

鎖国時代に中国文化の影響を受けた長崎は、爆竹や矢火矢(やびや=ロケット花火)で賑やかに先祖の霊を送り出すのです。

夕暮れ時になると、市内のあちこちから「チャンコンチャンコン」という鉦(かね)の音と、「ドーイドーイ」の掛け声が聞こえ、爆竹の音が鳴り響きます。

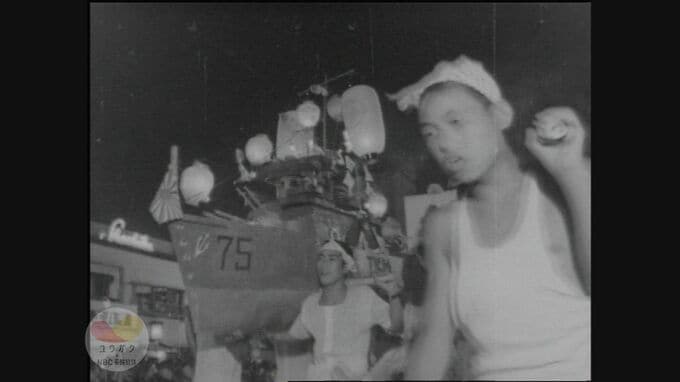

精霊船の長く突き出した船首(みよし)には家紋や家名、町名が大きく記され、故人の趣味や趣向を盛り込んで装飾し、特徴的な船が造られます。

町内単位で出す大きな「もやい船」、会社や個人で出す船、愛犬などのペットを送る船まであります。

大きな船は豪快で華麗ですが、家族で流す小さな船も可愛くて哀愁があります。

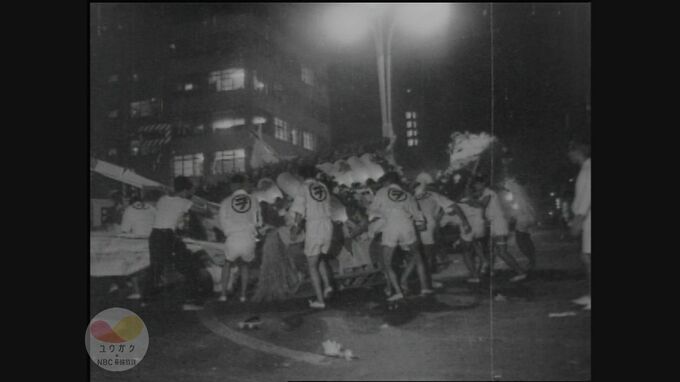

現在でも賑やかな精霊流しですが、昔の長崎精霊流しはとにかく豪快で、かつ今では絶対にできないような“危険な船回し”も見られました。

映像は、今から62年前の昭和36年(1961年)8月15日撮影のモノクロフィルムです。

精霊流しはお盆に帰ってきた故人の霊を“西方浄土”へ送る長崎の夏の伝統行事です。

鉦や爆竹、花火の中、賑やかに精霊船が流されていく様は当時も今も変わりません。

しかし、今と大きく違うものがありました。勢いよく船を引いて“ジグザグ走行”したり、その場で船を思いきり回転させたり…。

勢いあまって船が横倒しになりそうになった様子が映っています。

かつての精霊流しを知る人からは「確かに昔はぐるぐる船を回しよった!」という声も聞こえてきますが、こうした危険な行為はできなくなっています。今これをやったら即警察に制止され、相当厳しくしぼられるはずです。

ド派手な精霊流しですが、この行事が終わると長崎の人は夏が終わった寂しさを感じると言います。遠ざかっていく鉦の音を聞くと、何ともいえない哀愁を感じるのです。

今年の8月15日は、4年ぶりにコロナ感染対策の規制なしで長崎精霊流しが行われます。コロナ前の賑やかな精霊流しが再び見られる事でしょう。

ぜひ、長崎で一度ご覧になられる事をお薦めします。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より