自転車に乗る人たちの交通違反が増えています。警察庁が違反者への青切符の交付を検討しはじめたことが分かりました。どんな違反が“青切符”になるのでしょうか。

“青切符”とは?反則金を納付すれば刑事罰は科されず

熊崎風斗キャスター:

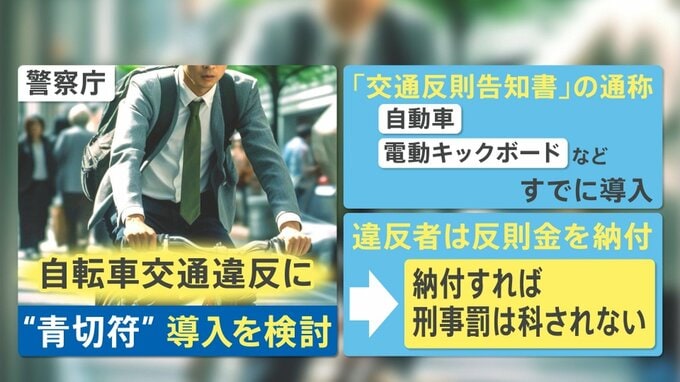

いわゆる“青切符”と呼ばれるものは、「交通反則告知書」の通称です。すでに自動車や電動キックボードなどでは導入されていて、「これを自転車でも導入していこうじゃないか」という検討に入ったとのことです。違反者は反則金を納付し、納付すれば刑事罰は科されないというものでもあります。

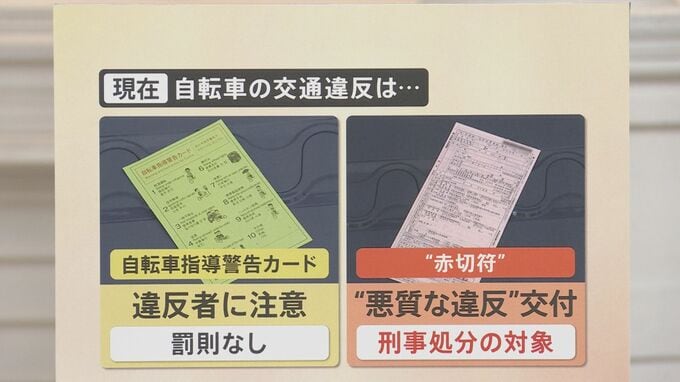

現状の自転車の交通違反について見ていきますが、まず、いわゆる“赤切符”と呼ばれるものがあります。これは悪質な違反に対して交付されるもので、刑事処分の対象になります。

もう一つ、自転車指導警告カードがあります。これは、違反者に注意しますが罰則はないというもの。“青切符”は、この二つの間に入るというイメージがいいかなと思います。

では、なぜこのような検討に入っていったのか。自転車の昨今の状況を、3コマを使ってみていきます。

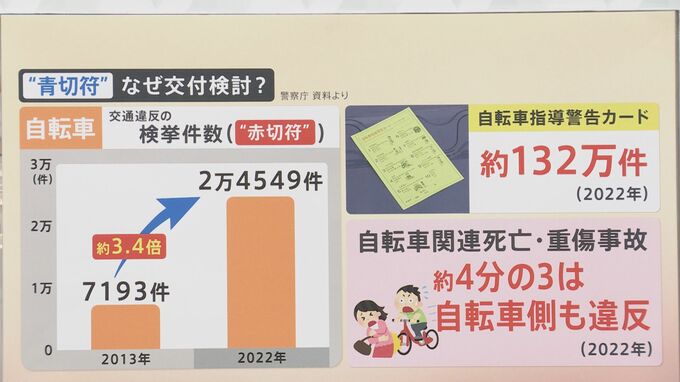

自転車の交通違反の検挙件数、“赤切符”は、2013年と2022年を比べてみますと約3.4倍増えています。2013年は7193件に対し2022年は2万5000件に迫ろうかというところで、これだけ“赤切符”が出されているということですね。

自転車の性能が上がってきたというのもありますし、いわゆるデリバリーサービスが普及し始めて、自転車に乗っている人の数がそもそも増えてきているということも一因としてあるようです。先ほど紹介した自転車指導警告カードも、2022年の1年間で実に132万件ほど出されています。

また、事故も多く起こっています。自転車関連の死亡・重傷事故の約4分の3は、自転車側も違反。ですから、自転車が犠牲者・被害者になるというよりも、自分たち(自転車)も違反になっている事故が約4分の3あったというのが現状です。

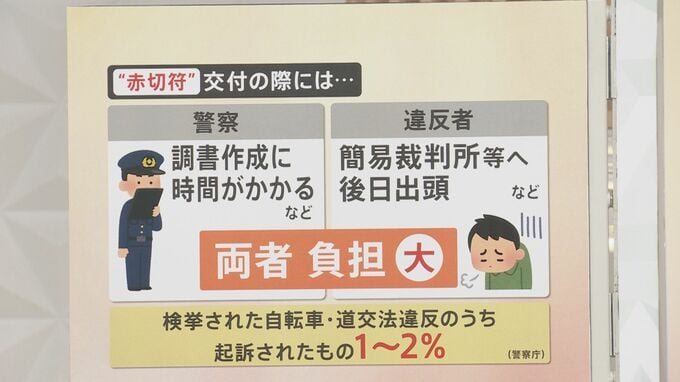

今ある“赤切符”ですが、交付の際には、警察側としても調書作成に時間がかかります。一方で違反した側は、簡易裁判所等への後日出頭などが必要になります。両方にとって、非常に負担が大きいということがいえるようです。

しかも検挙された自転車や道路交通法違反のうち、起訴されたものが1~2%。ほとんど起訴されないなかで、“赤切符”はこれだけ時間がかかります。「じゃあ改めて“青切符”というものも検討に入るのはどうでしょうか」というのが、今の流れということですね。

井上貴博キャスター:

自転車は免許も必要ないですし、誰でも簡単に乗れるとてもいいものですが、道交法で考えると、車と同じ扱いです。それで考えるとやはり、ある程度事故を抑止するうえでも、こういった方向に行くのはいいことなのかなと思います。

スポーツ心理学者(博士)田中ウルヴェ京さん:

そう思います。自転車に乗っている人は加害者にもなる。でも、被害者にもなる。自分の危険な行為が自分だけでなく、他人に危害も加えるという意味では、本当に危ないものに乗っているという自覚も必要です。