神戸:私はこの本を2回読んでいます。1回目で広く新しい話が網羅されていることに驚きました。2回目は、章ごとに何を書いてあるのか、意識しながら読んで、章立てにものすごく工夫があるとよく分かりました。

豊田:できるだけ、それぞれの回が単独で完結するようなスタイルにして、しかも1つのシリーズとして流れている構成にしなきゃいけない。

神戸:本の最後の最後で、半島から九州に至る道を歩む。大体の邪馬台国論は、ここから入るじゃないですか。

豊田:普通はそうですね(笑)

神戸:最後に、ツクシとヤマトの両論がある。この章立ては見事だなと思います。

豊田:そこまで読んでいただいて、筆者冥利に尽きますね。

神戸:私も、好きなので(笑)

楽しく読めて、わかりやすい。「入門書として最適」というのが私の印象です。

◆本の最後でやっと示された著者の見解

「邪馬台国は一体どこにあったんだろう?」いろんな意見があっていいのですが、最終的にはモノが出てきて決まってきます。そのモノについて、豊田さんに考えを聞いてみました。

豊田:7万戸(魏志倭人伝の記述)の巨大な国が、どこにあるのか。それが出てくると、「やっぱり邪馬台国はここだ」となるでしょうね。「筑紫平野」は、広大な平野です。我々はどうしても、佐賀県とか福岡県とか考えるでしょう。でも、佐賀平野と筑後平野じゃなく、「筑紫平野」。要するに、筑後川の周辺。あの広さが、7万余戸の実態ではないかなあ、と。

神戸:僕らが生きているうちに、決定的な証拠が見つかってガラリと動くのかどうか。

豊田:「筑紫平野」はあまりまだ発掘されていないんです。農地が多いから。これからまだまだ可能性が出てくると思いますよ。

神戸:巨大環濠跡が見つかる、とか。

豊田:吉野ヶ里にあれだけのモノがあるわけですからね。

神戸:「あそこにしかないわけではないでしょう」ということですね。

豊田:と、思いますねー。

◆邪馬台国の所在地と卑弥呼の墓

「邪馬台国は、いろいろな国の連合体だった」と言われています。共立された王は、当時の風習として、出身国で葬られている可能性もあるんです。実は、巫女がまつられていた平原遺跡(福岡県糸島市)こそが「卑弥呼の墓ではないか」と考える研究者もいるんです。

「7万戸が住んでいた」と言われている邪馬台国の「跡」は、どこにあるのか。まだまだ「筑紫平野」にも発掘できていない場所がいっぱいあります。近畿の纒向遺跡(奈良県桜井市)でも、発掘された部分は2%に過ぎないそうです。突然どこかから出てくる可能性は十分あります。

モノが、どこでどう出てくるか。土地の上には家屋などが建っているので、発掘はどうしても断片的です。でもそれを積み重ねていくと、どんな歴史像が結べるのか。こういったところが、歴史の非常に面白いところで、すごく僕は期待しています。また、吉野ヶ里遺跡で「謎のエリア」と言われるところは、遺跡の内で本当に重要な場所なんです。僕はまだ何かあると思いますね。

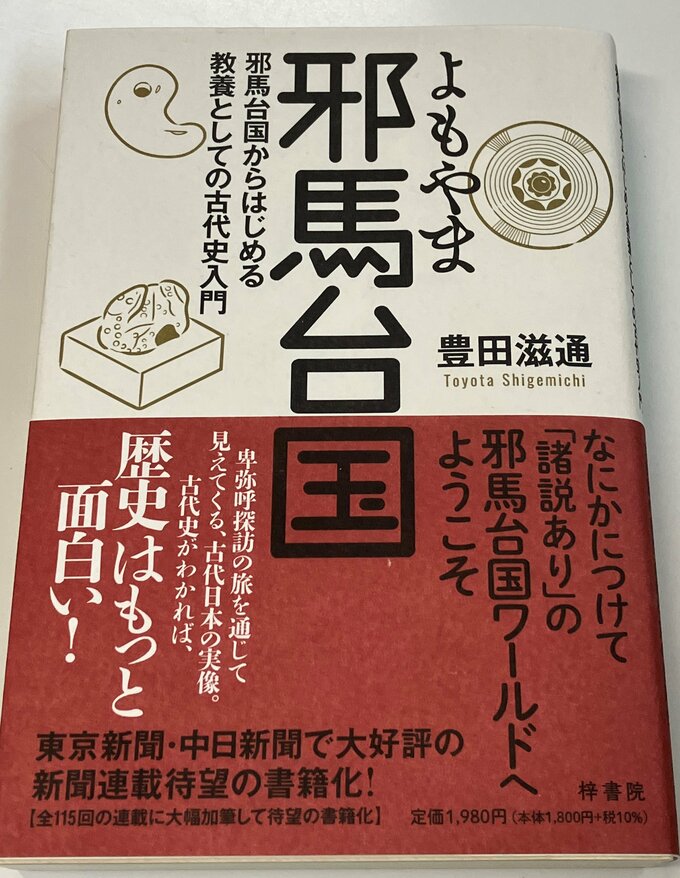

すぐに邪馬台国がここだという証……金印関係(金印、銀印、封泥など)でないとそういう証拠にはならないと思いますが、大きな集落跡がどこかからドンと見つかると、非常にわかりやすくなってくるのではないかと、豊田さんの話を聞きながら思いました。「よもやま邪馬台国」、興味ある方にぜひ読んでいただけたら。イチオシです。

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞に入社直後、雲仙噴火災害に遭遇。福岡、東京の社会部で勤務した後、2005年にRKBに転職。東京報道部時代に「やまゆり園」障害者殺傷事件を取材してラジオドキュメンタリー『SCRATCH 差別と平成』やテレビ『イントレランスの時代』を制作した。