海や川の水難事故が全国で相次いでいます。水遊びをする機会が増える夏休み、7月には福岡県で3人の児童が川で死亡し、大分県でも中学生が死亡する水難事故が起きました。川遊びで注意する点を専門家に聞きました。

夏休みは水難事故多発 死者や行方不明者の半数以上が河川

福岡県宮若市で7月21日、川で遊んでいた小学6年生の女子児童3人が死亡。大分県内でも7月3日、佐伯市の川で男子中学生が亡くなる事故が発生。全国各地で子どもの水難事故が多発しています。

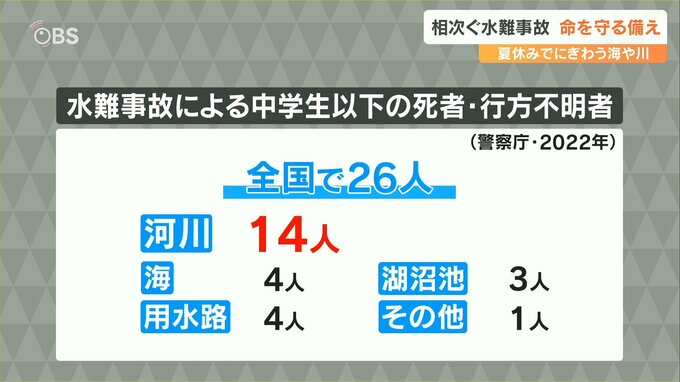

警察庁によりますと去年、水の事故による中学生以下の死者や行方不明者は全国で26人。その半数以上の14人が河川での水難事故でした。

なぜ川の事故が多いのでしょうか?水難事故が発生した全国の現場で事故調査を行っている「水難学会」の斎藤秀俊理事に注意点を伺いました。

「後追い沈水」集団の子どもにおきる特徴的な水難事故

水難学会・斎藤秀俊理事

「過去の調査で川に行くと1人の時はやりませんが、子どもは集団心理で、いわばみんなで渡れば怖くないという気になり、冒険をしたくなります。特に男の子は『向こう岸まで泳いで行こう』、女の子は『歩いて行こう』と言うパターンが多いのが特徴です。そして、男の子は一番後ろでうまく泳げない子が溺れ、女の子は先頭に立っている子が溺れる傾向があります。女の子は慎重と思うんですけど、集団心理は怖いもので、溺れる子は多いです」

川の流れが穏やかでも急な深みで溺れるケースも後を絶たちません。冠水して道路などが全く見えなくなり、フタのあいたマンホールに人が落下する現象と同様で、思わぬトラップが川に潜んでいると言います。

水難学会・斎藤秀俊理事

「多いのは川の中を歩いて移動しているときに急に沈むパターン。川底が坂道になると、一歩足を踏み入れた瞬間に下の砂利が崩れてそれでどんどん吸い込まれていく。大人でも非常に危険です」

また、複数の子どもが溺れる事故では「後追い沈水」が多いといいます。

水難学会・斎藤秀俊理事

「先頭の子どもが深みにはまり、その子が『助けて』と手を伸ばします。助けようとして手を伸ばした子も引きずりこまれるように沈水していく。これを『後追い沈水』といいます。子どもが数人いる時に起きる特徴的な事故です」