6月、アメリカのロッキード・マーチン社の株価が、ウクライナ戦争が始まって以来最高値を記録した。この会社、一般の航空機から宇宙船まで製造するが軍需企業としては世界ランク1位(ストックホルム国際平和研究所発表)を誇る。どこかで戦争があれば、軍需産業が儲かる。当然の理屈ではあり古くは“死の商人”などと呼ばれた。今回は戦争の“市場としての側面”を読み解いた。

ロッキード・マーチンだけでなく、イギリス、フランスの軍需産業も軒並み株価を上げ、兵器市場は今活況を呈している。「ユーロサトリ」という催しが6月、パリで開かれる。

ヨーロッパ最大の防衛装備、安全保障の展示会で、隔年で開かれるが前回がコロナ禍で中止され、4年ぶり。今回はウクライナでの戦争もあって盛況の極み、世界62か国から1720社の企業などが参加した。ここでは政府や軍の関係者によって兵器の商談も行われる。関係者に話を聞いた。

ユーロサトリ 販売マーティング担当 デービッド・ルーコスさん

「スカンジナビア、バルト海の国々の参加が前回に比べ驚くほど増えた。

(中略)ウクライナの代表団の参加も決まっています。非常に喜ばしい。今年のユーロサトリは特別なものになると思います。多くの国はパンデミック後の経済復興のために防衛や安全保障に期待することを決めたからです。

(中略)宇宙やサイバーに傾倒していた中、ウクライナの状況でわかることは古典的な紛争の概念が存在し続けていること・・・」

昔ながらのいわゆる“武器”と“物量”が戦場ではまだまだ需要があるということがウクライナ戦争で証明されたという。一方で軍需産業の活況を懸念する声も聞いた。

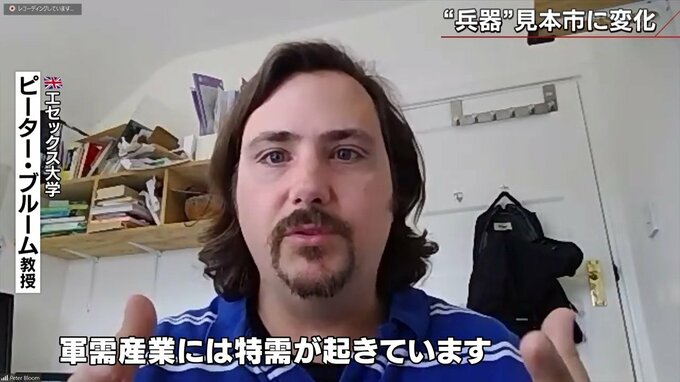

イギリス・エセックス大学 ピーター・ブルーム教授

「残念ながらウクライナもまた武器を試す格好の見せ場になっている。さながら世界規模の見本市のようです。軍需産業に特需が起きている。受注が増え需要が高まりそれが以前より正当化されている点も重要だ」

こうしたインタビューを受けて、世界の軍需産業に精通する国際政治学者の佐藤丙午氏は語る。

拓殖大学海外事情研究所 佐藤丙午副所長

「武器というのは、スペック上はどれほどの性能かわかるんですが、実際戦場でどのくらい使えるかは実戦を見ながら判断するしかない。そういう意味でも今回のウクライナ戦争は、新兵器を含め色んな兵器が投入されているので、それがこの後の防衛ビジネスにおいて重要な意味を持つと思います」

各国が、持っているものの使ったことがない兵器の実力や、これからどの武器を買おうか、どの武器が効果的かなど、じっと見ているってことなのだろうか?

拓殖大学海外事情研究所 佐藤丙午 副所長

「そうです。イギリスをはじめ送った兵器がどのくらい性能を発揮するか各国の軍関係者は非常に厳しく見ている。我々もジャベリンもスティンガーも知ってはいたが、それがどれだけの効果を持って戦車を破壊できるかを実地で見たことがなかったわけで、軍事関係者は非常にドラマチックな現実を見ている」