普賢岳の大火砕流災害をどう見つめ返し伝えていくのか。

こうした課題への手法として災害遺構や史料が果たす役割があります。

普賢岳災害の遺構の中には、31年たった今、大火砕流の知られざる実態を示すものもありました。

■ 自然災害に対する”人間の無力さ”

雲仙岳災害記念館 杉本 伸一館長:

「31年前の6月3日。実はこの日はですね、雨が降ってて、山がほとんど見えなかったんです。雨の中を避難をしていったんですけども、火山灰がたくさん降ってくる。この時大切な命が失われました」

去年、雲仙岳災害記念館の館長に就任した杉本伸一さん(72)です。

記念館では島原半島の小中学校で災害の記憶を子どもたちに伝えていて、今年は30校で講話を行いました。

講話の後は6月3日に灯すキャンドルを作ります。

児童「メッセージで、普賢岳災害で亡くなった人へ。安らかにお眠りくださいって(書いた)」

児童「火山いつ噴火するかわからんけん、準備しといた方がいい(と思った)」

児童「伝えていってから、その怖さをみんなに教えたいです」

杉本さん「何年目だから、ということじゃなくて、『この活動をずっと続けていくこと』が次の世代に災害を伝えていって、それが次の災害に対する備えに繋がっていく(と思う)」

地元住民や消防団員、警察官や報道関係者ら、43人が犠牲となった普賢岳の大火砕流。

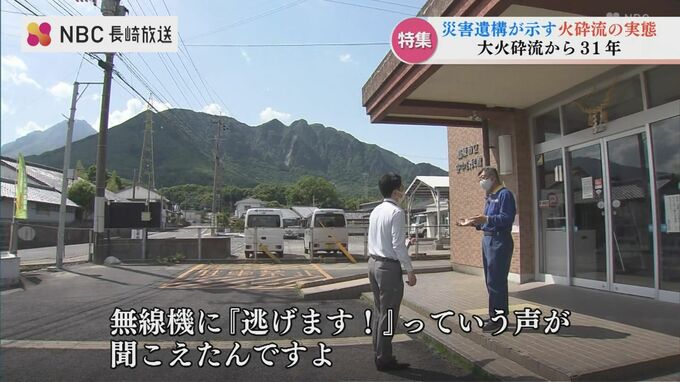

当時、島原市職員だった杉本さんは、公民館長として被災地のすぐ近くにいました。

杉本さん「無線機から”逃げます”っていう声が聞こえたんですよ。『なんだろうな』って思って…窓から外を見たら、もうまさしくここら辺まで起きてましたね。ちょうど、この家の中ぐらいのところに噴煙がもう来るのが見えた。ああ、これはもう下まで来たなと」

恐れていたことが目の前で起きてしまった時、自分の無力さを痛感したといいます。

杉本さん「火山についても知らない、災害についても知らなかった、ということだと思うんですね。何にもできない、苛立ち。もう自分に対する何かもう情けなさっていうんですか」

市の職員として復興に携わる一方、杉本さんはイタリアやハワイなどで火山の知識を深めながら、20年以上にわたって”自らが体験した災害の記憶”を伝えてきました。世代を超えて次の災害に備えるために…。

■ 災害の記憶と脅威を”見える”形で遺す

証言と共に重要なのが災害遺構です。

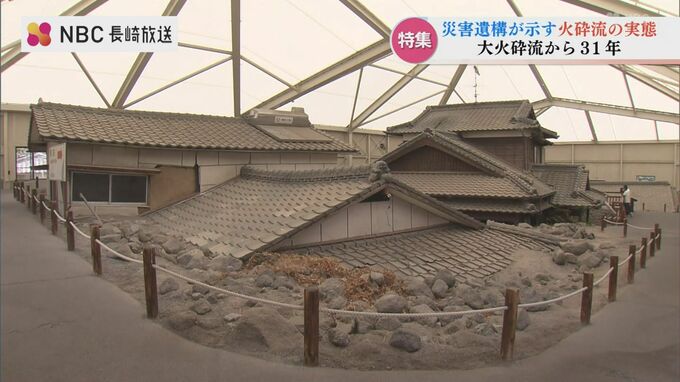

南島原市の土石流被災家屋保存公園。

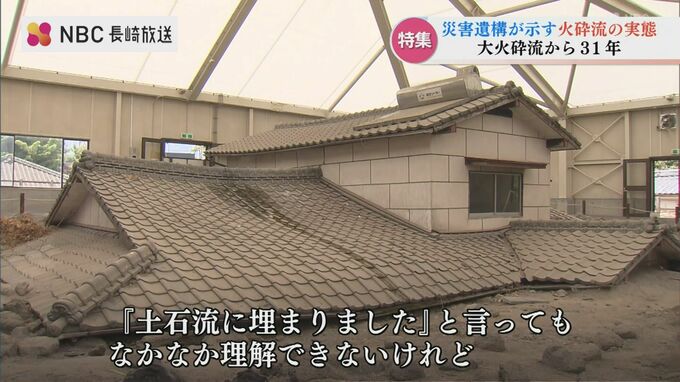

土石流に埋まった11棟の被災家屋が、”目に見える形”で自然の脅威を物語っています。

杉本さん「物っていうのはやっぱり一番”伝える力”が強いんですね。例えば、土石流に埋まりましたよ、と言ってもなかなか理解できないんだけど、あの現物、1階部分が全て土砂に埋まってる姿を見ると『土石流ってこんなになるんだ』っていうのが、もう一目瞭然だと思うんですね。だから、残せるものはちゃんと新たに現物として残すと」

それらの被災遺構のなかには、31年たった今、知られざる実態を示すものもあります。

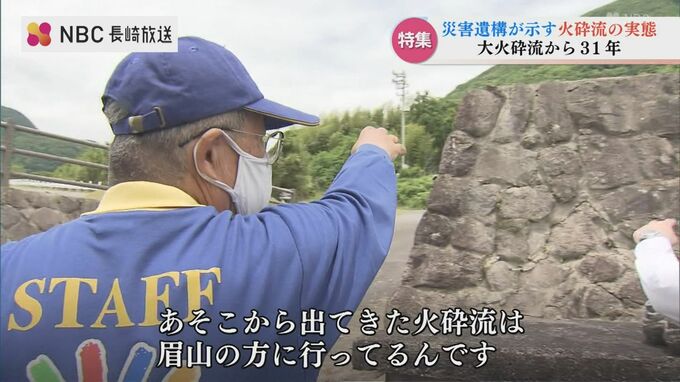

消防団員が被災した北上木場農業研修所跡です。この場所の真正面に普賢岳があります。

火砕流は山頂から一直線に流れ下ってきたとされていますが、現場に残された痕跡は普賢岳でなく、北にある”眉山の方向”から火砕流が来たことを示していました。

杉本さん:

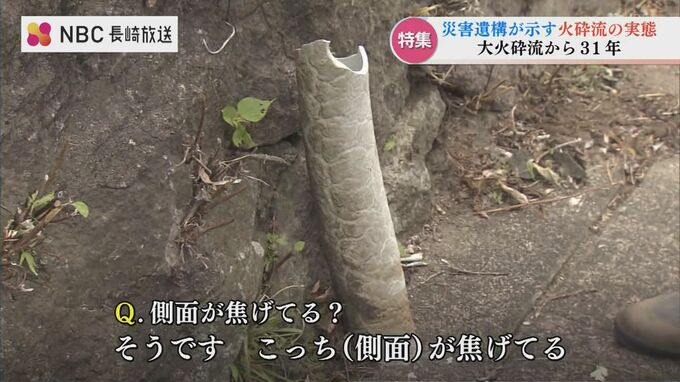

「この排水溝を見てもらえばわかるんだけども…ちょっと途中がちょっともう割れましたけどね。”キリンの柄”みたいになってますよね。これは熱でこの塩ビ管が溶けたっていうか…こういうふうに変形してるんですね。」

住吉キャスター:

「側面が焦げてる?」

杉本さん:

「そうです。こっちが焦げてるんです」

塩化ビニール製の排水管が激しく焼け焦げていたのは、正面の普賢岳の方ではなく、眉山に面した側です。

同じ敷地の電柱に巻かれた樹脂製のカバーも、激しく焼けていたのは眉山側でした。

杉本さん:

「あそこから出てきた火砕流は眉山の方にも行ってるんです。ただ、あそこに眉山があるから遮られて、(火災サージ)がカーブして、こう曲がってきてるんですよ」

当時の映像には眉山を駆けあがる大火砕流の噴煙が写っていました。

6月3日、午後4時8分に起きた大火砕流は、複数回にわたって、断続的に起きています。そしてそれらは『進む方向がそれぞれ異なっていた』と考えられます。

現場の痕跡や証言をもとに、火砕流の流れを推測しました。

火砕流は溶岩ドームから流れ下り、正面だけでなく眉山の方向にも流れました。

眉山に進んだ火砕流は、山の斜面で進路を遮られる形になり、そこで流れを変え、農業研修所に横から向かってきたと考えられます。

杉本さん:

「こういう物(電柱と排水管)があることによってそれをちゃんと説明できる。」