NBCライブラリーに残る 昭和50年代の貴重な映像から紹介します。

昭和57年(1982年)7月23日に発生した長崎大水害は、299人もの貴い生命が失われた未曽有の災害でした。

災害の規模は広範囲にわたっており、水害発生から2日後になっても被害の全貌はつかめないほどでした。

しかし、ここで暮らす人たちにとっては、災害直後から生活を再建するための闘いが始まっていたのです。

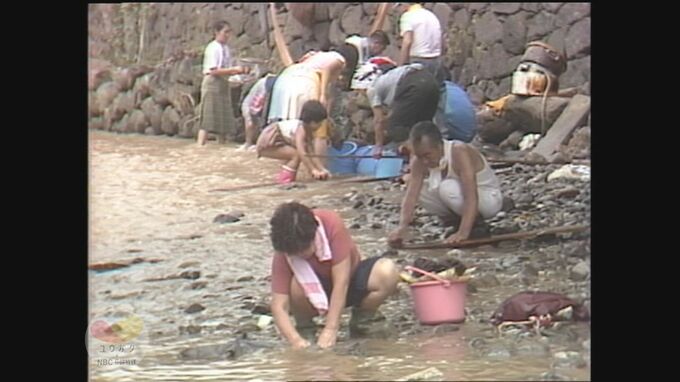

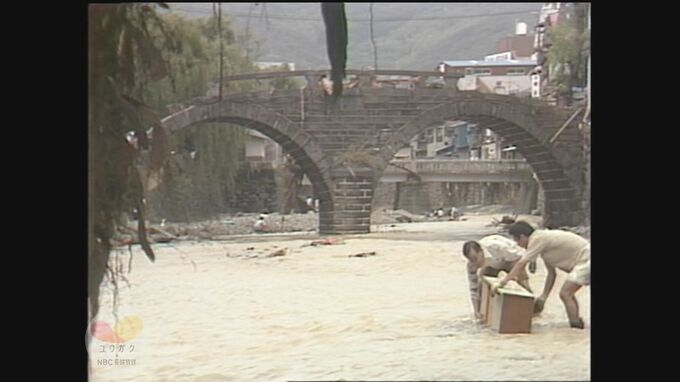

大水害の2日後の7月25日、壊滅的な被害を受けた長崎市中心部の中島川では、インフラが復旧しておらず、被災者たちが川の水で衣類や家具を洗う姿がありました。

付近は停電、断水し、泥だらけの身の回りの物や家の中を洗い流すには、皮肉にも街を襲った “川を流れる泥水” しかありませんでした。

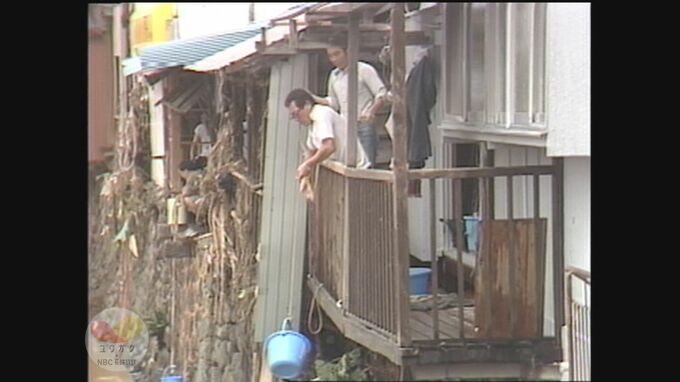

自宅からロープでバケツを下ろし、水をくみ上げる住民たち。

当時は、現在のように災害ボランティア等の体制が整っておらず、自らの手で片付け作業を行うしかなかったのです。

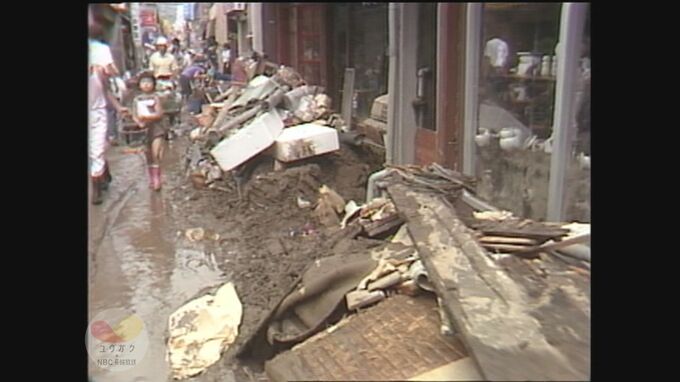

中島川の氾濫などで市の中心部の商業地域は広い範囲に渡って被災しました。

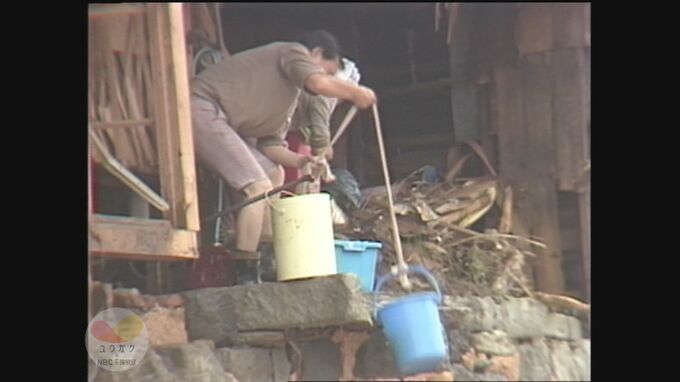

泥まみれになった街なかの店舗や住宅で復旧作業が続けられました。

商店街の百貨店やショッピングセンターなどでは、押し寄せた濁流で地下の売り場が浸水、水没したところもありました。

映像にはポンプで泥水を排水したり、停電した地階フロアの状況を確認している様子が記録されています。

その後、中島川は災害の教訓をもとに改修されました。

被害を受けた眼鏡橋をはじめとする石橋群も再建され、周辺一帯は観光客や市民の憩いの場となっています。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より