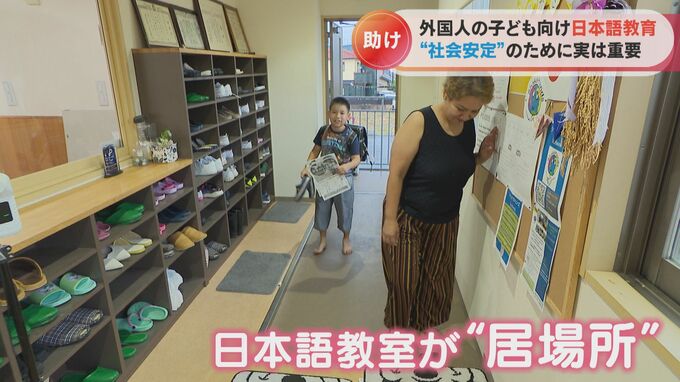

「日本語教室」は子どもだけではなく、保護者にとっても心強い味方

日本語教室が「居場所」となっているのは、子どもたちだけではありません。小学3年生のグアルディア・ケンタくんと、お母さんのジェシカさん親子。ジェシカさんはボリビア出身で、日本でケンタくんを出産しました。

(グアルディア・ケンタくん)

「(Q家では何語で話す?)スペイン語とか日本語とか。(Qどっちのほうが多い?)スペイン語」

ケンタくんは流ちょうに日本語を話せますが、ジェシカさんは片言でしか話せないため、親子の会話は基本、スペイン語です。

(ケンタくんの母・ジェシカさん)

「私、日本語わからない。ひらがな・カタカナ・漢字。私は(ケンタの)宿題教えられない。本当にありがとう。寺子屋すごい」

保護者にとっても、日本語教室は心強い味方です。しかし、日本語教室にも悩みがあります。

(NPO「シェイクハンズ」松本里美代表理事)

「もう少し財政が豊かならいいんですけど、(子どもが)増えれば増えるほど人材は要りますからね。何人ボランティアさんがいても、足りるってことはない」

悩みは資金面の課題と人材不足です。教室運営は行政の助成金や企業の寄付などで賄っていますが、最近は特に電気代など、物価高騰の影響が重くのしかかっています。また、通う子どもが増える一方で、指導者の人材確保は難しいのです。