原発事故で帰還困難区域となった福島県浪江町の赤宇木地区で、去年、1軒の住宅が解体されました。家族は家の最期を見届けることを強く望んでいましたが、希望は果たされないまま、解体されました。1年に及ぶ密着取材から、いまも進む帰還困難区域の住宅解体のあり方について考えます。

【TUFでは、追加取材を加えたこの住宅の記録を番組で放送します。

『ある家の記録~帰還困難区域 浪江町赤宇木~』9月18日(月)午後3:50放送】

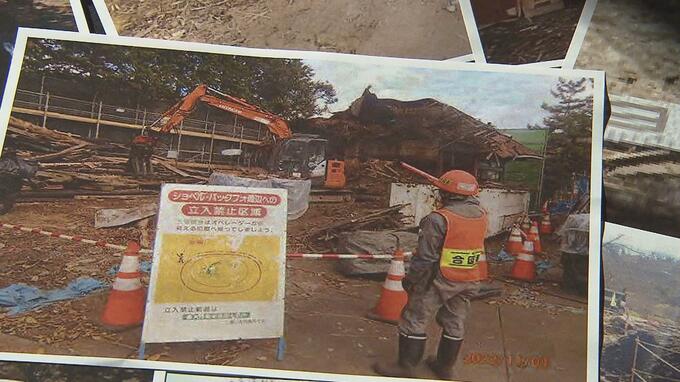

入手した22枚の現場写真

浪江町の帰還困難区域にあった、ある家を解体する過程を記録した22枚の写真。環境省が持っているもので、TUFが独自に入手しました。

去年11月4日に撮影された写真では、大きな古民家がすでに半分ほど失われています。

家の主は、今野邦彦さん。悩みぬいた末に、家の解体を決めました。

今年7月、家の跡に生えた草を見つめて、つぶやきました。

「やっぱり建物なくなったって草ぼうぼうはいやですよね。草刈り機をもってきて、自分で刈るしかないのかな…」

解体された我が家は「ラッキー」

築170年にもなる今野さんの家は、浪江町の赤宇木地区にあります。

赤宇木は帰還困難区域ですが、特定復興拠点区域の解除に伴い、道路沿いの20メートルを除染・解体する、いわゆる「キワ除染」の対象となったのです。

「本当に望んでも解体できない人のことを考えるとうちはラッキー。だけど、同じ解体している人たちがこういう同じ目に遭ったり、これから遭うのであればそれはよろしくないですね」

今野さんは、家の解体を自分の目で見届けることを強く希望していましたが、叶いませんでした。

「立ち会えなかったというのが一番つらい。実際にガシャっとやる瞬間をね…」