最高気温が連日30度を超えて暑い日が続いていますが、この時期、特に注意が必要なのが食中毒です。

宮崎県は現在、県内全域を対象に食中毒注意報を発表していますが、食中毒を防ぐためのポイントを専門家に聞きました。

高温になると細菌の分裂スピード早く リスク上昇

県は、10日、最高気温32度以上の日が継続することが予想されるとして、食中毒注意報を発表しました。

(宮崎大学農学部畜産草地科学科 井口 純 准教授)

「32度とか高温になってきますと、その(細菌の)分裂のスピードがとても早くなってくるので、食中毒の細菌性のリスクがとても上がってきます」

食中毒に関する細菌などを研究している宮崎大学農学部の井口 純 准教授によりますと、食中毒は主に、細菌性、ウイルス性、寄生虫、自然毒などの種類があるということです。

気温や湿度が高い6月から10月 「細菌性」の食中毒が多く発生

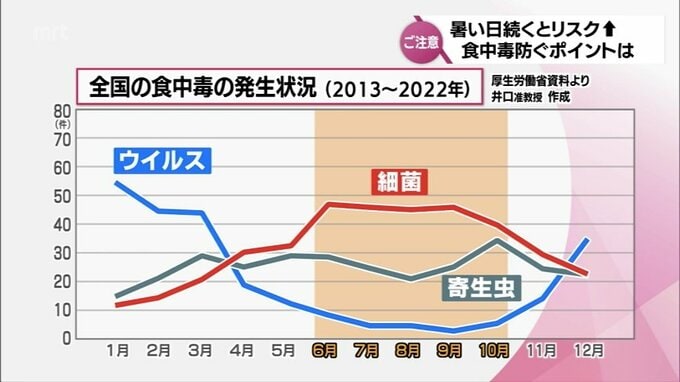

こちらは、厚生労働省のデータをもとに井口准教授が10年分の食中毒の発生状況を月別にまとめたグラフです。

気温や湿度が高い6月から10月にかけてカンピロバクターやOー157などといった「細菌性」の食中毒が多く発生していることが分かります。