★4回に1回しか当たらない?精度の低い情報

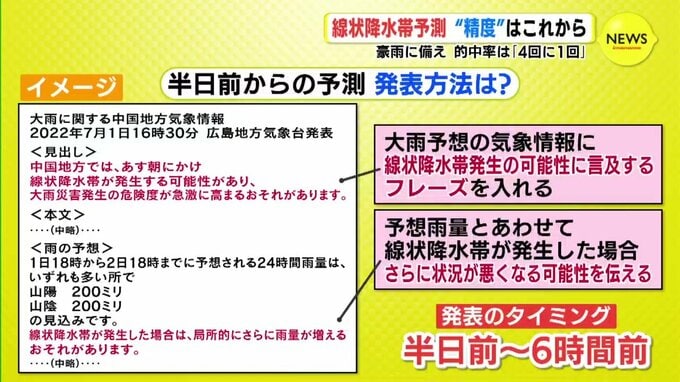

ではどんな形で情報が発表されるのでしょうか。以下が発表の一例です。ある日の夕方、翌日朝に線状降水帯の発生が予想された場合、大雨の警戒を呼びかける気象情報の中に、線状降水帯発生の可能性や影響についての内容が盛り込まれます。発表されるのは半日前から6時間前に間です。

ただ、この予測情報を扱う上で注意が必要なのが「予測の精度」です。予測の発表は、全国を11のブロックに分けたエリアが対象で、広島県は「中国地方」に含まれますが、これは、現状では、県単位で細かく予測できるほどの精度がないためです。

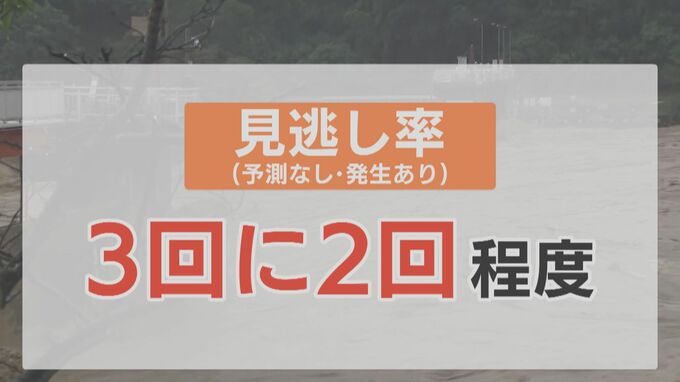

気象庁によると、予測を発表して実際に線状降水帯が発生する「的中率」は、4回に1回程度しかありません。また、予想が発表ができないまま、実際に発生してしまう「見逃し」の割合は3回に2回程度あるとしています。

一方で、予測を発表して実際に線状降水帯が発生しなかったとしても、大雨になるケースは6割程度あり、「予測情報が発表された場合は、大雨となる可能性が高い」としています。

★過度に期待することなく…

これだけ予測の精度が高くない状況であるのに、あえて「線状降水帯の予測情報」の提供をスタートさせる背景には、線状降水帯に対する情報提供への期待が大きいことや、気象庁の予算獲得のためには、注目度の非常に高い線状降水帯に関して何かしらの情報を発表する必要があったのかもしれません。とはいえ、あえて予測情報として大々的に発表する必要があった情報なのかは疑問に残ります。

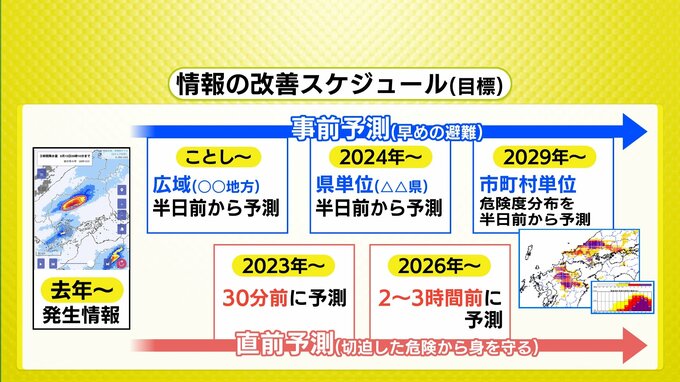

気象庁は、2029年に市町村単位で半日前にピンポイントで予測することを目標に掲げています。現在は、そこに向けて走り出しながら徐々に精度を高めていこうとする段階で、すぐに劇的に予測精度が改善されることはないと思います。大雨に警戒するための情報の一つとして受け取る必要はありますが、過度に期待はせずに、他の既存の情報を軽視することなく避難行動を取っていただければと思います。