SDGsについて考えるシリーズ「つなごう沖縄」。今回は、漂着した軽石や工場の廃材など、地域の資源を最大限に活用するピザ窯体験教室を紹介します。

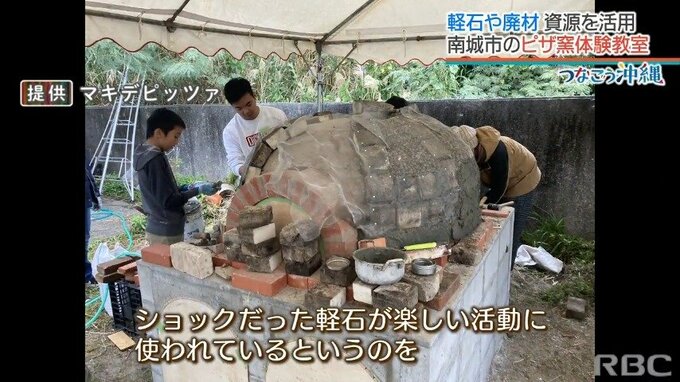

青空の下で開かれた、ピザ窯体験教室。子ども達が思い思いにオリジナルのピザを作って、ピザ窯で焼きあげます。

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「ピザ窯体験教室『マキデピッツァ』と言って、あちらのピザ窯で自分で作ったピザを焼いて食べることが出来る体験教室を開催しています。本格的に体験教室として始めたのはことしの4月で、最近から始めています」

こちらのピザ窯、実はある意外なもので作られています。

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「おととし沖縄に漂着した軽石を使って作っているピザ窯なんですね。このピザ窯が、ピザ窯クリエイターの工藤さんという方に作ってもらったんですけど」

窯アーティスト・工藤修二さん「軽石を見た時に、海に浮かんでいるじゃないですか。ということは空気がものすごく含まれている。例えばダウンジャケットとかは空気を含むので断熱効果が上がるという考え方をするんですけど、軽石も同じ考え方なので、ものすごい断熱材になるんですよ。これによって熱が逃げにくくなるので、薪の消費量が減るんですね。温まりやすくて且つ熱が逃げにくいという効果があります」

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「お子さんとかもみんな見てるじゃないですか、おととし軽石がすごいたくさん来たのを。私もそうなんですけどすごくショックだったので、そのショックだった軽石がこういう楽しい活動に使われているというのを知っていただけるのは良いことかなと思います」

マキデピッツァでは、軽石以外にも活用している地域の資源があるといいます。

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「きょうはピザ窯で使う薪を補充しに玉城家具店さんにお邪魔しています」

島袋さんは、仏壇などを作る玉城家具で余った木材をもらって、ピザ窯の薪として使っています。

玉城家具・真喜志秀則工場長

「チャーギ材の切れ端、成形して要らなくなった部分をここに集めて、材料として半端なものなので捨てるしかない材料。環境にも良いので捨てるよりは使ってもらった方が良いかなと思っているので」

このほかにも、薪を燃やして出た灰を畑の肥料として再利用したり、地産地消を意識した食材選びをしたりなど、地元の資源を有効に活用している島袋さん。

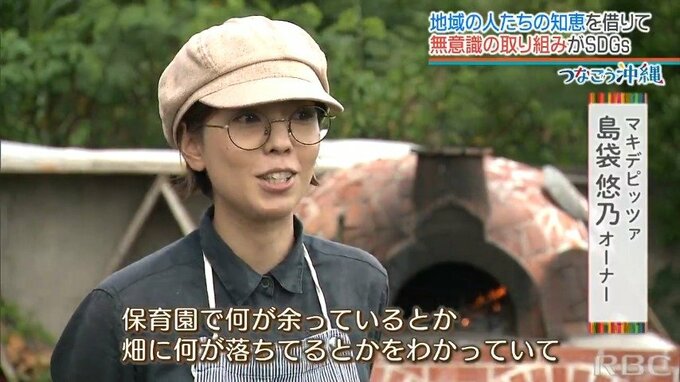

こうした取り組みは、SDGsの目標のひとつ「つくる責任つかう責任」につながっています。しかし、島袋さんにSDGsに対する意識を聞いてみると…。

(SDGsを意識している?)

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「私自身そんなにSDGsに詳しくなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、SDGsをしようというよりは、私の周りの人たち、例えば叔父が、地域のどこに何があるか把握している人が多くて」

島袋さんの叔父、勝連さんに話を聴いてみると…。

(地域の資源を使うことは意識していますか?)

島袋さんの叔父・勝連盛輝さん「いやぁ…あるものは何でも使うっていう」(SDGsですねって言われることは?)

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「ないですね」

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「ずっと地元で育って暮らしてきたからだと思うんですけど、向こうの保育園で何が余っているよとか、向こうの畑に何が落ちてるよとかっていうのをわかっていて、それを皆さんが教えてくれるので、もったいないから使っているって感じですね。これが多分SDGsだと思うんですけど」

地元の人たちが当たり前にしてきた資源の活用が、結果的にSDGsにつながっていると話す島袋さん。ピザ窯体験教室を通じて、子ども達に伝えたいことがあるといいます。

マキデピッツァ・島袋悠乃オーナー「地域のどこに何があるか、どんなお店があるか、工場があるかというのを意識するだけでいろいろ見え方が変わってくると思うので、楽しい体験の中で本当は捨てられるべきだったものがこうやって活用されているということが知れれば良いことかと思うので、子ども達にもぜひ知ってもらいたいですね」

SDGsという言葉が生まれるずっと前から、地域の人たちが行ってきた資源の活用。その取り組みは、島袋さんから次世代を担う子ども達へと受け継がれていきます。

【記者MEMO】

ピザ窯体験教室の予約は、「マキデピッツァ」のホームページやSNSで受け付けています。