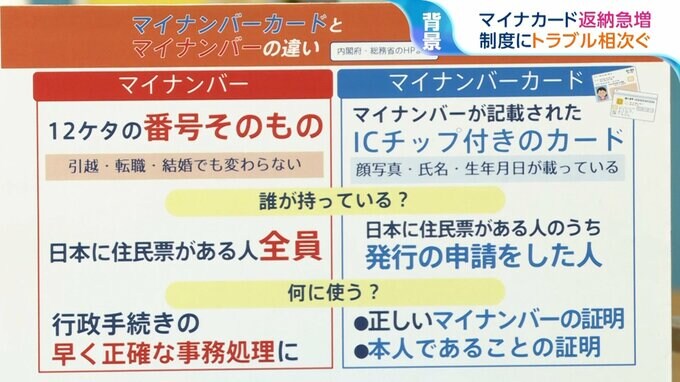

「マイナンバー」「マイナンバーカード」の違い

「マイナンバー」

12桁の番号そのもの(引っ越し・転職・結婚でも変わらない)

「マイナンバーカード」

マイナンバーが記載されたICチップ付きのカード(顔写真・氏名・生年月日が載っている)

●誰が持っている?

「マイナンバー」→日本に住民票がある人全員

「マイナンバーカード」→日本に住民票がある人のうち発行の申請をした人

●何に使う?

「マイナンバー」→行政手続きの早く正確な事務処理

「マイナンバーカード」→正しいマイナンバーの証明・本人であることの証明

若生幸也氏:

もしカードを返納したとしても、実際マイナンバー制度の中で、行政の中ではいろいろな紐づけがされている。カードを返納したからといって、制度の不信から逃れられるかというとそういうわけではない。

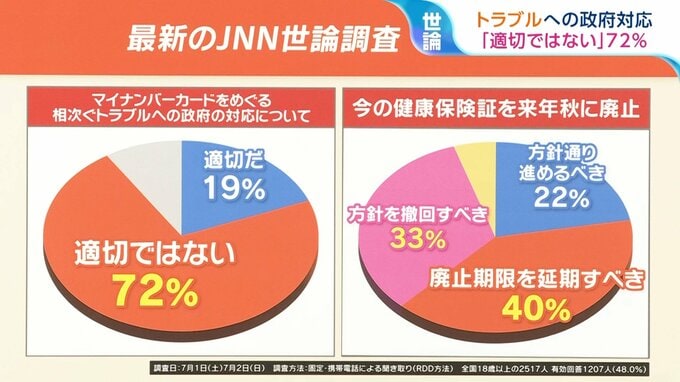

トラブルへの対応「適切ではない」72%

最新のJNNの世論調査が発表されました。

≪マイナンバーカードを巡る相次ぐトラブルへの政府の対応について≫

適切だ・・・19%

適切ではない・・・72%

≪今の健康保険証を来年秋に廃止する方針について≫

方針通り進めるべき・・・22%

廃止期限を延期すべき・・・40%

方針を撤回すべき・・・33%

コメンテーター 松尾依里佳:

納得感があるというか、私自身もマイナンバーカードをマイナポイントのキャンペーンに合わせて、子どもたちの分も作って、ちょうど紐付けようとしていたところだったので、皆さんのご心配はわかりますね。

名前の変更よりも、制度自体の不備を改善していく方に注力してほしいなと個人的に思います。

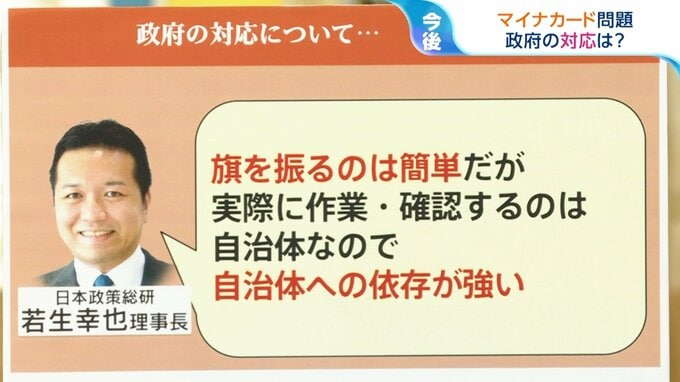

若生氏「自治体を後押しする体制が必要」

政府の対応について、若尾氏は

「旗を振るのは簡単だが、実際に作業・確認するのは自治体なので、自治体への依存が強い」としています。

恵俊彰:

今回のいろいろないわゆる人為的なミスも、やはり通常業務以外の部分でやらなければいけない、しかも自治体によっては少ない人数で対応するという部分が根は大きいと聞いています。

若生幸也氏:

その通りです。実際、神奈川県横浜市だと人口377万人、それに対して東京都青ヶ島村は170人です。

自治体といっても大きな会社みたいなところから、小さな中小企業みたいなところまでありますので、体制をどうやって作っていくのかは難しい課題です。

そこをちゃんと国側も後押しをしていく体制を作らなければ、実際国がやると言ったからといって自治体はスムーズに動いていけないという部分があると思います。

弁護士 八代英樹:

実際の事務は自治体に丸投げのような形になってしまって、かつ急かしていたというところは今回の入力ミス等が多く発生している原因の一つだと思う。

しかし、(マイナンバーの)システム自体が行政コストを引き下げることも事実ですし、国民に必要なときに必要な手を差し伸べられるというような重要な役割を果たすものですから。

イスラエルのような、こういった制度が浸透してるところの大きな特徴って、政府に対しての国民の信頼があるってことだと思うんですね。

だから今名前を変えるとか小手先のことではなく、政府に対していかに信頼をしてもらえるか。そういったところを探ってもらった方がより建設的だと感じます。

若生幸也氏:

やはりこれから人口減少をしていく中で、人がやらなければいけないことをどれだけ減らしていけるかというのは国全体としても大きな課題です。

これは行政にとっても全く同じ話で、行政も職員数がこれから減ってくると。

そういった中でマイナンバーは、デジタルでできるものはデジタルに置き換えていくということの大きな手段ですので、トラブルをよくしていくということを前提に、うまく進めていく必要はあると理解しています。

恵俊彰:

たらい回しになる状況だけは避けてもらいたいですね。

(ひるおび 2023年7月3日放送より)