ちょっとひととき…懐かしい “昭和の長崎”を感じてみてください。NBCライブラリーに残る 昭和40年代の貴重な映像の一コマです。

私たちが毎日普通に利用している“押しボタン式信号機”。それが初めて導入された当時、人々はどんな反応を示したのでしょうか?

マイカーの普及が急激に進んだ昭和40年代、交通事故から子供たちを守るための環境整備も行われました。

昭和43年(1968年)8月、長崎市中心部の幹線道路に“押しボタン式の信号機”が設置されました。

場所は長崎市中川町の国道34号沿いと見られます。

当時ニュースで取材していることから、設置された信号機は長崎県内で初めての押しボタン式ではないかと思われます。

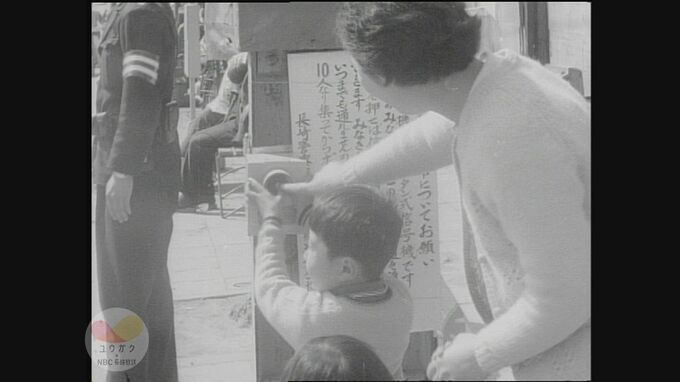

近所の住民は、何が設置されるのだろうとちょっと不安そうに見守っています。

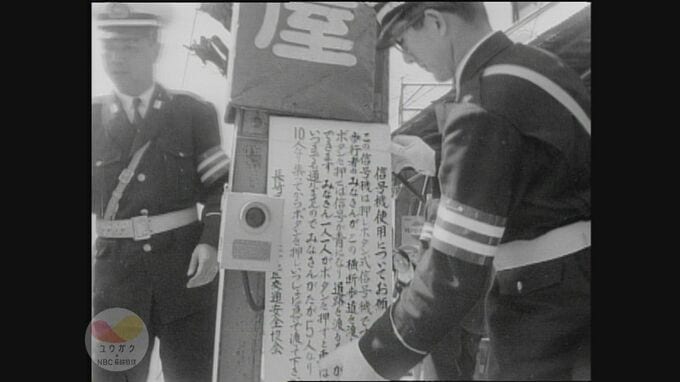

警察官が校区の小学生らに使い方を教えています。

押しボタンの横には「ボタンを押せば信号が青になり道路を渡ることができます」「1人1人が押せば車はいつまでも通れないので5人、10人集まってから押して一緒に渡って下さい」の説明板も…。

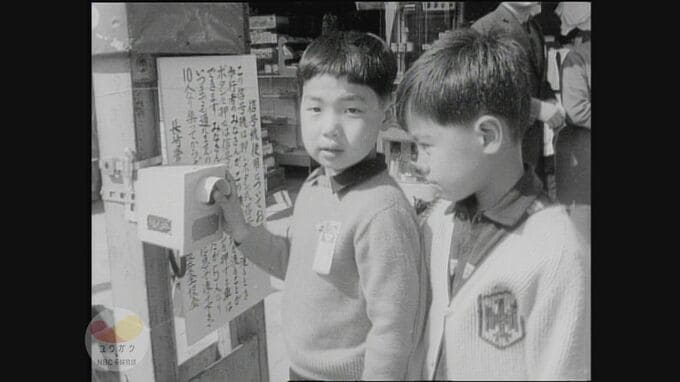

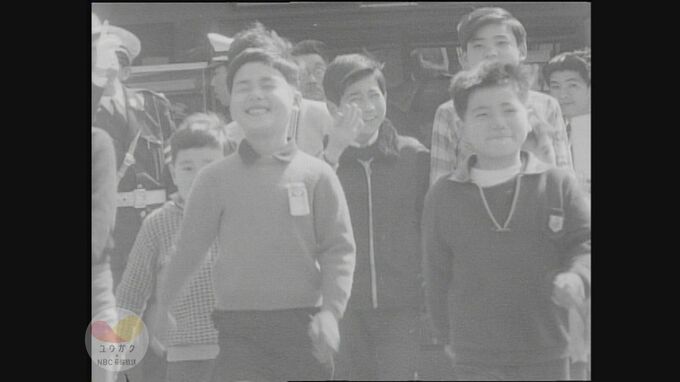

近くの子供たちにとっては登下校中の“とても気になるボタン”になったはずです。

人数が集まるのを我慢できず、思わず押してしまう子もいたかもしれません。

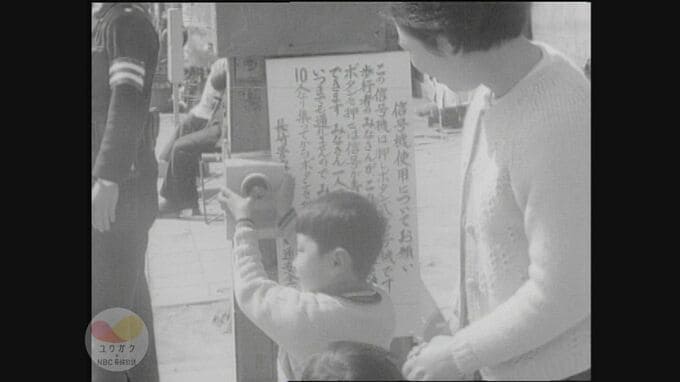

お母さんも、子供に教えながらつい自分でもボタンを押しています。

信号が青に変わると、元気よく手を挙げて笑顔で横断しています。

昭和40年代の懐かしい町の風景や、当時のレトロな自動車にもご注目です。

放送局が撮影した 長崎の映像を配信している“ユウガク”より