戦後78年が経過した沖縄。唯一の地上戦となった沖縄戦には、沖縄県内の学徒たちが動員され1984人が亡くなりました。 戦争体験者が減り、その実相をどう伝えていくかが課題となっています。今回、鉄血勤皇隊として沖縄戦に動員された瀬名波榮喜さん(94)を取材し、その言葉から戦後78年の今とこれからを考えます。

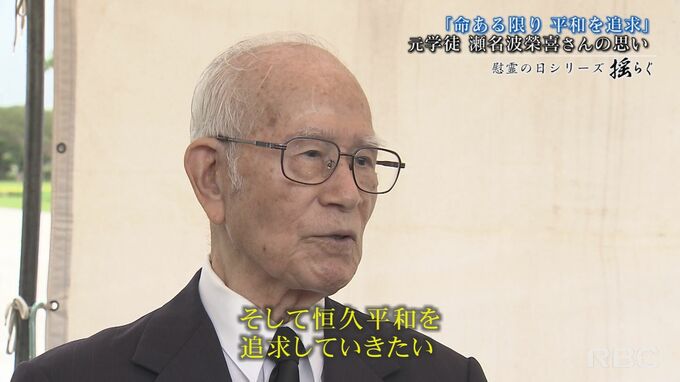

元鉄血勤皇隊 瀬名波榮喜さん(94)

「1945年、空から海からそして地上から弾丸飛び散るなかにあって1984名の学友の尊い命が失われました」

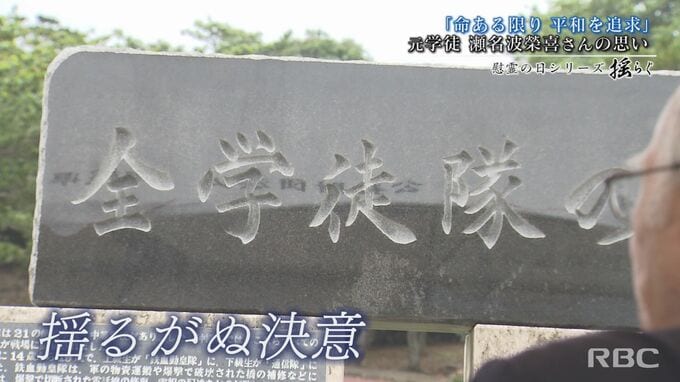

慰霊の日に先駆けて行われた『元全学徒の会』による集会。沖縄戦で命を落とした学友を悼み、恒久平和を願います。

ことし参加した元学徒は7人。90歳を超える元学徒の体調を鑑み、時間を短縮して行われました。

スタッフ「先生、お疲れはないかなと思って?」

瀬名波さん「今日は頭がさえています。大体分かるんですよ、血圧上がるの

戦後78年が経過し、戦争体験者が亡くなり、当時の証言を直接聞くことができなくなりつつある中、慰霊の日の前にRBCは瀬名波さん宅を訪れ、当時の状況を伺いましたー

元鉄血勤皇隊 瀬名波榮喜さん(94)

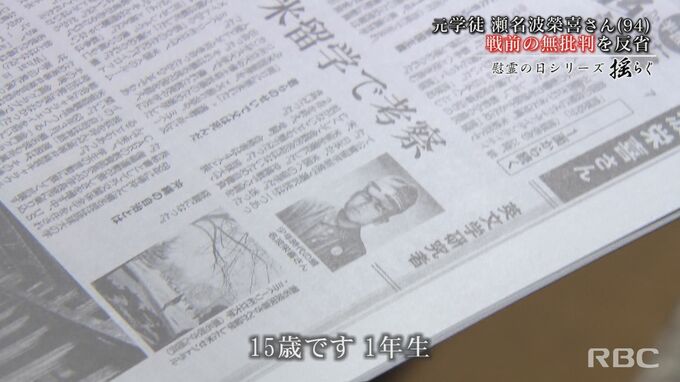

「これが制服・制帽です。15歳です、1年生です」

「元全学徒の会」共同代表を務めている瀬名波榮喜さん。

瀬名波さんは、旧久志村、現在の名護市出身で、1944年に県立農林学校に入学するも、すぐに鉄血勤皇隊として沖縄戦に動員されました。

瀬名波榮喜さん(94)

「中飛行場、今の米軍嘉手納飛行場そこに動員されましてね。山の岩を壊すわけです。それを叩き割ってくずにして、滑走路に敷いて。何か加害者みたいな気持ちになりましたね」

瀬名波さんは、戦争へと直走っていた時代をこう振り返ります。

瀬名波榮喜さん(94)

「戦前は、国の言うこと国の政策を無批判に聞いて実行してきたと。誤った国の政策を遂行できるような方向に向けられていったという所はやはり反省しなければならないんじゃないかと」

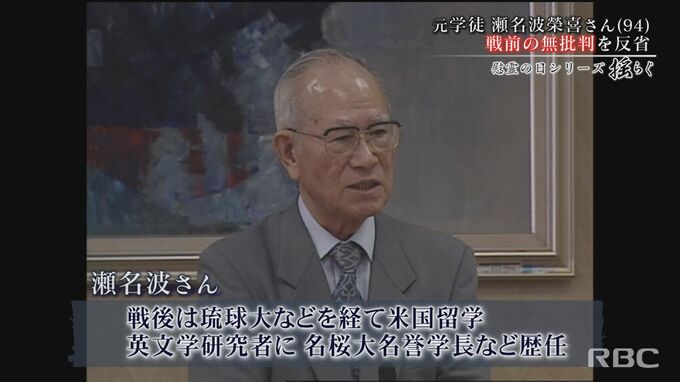

戦後は、琉球大学などを経て、1957年、公費でアメリカへ留学。英文学の道を究め、その後は、名桜大学名誉学長などを歴任しました。

與那嶺キャスター

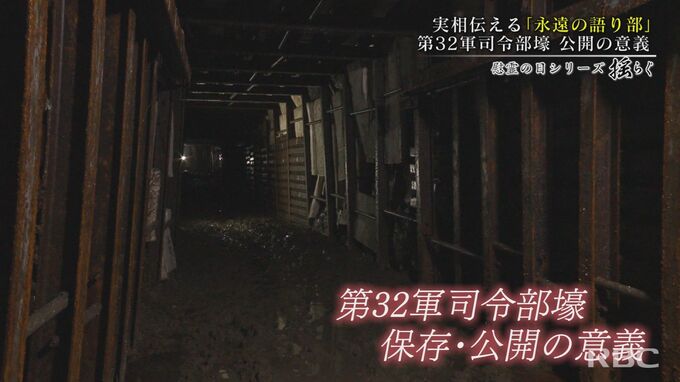

「首里城公園の一角に来ています。こちらが旧日本軍の第32軍司令部壕の第一坑口があるとみられる場所です。瀬名波さんは壕の保存と公開にも力を注いできました」

アメリカ軍の侵攻に備えて編成された旧日本軍の第32軍。首里城の地下には、その司令部壕が置かれました。

かつて第32軍司令部壕保存・公開検討委員会の委員長を務めた瀬名波さん。豪の保存・公開の意義を強調します。

瀬名波榮喜さん(94)

「実物を見て想像してもらうということによって沖縄戦の実態と実相を直接体験できるんじゃないかと。我々は年をとっていくとこの世から消えていくと。ところが32軍司令部壕は永遠にあるわけですよ。永遠の語り部になるわけです」

集会5日前。瀬名波さんは、自身の挨拶にある一文を加えたことを明かします。

瀬名波榮喜さん(94)

「『齢90歳半ばに達しましたが』というのを入れてあるんですよ」

Q.その真意というのは?

「元学徒の役員が5~6人いなくなっている。最近は中山きくさんがお亡くなりになられた。それを見ると我々が弔うことができるのもそう長くはないというような思いからですね」

あと何度、亡き学友を弔うことができるのか、そんな思いを抱きながらも揺るがぬ決意を新たにします。

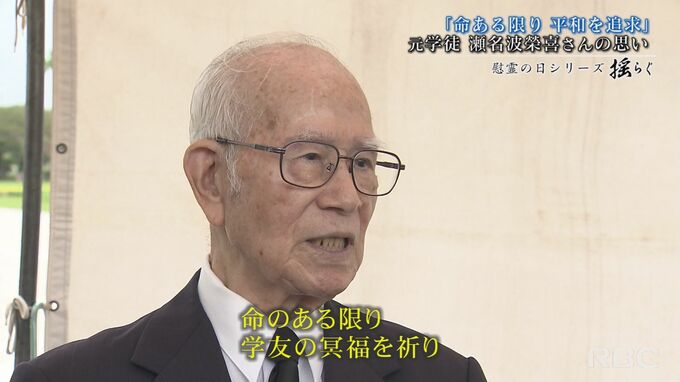

瀬名波榮喜さん(94)

「我々数少ない生存者も齢90歳半ばに達しましたが、この聖地に集い、戦闘帽ともんぺ姿の学友と対面することになりました。一体あの戦争は何のための戦争だったのでしょうか。我々が真に願っていたのは決して戦争ではなく、平和な国ではなかったでしょうか。世界の恒久平和を実現すべく、引き続き尽力したいと思います」

「思いが遂げられるか遂げられないか、それは今のところ断言はできないが、命のある限り学友の冥福を祈り、そして恒久平和を追求していきたいという風に思っております」

元学徒をはじめ、戦争体験者が減っていく中で、慰霊祭や平和を願う場をいかに残していくか、戦争の実相をいかに伝えていくか、先人たちの思いをもとに私たちが模索していく必要があります。