多くの住民が犠牲となった沖縄戦が終結して78年。「慰霊の日」の式典が行われました。

「平和は不確かで、もろく崩れやすい。いつもすぐそばにあるのにいつの間にか消えていく」

式典で、地元の高校生が朗読した平和の詩の一節です。

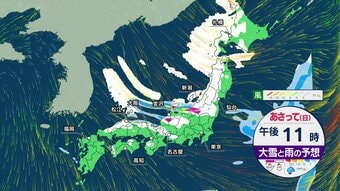

平和への祈りが捧げられる一方で、沖縄では、外国からの武力攻撃の恐れが高まったとき住民をどう避難させるのか、地図などを使った「図上訓練」が行われていました。

“リトル沖縄”疎開した男性は…

「慰霊の日」を特別な思いで迎える男性が宮崎県にもいました。

山内武さん(85)は当時、父親らを沖縄に残し、母親や弟とともに疎開しました。

山内武さん

「(移動は)客船じゃなかったような気がします。家畜を運ぶ船だったと思います。桜島が見えてやっと着いたなと」

山内さんがたどり着いたのは宮崎市・波島地区。沖縄から疎開した人たちが多く暮らしたため“リトル沖縄”とも呼ばれています。

疎開先での生活は厳しいものでした。

山内武さん

「調味料もないんですよ。塩だけ、塩汁で朝も食べたりして。そういう食糧難が一時は続きました」

沖縄に残った父親や祖母は、戦争で犠牲に。

ただ、再び故郷に戻ることは叶いませんでした。