山口県下松市で今、あるものに熱視線が注がれているそうなんです。その、あるものとは何なのか?市のトップ、市長を直撃してきました。

中澤樹記者

「下松市役所にやってきました。さっそく出迎えてくれるのは、こちら!立派な刀でしょうか・・?いえ、埴輪なんです!」

1メートル20センチほどの「大刀形埴輪(たちがたはにわ)」。

どっしりとした存在感があります。市内の天王森古墳周辺から出土し復元されたものです。

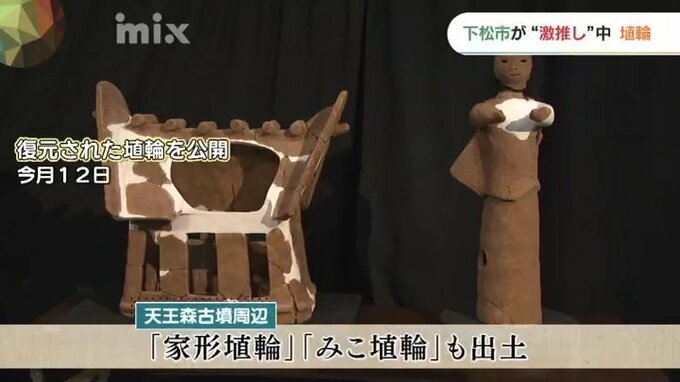

このあたりでは「家形埴輪(いえがたはにわ)」と「みこ埴輪(はにわ)」も見つかり、7月21日から山口市の県立山口博物館で一般公開されます。いずれも西暦500年ごろのものとみられています。

にわかに埴輪づいている下松市。国井益雄市長も「激推し」です。

中澤記者

「市長!ずばり、いまアツいものってなんですか?」

国井市長

「下松でいま一番アツいものといったら・・埴輪です!」

市長室にはその「推し」ぶりを示すこんなものまでありました。

国井市長

「職員のみなさまが大きな関心持ってもらって、手作りで埴輪を作ってまして」

中澤記者

「ちなみにこれどういう素材で作られたんですか?」

国井市長

「これはあの・・まぁ言っていいのかどうか・・100円ショップのねんどですね!」

制作費はかかっていないかもしれませんが、クオリティ、高くないですか?10センチほどのかわいらしいサイズで入り口にあった大刀形埴輪などが見事に再現されています。

市のマスコットキャラクター・くだまるも、タイムスリップしたかのように溶け込んでいます。実は、この埴輪、きっかけは、市立図書館の職員が趣味で作り始めたことでした。

下松市立図書館 長弘純子 館長

「下松からこんなすごいものが出たっていうのを、多くの人たちに知ってもらいたいということで、職員が心を込めて作りました。難しかったと言っていました。ただ、実物は120センチの高さですから、当時の工人たちの技術っていうのは、本当にすごいものだったんだろうなと思います」

国井益雄下松市長

「はにわの研究を進めると、どういう人が住んでいたか、そうすると、その地域がどうだったのかとか分かってくる。いま下松は住みよいまちとして評価していただいてますんで、当時も豪族が住むということは、かなり環境的に穏やかな部分もあったし、住みよい場所だったんじゃないかなと、結びつけたいようなですね。いろいろロマンチックな話です」

およそ1500年の時を超えてよみがえった埴輪にロマンが広がります。