小笠原貞夫 治山担当監

「当然、そこの持ち主と思っていたんですけど、これにつきましては、土地所有者につきましては特定できていません」

どういうことなのでしょうか?

盛り土の山側には産廃処分場が広がっています。施設を運営する会社によりますと、もともとあった処分場を2年前、土地とともに購入。しかし、購入したのはあくまでも処分場とその土地だけで、盛り土部分は含まれていないということです。

業者は、前の持ち主に話し合いを求めたといいます。ところが、応じてもらえない状況が続いているということです。

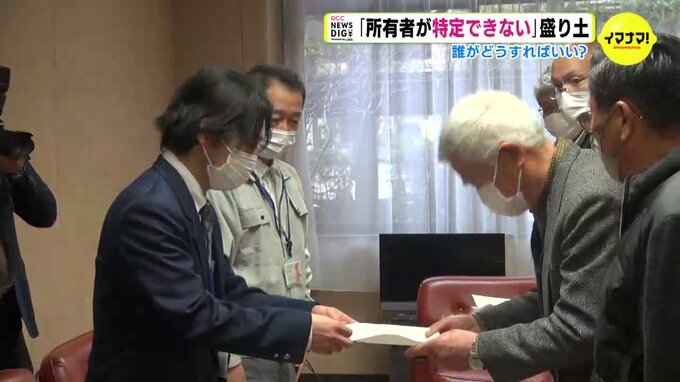

盛り土からの直線距離で一番近い家に住む今中さんは、ことし1月、地域住民で作る団体の代表として、県と市に盛り土の調査と対策を求める要望書を提出しています。

今中康昭 さん

「とにかく危ないことを処置してほしいということで、それを申し入れとる」

盛り土のすそから住宅のある地域まで直線距離なら1キロもありません。それでも、山の陰に隠れて見えないために危機感を持ちにくいと今中さんは言います。

今中康昭 さん

「向こうは見えんじゃないですか。盛っているところは全然、見えない。危機感がない。やっぱり雨が一番怖いですね。雨が降って、どうなるんかなというのが…」

実は今中さんの家自体は、谷筋の関係から、盛り土が崩落したとしても直接の影響はありません。それでも地域が土石流に危険にさらされていることに相当な危機感を持っています。

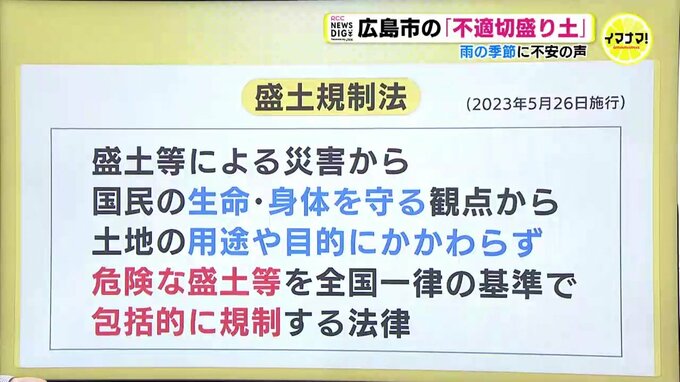

熱海土石流災害を受けて、ことし5月26日に施行された「盛り土規制法」は、災害から国民の生命・身体を守る観点から土地の用途や目的に関わらず、危険な盛り土などを全国一律の基準で包括的に規制するものです。

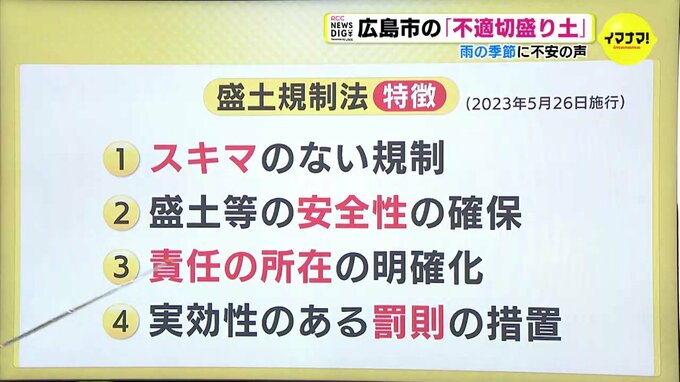

特徴としては、(1)スキマのない規制、(2)盛土等の安全性の確保、(3)責任の所在の明確化、(4)実効性のある罰則の措置ということがうたわれていますが、それを実際にどう運用するのか…。今回の盛り土について言えば、調査は県が主導して、その後の対応は広島市の所管だということです。