浦添市でリサイクルプラザを運営する主婦グループ『くるりんの会』。日々の生活用品を再利用、名前のとおり『くるり』と循環させる社会を目指すグループの取り組みを取材しました。

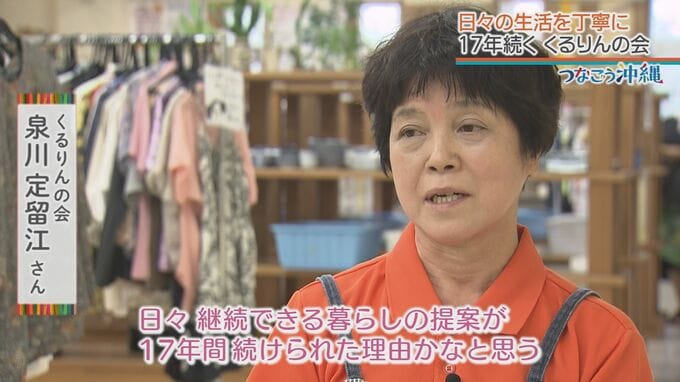

くるりんの会 泉川定留江さん

「日々の暮らしに密着しているということ、ものはいらなくなれば捨てるんじゃなくて、何かに使えるっていう視点であれば、生かせるところがいっぱいあって、そういう気持ちを大切にしている会だなと思って」

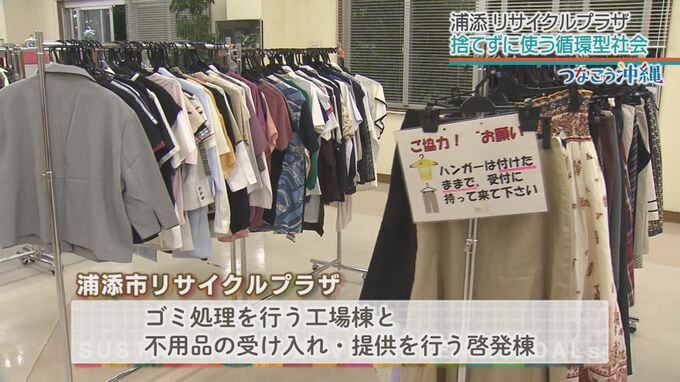

ごみの減量と、まだ使えるものの再利用を推進する、浦添市のリサイクルプラザ。

ごみ処理を行う工場棟に併設された啓発棟では、不用品の受け入れや提供を行っていて県内各地から人が集まっています。

利用者

「やっぱり処分するのにも、お金がかかりますし、捨てるよりは使えるものは使ってもらった方が気分的に少しいいかなと」

「結構子どもの服って着られる期間が短いので、早く小さくなっちゃったりするので助かりますね。(持ち込むこともあります?)ありますね」

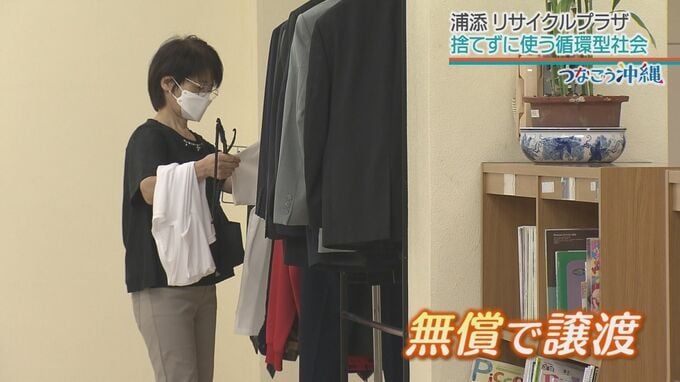

衣類だけでなく、おもちゃや本など、家庭では使い道がなくなったものをプラザが無料で受け取り、必要としている人に無償で譲渡。

身近な生活用品のごみを減らし、循環型社会を目指す取り組みは、作る責任、使う責任というSDGsの目標につながっています。

(朝のミーティング)

「いつも時間と参加人数を入力してくださいって言っているから、あまり多いとグループ多いから、それで。参加人数を」

リサイクルプラザを運営しているのは、主婦で作るグループ、くるりんの会。13人のメンバーでシフトを組み活動を行っていますが、法人ではないため利益を求めることはありません。

ごみの減量化を目的として、浦添のリサイクルプラザがオープンしたのは1999年。しかし、当初は利用者が少ない状況が続いていました。

くるりんの会 大湾智子代表(2005年当時)

「リサイクルプラザに物がくる、人も来るで、物と人が溜まらないようにこうくるっと一回りして知恵でそれを回して。せっかく頂いた物が上手く次の方に利用していただくために、どうしたら一番いいのかなって」

2005年から運営に携わる『くるりんの会』は主婦のアイディアを生かして、必要なものを、必要としている人に届くように運営を改善。

環境問題などを意識した、様々な講座も開設するなどだんだんとプラザは活気を見せ始めました。

それから17年がたち、グループのメンバーも入れ替わっていますが、「物を大切に次の人へ循環させる」という理念は変わらず、今なお活動を行っています。

メンバーそれぞれが、自分の得意分野を生かし、出来ることを考える。14年間、くるりんの会で活動している比嘉聖子さんは、プラザ内に掲示するポスターで環境問題への啓発活動を行っています。

くるりんの会 比嘉聖子さん

「ここで啓発することが環境にもよくなったり、また市民に対して、来てくれる人の何かの学びになったり。やっぱり立ち止まって読んでいてもらえたら、作って良かったって」

泉川定留江さん「日々の暮らしを少し丁寧に暮らしていくところが、例えばどなたかの癒しの場所になればそれは嬉しいなと思って。あまり肩に力を入れてやるものではなくて、少し緩みもあって日々継続できる暮らしの提案がこの17年間続けられた、理由かなと思っています」

日々の生活を、少し丁寧に。”くるりんの会”は誰でもできる、環境にやさしい街作りを目指して活動を続けています。