佐賀県の吉野ヶ里遺跡で新たな石棺墓が見つかりました。これまで見つかってこなかった、弥生後期の有力者のものだとみられていて、中から出土する副葬品によっては、女王・卑弥呼が統治した「邪馬台国」がどこにあったのかを探る手掛かりになる可能性もあります。そもそも邪馬台国論争とは?どんな副葬品が発掘されれば“決め手”となる?手作り解説でお伝えします。

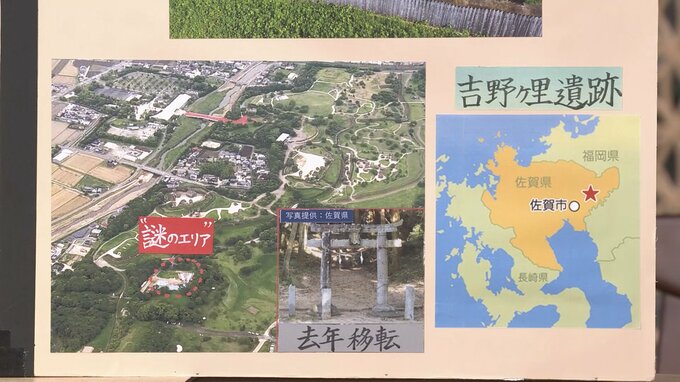

"謎のエリア"で発見!

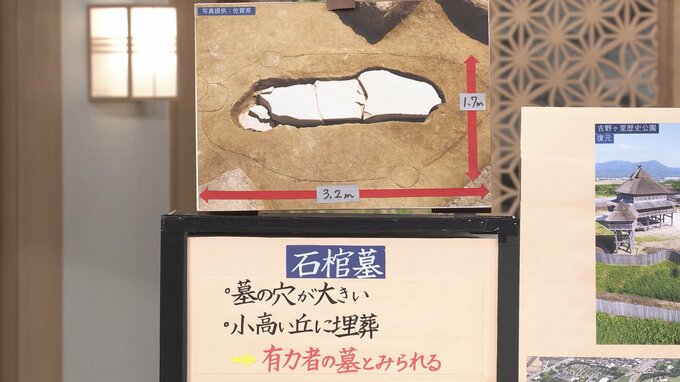

今回、吉野ヶ里(よしのがり)遺跡で見つかった墓の穴の大きさは、長さ3.2m、幅1.7mで、周辺で見つかっているものに比べて大きいことや、見晴らしの良い丘に埋葬されていたことなどから、有力者の墓だとみられています。

この丘の上には神社が立っていたため、発掘調査ができていない“謎のエリア”だったんですが、神社の移転に伴って発掘が可能になりました。

眠っているのは誰?

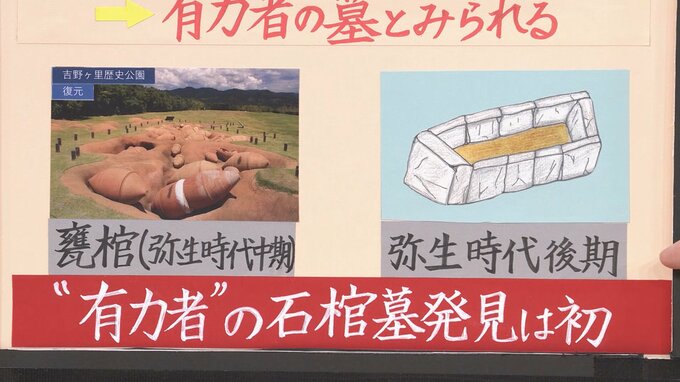

時代が推定できる墓の特徴としては棺が石で作られた箱型の石棺墓(せっかんぼ)であること。

これまで周辺では、“甕(カメ)型”の棺が使われた弥生時代中期の王の墓は見つかっていましたが、「有力者のものとみられる石棺墓」が見つかったのは吉野ヶ里では初めてで、これは、弥生時代後期の墓の形だと考えられるのです。