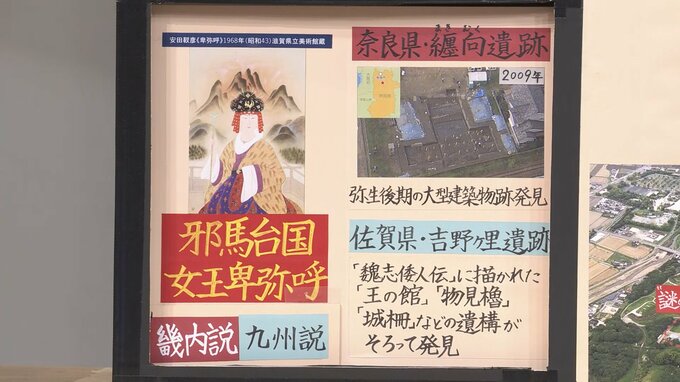

邪馬台国論争・畿内説VS.九州説

そこで今回の調査が注目されているのは、弥生後期といえば、卑弥呼がおさめたという「邪馬台国」の時代だからなんです。

邪馬台国がどこにあったのかをめぐっては長年論争となっていて、有力なのは、畿内説=つまり近畿地方説と九州説です。畿内では弥生後期の大型建築物の跡が見つかった奈良県の纒向(まきむく)遺跡のあたりではないかという説。

そして九州説のうちの一つは、中国の歴史書「魏志倭人伝」の中で邪馬台国の様子として描かれていた「王の館」や「物見櫓」、「城柵(集落を囲む柵)」などとみられる跡がそろって発見された吉野ヶ里遺跡ではないかという説です。

ただ、卑弥呼が「魏」の皇帝から贈られたとされる金印など、決定的な証拠が見つかっておらず、論争が続いているんです。

石蓋は朱塗りだった?

今回、新たに見つかった墓からは、何が出てくるのでしょう。

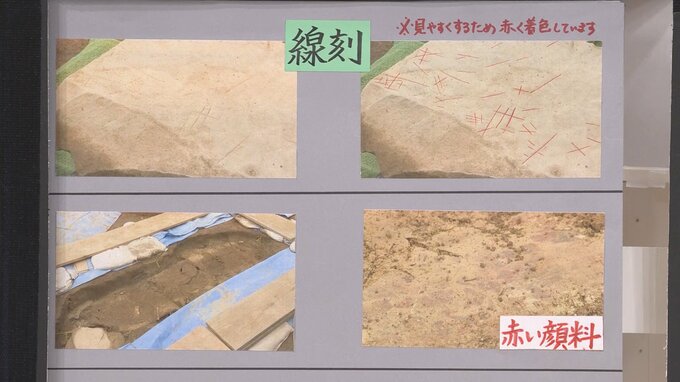

墓は4枚の石の蓋で閉じられており、その石には、バツ印やカタカナの「キ」のような模様が刻まれていました。

これは、「線刻」と呼ばれるもので、死者の霊を封じ込めるといった呪術的な意味があるとみられています。

石の蓋を外すと、棺の中は土で埋まっていましたが、蓋に接していた部分の土からは、有力者の埋葬に使われる赤い顔料が確認されました。ちなみにこの土は、長い年月の間に蓋の隙間から入り込んだものとみられています。

副葬品は・・・?

今進められている作業ですが、棺の中を8つに区分けして少しずつ土を取り除きながら、内容物を慎重により分け、もともと棺の中に入っていたものを見つけ出す作業が続けられているんです。これまでに弥生土器の破片二つが見つかりました。

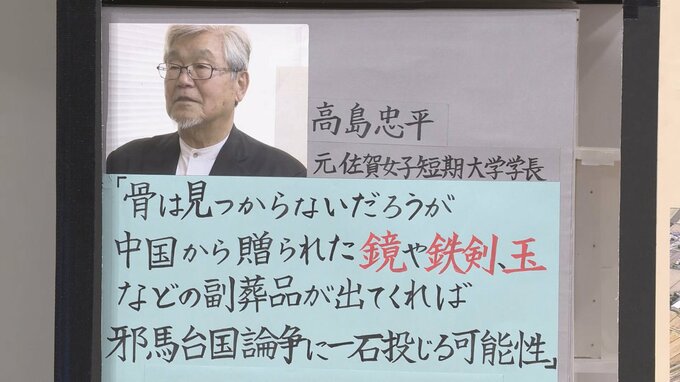

長年、吉野ヶ里遺跡を研究してきた考古学者の高島忠平氏は、「死者の骨そのものはすでに土と同化していて見つからないだろうが、中国から贈られた鏡や鉄剣、玉などの副葬品が出てくれば、邪馬台国論争に一石を投じる可能性がある」といいます。

16日の金曜日までには、おおむね堀り終えるということですが、果たして、邪馬台国につながる“手がかり”は出てくるのでしょうか…。

(「サンデーモーニング」2023年6月11日放送より)