「周りの目が冷たく感じる…」発達障害の子どもの目線で見ると

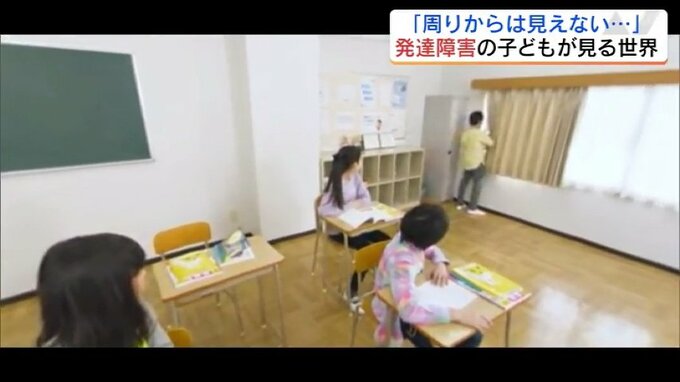

講義では、VR=仮想現実を使って発達障害の子どもが見ている世界を体験します。ゴーグルを着けると、教室で指導する教師側の視点だけでなく、忘れ物や、一方的に話してしまう子ども視点、両方を学ぶことができます。

浦部アナ「1人の子がしゃべりすぎて、ちょっと空気が悪くなってきましたね…」

こちらは発達障害の子どもの目線です。

周りの子ども「こいけくん、カップラーメンの話は良いから今度行く工場の話をしよう」

周りの視線が冷たく、目を合わせてくれない子もいます。

一方、こちらは教師の目線です。同じ場面でも、教師側からだと子どもたちの視線や表情が把握しづらいです。

浦部アナ「外から見るのと発達障害の子どもから見る目線だと、かなり感じ方が違いますね」

VRでは6種類の映像が用意され、学生たちは、発達障害の子どもたちの立場に立ち、障害への理解を深めていました。

受講した女子学生「注意深く見ないと分からないことが多いなと思いました。思ったよりも周りの同級生の目が冷たく感じました」

受講した男子学生「周りからは見えない、当事者にしか分からない悩みがすごく伝わりました」

福島学院大学 福祉学部福祉心理学科・内山登紀夫教授「先生や保護者に発達障害の子どもがこんな風に感じていると分かってもらえる助けになると思う」

【解説】

発達障害は大なり小なり多くの人が持っています。今回体験して、言葉だけでなく、目線や表情でも相手を傷つけてしまうのだと感じました。発達障害はその人の個性だと理解してみんなで寄り添っていけるといいなと思います。