進む介護の高齢化 夫妻が地域に残したもの

事件をきっかけに、去年、広島市安佐北区では、介護を経験した男性や、これから介護をするかもしれないという男性たちが、気軽に足を運んで話ができる会=「かめやまケアメンの会」が発足しました。

地域のコミュニティセンター「まちづくり四日市役場」で、参加費100円で月に一度、開かれています。地域包括支援センターのケアマネジャーや、栄養士などの資格をもった区役所の職員も参加し介護の当事者と意見交換をして、在宅介護の支援について考えます。毎月、10人ほどが参加しているということです。

この会の立ち上げに関わったのが、この記事の冒頭で話を聞いている山田さんです。

(山田さん)

「私とあの方は、状況に差はあったかもしれないけど、何が違うのか…、何も違わないんじゃないかと。あの方の介護の状況が知りたかったのでコミュニティセンターの人に連絡をしたら、『どんな事情があったのかは分からないが、山田さんと同じように自分の状況と重ねてしまう男性は、他にもいるかもしれない』と。それで、会ができたようです」

(山田さん)

「いまは、介護経験者として参加しとりますが、自分自身も、老いを生きるためにいろんな人の話が聞けて学びがあります」

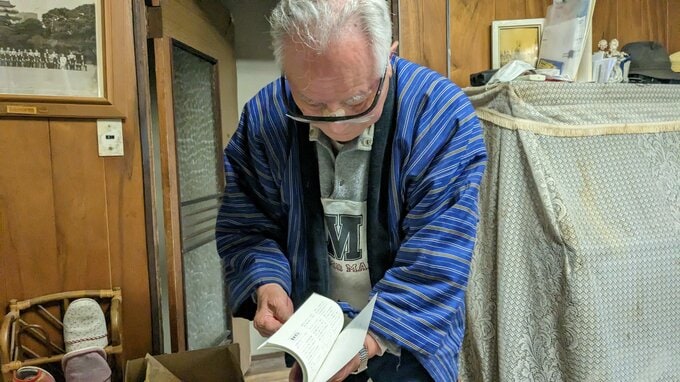

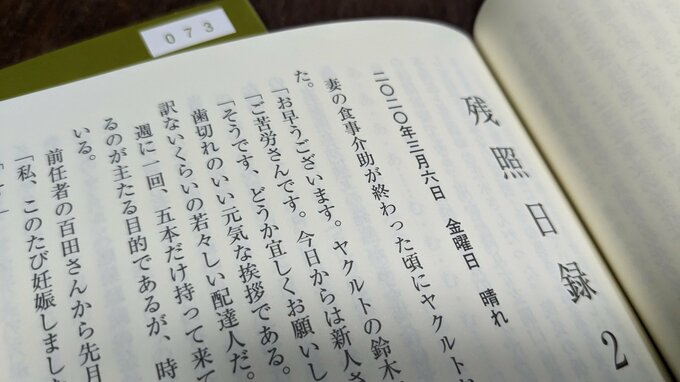

山田さんは、102歳で亡くなった母親と77歳で亡くなった妻の介護生活を小説にしました。その一節で、山田さんは、家族の最期を看取って感じたことを、次のように振り返っています。

「人は食べよう、飲もうとすることが、最後の生きる、生きようとする力なのではないか」

「歌がうたえなくなっても、言葉がしゃべれなくなっても、まだまだ人として生きている。だが、食べよう、飲もう、それを望んでもできなくなった時、人は命を落としていくのかもしれない」

「だが、それにしても、と私は思う。あまりにも突然にその日がやってくることは何としても理不尽なのではないか」(山田さんの小説「残照日録2」より引用)

去年9月、厚生労働省は2021年の国民生活基礎調査の結果を発表しました。調査によると2021年時点で、65歳以上の高齢者のみの世帯の数は、およそ1506万世帯でした。これは、全世帯の29.0%にあたり、20年前(2001年)の世帯割合(14.6%)と比較すると、ほぼ2倍に膨らんでいたということです。

また厚生労働省によると、2019年、介護をする人もされる人も65歳以上の「老老介護」の世帯の割合は、自宅で介護をしている世帯のおよそ6割(59.7%)に上っていて、2001年の40.6%から20%ほど上昇しました。「介護の高齢化」は年々進んでいます。

家族支援や在宅介護の制度の研究を専門としている、国際医療福祉大学大学院の石山麗子教授は、「介護をしている人の心の負担を和らげるためには、介護支援専門員や医師などスペシャリストの存在以外にも、家族や長い付き合いの知り合いが周りにいることが大切」だとしています。

(中国放送/山崎有貴)