道路交通法が改正され、来月1日から電動キックボードなど「電動モビリティー」の扱いが変わります。それを前に、下関市で警察官を対象にした研修会が県内で初めてありました。

研修会は今後、県内でも電動キックボードを使う人が増えることを見込んで開かれました。

交通指導や取り締まりを担当する警察官に、実際に乗車して理解を深めてほしいとの狙いです。

参加した警察官らは、現在は、いわゆる「原付きバイク」などと区分されているものが来月1日からは3つに分類されることや、それぞれの構造基準、通行区分の説明を受けた後、試乗しました。

きょう用意されたのは、自転車タイプと電動キックボードタイプの2種類。

改正後、公道走行が可能になるものと類似した車両で参加者は、ブレーキやアクセルの位置を確認し、自動車学校のコースを走りました。

体験した男性警察官

「20キロぐらいを出して走ってみたんですけど、それでも十分速いなって感じました」

体験した女性警察官

「ちょっとひねるだけですぐ進んだりとか、すごい便利でいいと思うんですけど、その反面慣れていないとちょっと危ないものなのかなというふうにも感じました」

下関警察署 関岡真琴 交通官

「これから免許もいらないということで、手軽な乗り物としてですね、普及する可能性があると思います。いろんなルールが定められておりますし、交通ルールもありますし、通行する場所も決まっておりますので、そういったルールをしっかり守っていただいて、交通事故のないように使っていただきたいと考えております」

県警では今後も、同様の研修を続けたいとしています。

「変わる電動キックボードの交通ルール」ということで解説します。

まず、電動キックボードとはどんなものか。

電動キックボードとは、電動式のモーターを搭載したキックボードで、都市部ではシェアサービスも展開されていますが…県内で見かけることは少ないですかね?

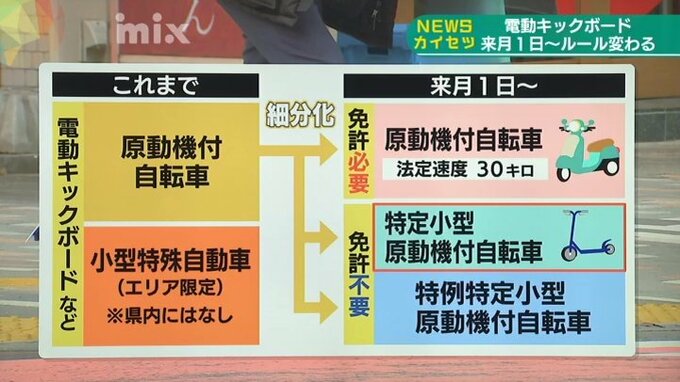

これまでは、いわゆる「原付きバイク」などと同じに区分されていて、同じ交通ルールが適用されていました。つまり、免許が必要。走行は車道でした。

ゲストのお二人は電動キックボード、乗ったことは…?

これが7月1日から変わります。

車体の大きさや性能にあった規制になるよう、「特定小型原動機付自転車」という車両区分が新設されます。

電動キックボードのうち条件を満たすものがこちらに区分されるということ。

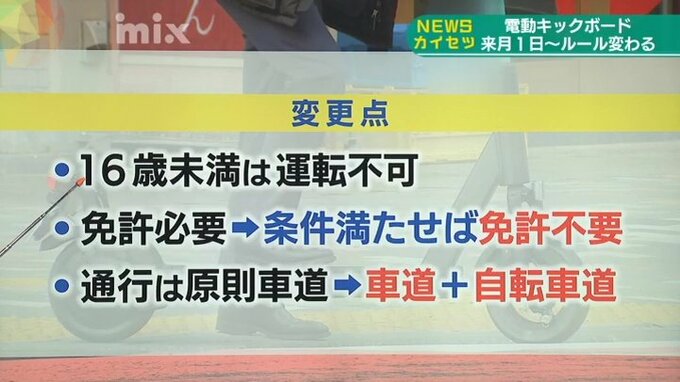

どう変わるのか。

簡単に言うと、16歳未満は運転できない、という年齢制限はそのままに条件を満たせば→免許不要。通行は原則車道→車道+自転車道があればそこも可能といったことなんです。

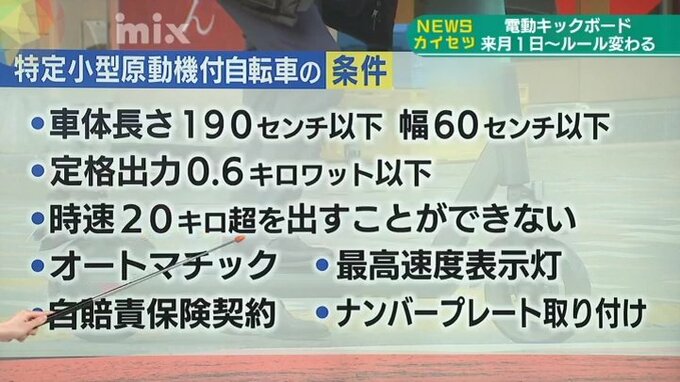

この「条件」がけっこう細かく決められていて

・車体の長さ190センチ以下・幅60センチ以下・時速は20キロ超えて出せない

・オートマであること・最高速度表示灯があるさらに・自賠責の契約・ナンバープレート取り付けなど。ヘルメット着用も推奨されています。

仮に、今、電動キックボードを持っていたとしても、このような条件を満たしていなければ今までどおり、免許が必要な「原付バイク」ということに。

これまで、実態にルールが追いついていなかったので今回ルール決めされたというということです。

なので基準が細かく設定されているということなんですね。

県内では、まだなじみが薄いこの電動キックボードですが今回の規制緩和で広がり始める可能性もありますのでまずはルールをよく知ることが大切です。