近年の記録的大雨にも、この「大気の川」の影響が考えられるといいます。

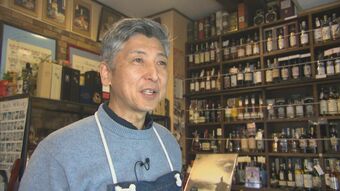

国土交通省気象防災アドバイザー 近藤豊さん

「令和2年に熊本県の球磨川が氾濫したときですね。「大気の川」という一つの言葉が出てきました。1990年ぐらいから、「大気の川」があるのではないかということで、2000年頃からどんどん研究されだしました。

梅雨前線ですと、だいたい上空3000メートルぐらいの湿りがきくんですけど、「大気の川」はもうひとつ下で、上空1500メートルぐらいに、「大気の川」という水蒸気の川ができているというふうに言われています。

「大気の川」の川があるからといって、そこに球磨川のような大雨が降ったというイコールではなくて、「大気の川」が一つ原因にはなっているんです。その中から、地形的に雨雲が集まったり、風が集まったりすることによって、線状降水帯が生まれて、それによって球磨川のような大きな災害が発生するとみられています」

「大気の川」は、各地に豪雨災害をもたらす「線状降水帯」発生の予測の鍵としても期待がかかっているということです。