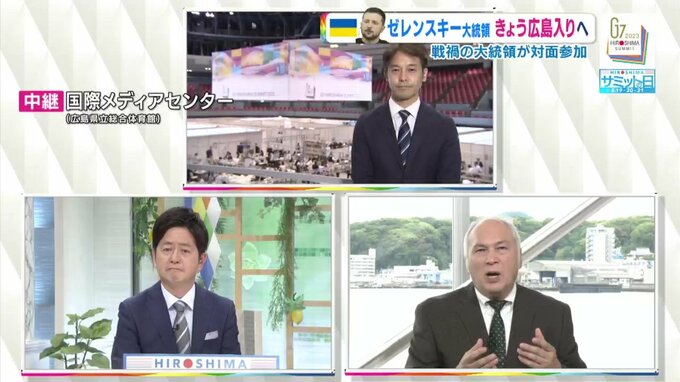

国際ジャーナリスト モーリー・ロバートソン さん

やはりヨーロッパの人にとっては、ウクライナは裏庭というぐらいに近い場所なので、そこで戦争が拡大しているということや、よもや核が使用されたりするシナリオというのは、本当に身近に感じる悪夢だと思われます。しかるに日本社会では、「ヨーロッパの一角で何々、戦争が起きてるの。旧ソ連の国同士」みたいに遠く感じる人もいるんですよ。ゼレンスキーさんが日本を電撃訪問をする中で、どのような振る舞いをすれば、日本人の共感を呼び起こせるでしょうか?

JNNワシントン支局 樫本照幸 支局長

そのあたり、ゼレンスキー大統領は非常に巧みといいますか、去年の12月にワシントンにこの侵略が始まって初めて海外に出て、アメリカを訪問しました。このとき、上下両院の議会で演説を行ったんですけれども、この演説が非常に心を打つ内容で、単に支援をしてほしいというだけではなくて、ウクライナへの支援というのはいわゆる民主主義の将来を守るかどうかの支援なんだというふうなことを訴えて、ふだんは与野党がかなりもめる議会なんですけれども、スタンディングオベーションで大きく拍手が上がるというシーンもありました。ですので、どういったらその国の人たちの心をつかめるか、このあたりはかなり巧みに計算してくると思います。

1つ考えられるのは、広島というのは、いわゆる戦争で荒廃して、そこから立ち上がった街ですので、そういった経験と重ねて、ウクライナ、今現在、戦争状態にありますけれども、そのあたりの復興に向けて、日本との対比をうまく盛り込みながら発信をしていくんじゃないかと思いますので、ゼレンスキー大統領が、いわゆる一般的な記者会見のようなもの、もしくは演説のようなものをする機会があるのか、このあたりも注目になってくると思います。

モーリー・ロバートソン さん

アメリカ人に訴えかけるときっていうのは、例えば自由と民主主義というフリーダムという言葉、アメリカ人にとってはとても心に刺さる言葉なんですけども、日本の場合、歴史的な経緯の中で市民が民主主義を勝ち取ったとか、そういう直接の歴史ではないので、何となくお上が決めてくれればいいんじゃないのと考えている。多少、戦争と平和を受身で考える日本人もけっこういると思うんですよ。そういう人たちの心のバリアをどう突破するのかなというのが関心事になっております。

小林康秀 キャスター

その振る舞い注目したいと思うんですが、もう1つ。バイデン大統領がきのう、宮島の「岩惣」でのワーキングディナーを途中退席したり、きょう午前中も参加していないというような情報もあるんですけれども。そのあたりというのはなぜなんでしょうか?

JNNワシントン支局 樫本照幸 支局長

きょう午前中にセッションが行われているんですけれども、バイデン大統領は欠席をしました。異例のことなんですね。時々、日程の都合で一番最後のセッションを短く途中退席というのは今までもあったんですけれども、全て1つのセッションを欠席するってのは極めて稀ですね。

債務上限問題という国の借金に関する大きな問題が今、ワシントンでは焦点になっていまして、これが、6月1日にも締め切りというか、6月になってしまうと、デフォルトを起こしてしまうんじゃないかというふうな中での与野党の協議が行われています。これが難航しているんですけれども、アメリカに向けてのバイデン大統領の態度としては、広島にいるけれどもしっかりと対応しているんだぞというのをアメリカ向けにアピールしなくてはいけないという面もあります。実際にワシントンで行われている交渉を、こちらで連絡を受けながら対応にあたっているというふうにみられるんですけれども、そういったアメリカに向けての、しっかり取り組んでいるんだというふうなことをアピールをしていると、そういう狙いもあるんじゃないかなというふうに思います。

小林康秀 キャスター

各国のさまざまな思惑の中で今、サミットが行われているということですね。樫本さん、ありがとうございました。