定年退職後、地元の名護市で本格的にコーヒー栽培を始めた男性がいます。“コーヒー栽培を沖縄の産業にしたい”と願う男性の思いを取材しました。

お湯を注ぐと同時に広がる芳ばしい香り。丁寧に入れてくれた一杯は―

今井記者「美味しいですね。深みもあるんですけど、甘さも奥に感じるというか、甘みが来ます。苦みのあとに」

苦さの奥に感じる甘みとキレが自慢のコーヒーを栽培するのが名護市中山にある沖縄ナシロコーヒー園。およそ250本の木を管理するのは名城政雄さんです。

実の収穫は先月終わり、この日は次回の収穫に向けて葉の剪定です。

名城政雄さん「この木の場合はどうしても暴れすぎるんです。葉っぱが茂りすぎて太陽が中に入らない」

電力会社を退職後、実家のたんかん畑の土地を使って、独学で栽培ノウハウを学んできました。

例えば、台風を乗り切るための添え木はしなるように工夫して自作し、栽培に欠かせない水は近くの山から湧き出る軟水を使用。またコーヒー仲間から豆を譲り受けては、水やりの量や頻度など品種に合わせた栽培ノウハウを蓄積してきました

名城政雄さん「もうこんなにね、韓国からも外国からも、60人から70人位の人が来るわけですね。毎月」

美味しいコーヒーの噂を聞いた愛好家の訪問も多く、聞かれればこれまでに得た知識も惜しまず披露するのだとか。

Qご主人はお人好しですか?

妻・豊子さん「よすぎるね。それに惚れたんだけどね」

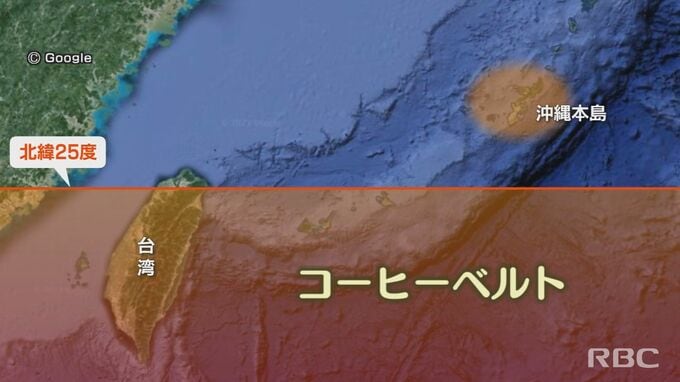

そんな名城さんと名刺交換した一人が琉球大学農学部の研究員・高木伸明さん。コーヒー栽培に適した地域=コーヒーベルトはこれまで“台湾あたり”まででしたが、地球温暖化の影響で沖縄も含まれる様になり、その可能性に注目しています。

琉球大学農学部 高木伸明研究員「沖縄産の農産物ベスト10ありましたが、本当に自立しているのは何か考えたときに、次のものを考える時に来ているのではないか。ハワイのコナを見て思ったが、ここがゴールだなと」

高木さんが目指すのは、沖縄のコーヒーをハワイのコナのような“産業”にすること。目標値はハワイのコナと同じ、年間およそ1000トンの生産。ちなみに現在日本全体の生産量が5トンから10トンで、沖縄はそれ以下。

産業化の課題のひとつが“沖縄で育てやすく”、かつ“美味しい品種”を選ぶことですが、研究室だけでは出来ません。そうした中…

琉球大学農学部 高木伸明研究員「写真ですね。“ベトナムの豆”みたいな形で送ってきてまして。名城さんは今まで栽培して苦労してきたことや、ここが大変だったということを割と情報として教えてくれる」

名城政雄さん「勉強してきたことを利用して金儲けとかは全く考えていない。それよりも後輩とか、沖縄の産業に力を入れるべき」

今後は沖縄のコーヒー農家が持つ全ての葉のDNAを調べ、最適な品種を見つけたいという高木さん。名城さんとの交流はその第一歩でした。

高木伸明研究員「県内のコーヒー農家は個人個人でとても努力していて独自の技術を持っている。そういうものをちゃんとデータとして集めて。それが沖縄県の知見や独自の栽培方法になってくる」

新たな産業を生み出すこうした取り組みは、“生産的な完全雇用を促進する”というSDGsの目標に繋がっています。

若い頃は電力会社でがむしゃらに働いてきた名城さん。台風時には1週間、帰れなかったこともありました。

名城政雄さん「定年することになったら『勉強しておけばよかったなぁ』と思って。つくづく今感じてる。癒されるし。収穫の喜びはあるし」

実りの喜びと、それが将来“沖縄の産業”に繋がるかもしれないという期待をもって。名城さんは今日も農園で精を出します。