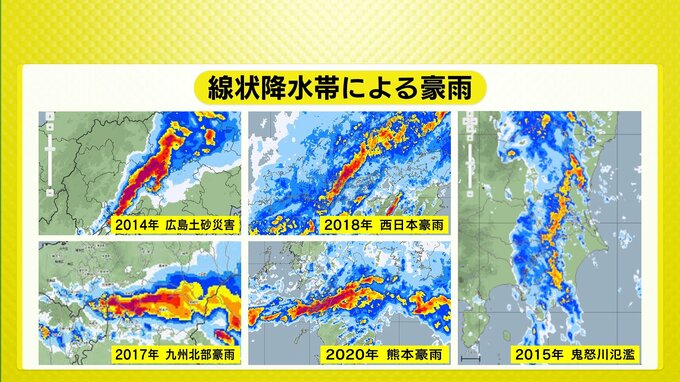

ひとたび発生すると、短時間に猛烈な雨をもたらして甚大な災害につながることも多い線状降水帯。気象庁は現在よりも最大で30分前倒しで線状降水帯の具体的な雨域を発表して警戒を呼びかける新たな情報を、5月25日午後1時から開始します。

実況+30分前倒しの予測も含めて危機感伝える

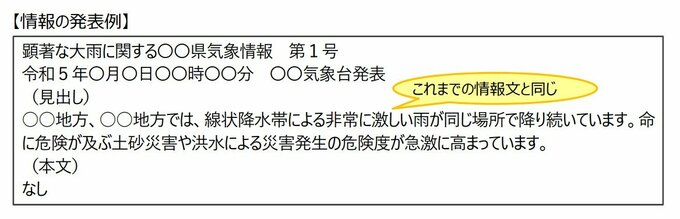

今回、発表が最大で30分前倒しで発表されるのが「顕著な大雨に関する気象情報」です。同じタイトルの情報はすでにありますが、これまでは実際に線状降水帯の発生を確認した場合に出る実況情報でした。5月25日からは30分先までに線状降水帯の発生が予測される場合にも発表されるようになります。

発表される情報文の内容自体はこれまでと変わりません。線状降水帯に伴う大雨によって災害発生の危険度が急激に高まっている状況になっていることを伝えるための情報となっています。

線状降水帯の予測は赤色の点線で表示

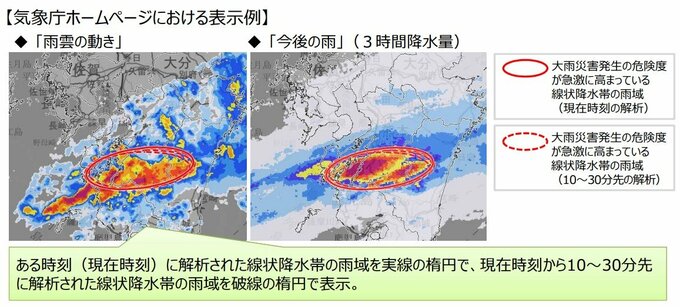

これまで線状降水帯が発生した場合、気象庁HPの「雨雲の動き」や「今後の雨」の地図上に、線状降水帯の雨域がどこかを大まかに把握できるよう赤色の楕円(実線)が表示されていました。

5月25日からは予測についても赤色の楕円で示されます。実際に発生した場合と区別するために予測は赤色の点線で示されます。

予測された線状降水帯が、実際に発生したかどうかについては、気象庁ホームページの解説ページに自動で掲載されるとしています。

気象庁の検証では、2019年7月~2022年10月に線状降水帯が発生したとして「顕著な大雨に関する情報」を発表した122事例のうち、予測の段階で発表できなかったとみられるのは18事例(15%)としています。

逆にいえば、これまで線状降水帯が発生したと情報を出したうちの85%は、もう少し早い段階で予想として発表できるということです。

「線状降水帯発生情報」として伝える

気象庁が「顕著な大雨に関する気象情報」として出す情報について、RCCやTBSなどのJNN系列では「線状降水帯発生情報」というタイトルで伝え、情報が出た時点で速報として扱っています。

今回、最大で30分先までの予測の意味合いが含まれるのを受けて、JNN系列としてどのように伝えるかはまだ確定はしていませんが、おそらくこれまでと同様に「線状降水帯発生情報」として速報で伝えることになると思います。