保護者は安全を確認しながら一緒に遊ぶこと

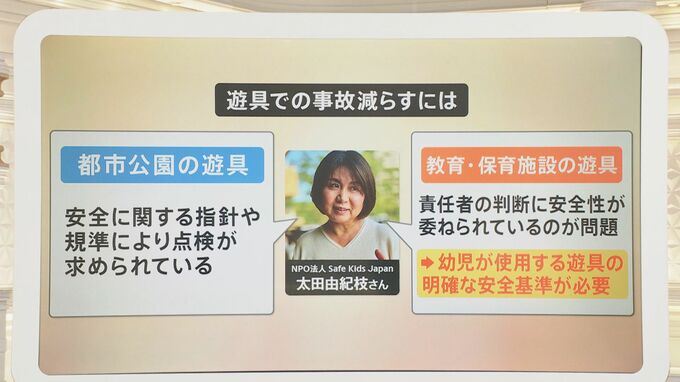

遊具での事故を減らすにはどうすればよいのでしょうか。「NPO法人SafeKidsJapan」の太田由紀枝さんに聞きました。

▼「都市公園の遊具」は安全に関する指針や基準により点検が求められている。

▼「教育・保育施設の遊具」は責任者の判断に安全性が委ねられているのが問題。→幼児が使用する遊具の明確な安全基準が必要

実際、事故のあった保育園の遊具は、そもそも安全基準がないという状況のなかで、独自に作られたものでした。

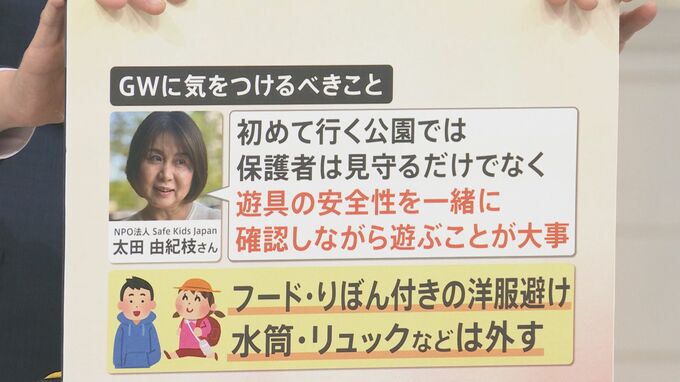

ゴールデンウィークに気をつけるべきことはどういったことでしょうか。NPO法人SafeKidsJapan太田由紀枝さん「初めて行く公園では、保護者は見守るだけでなく、遊具の安全性を一緒に確認しながら遊ぶことが大事」

そして、フードやリボン付きの洋服は避け、水筒・リュックなどは外して、首などに絡まないような状況を作ることが大事だということです。

ホラン千秋キャスター:

保育園・幼稚園の遊具などは園児たちも遊び慣れていると思いますが、今回事故があった遊具は、トラロープが当日設置されたばかりのなかで起きてしまいました。

萩谷麻衣子弁護士:

遊具の安全性について、国土交通省は安全確保に関する指針を定めています。しかしその内容があまり具体的ではないんです。そのため指針を受けて日本公園施設業協会というところが安全基準を独自に自主的に定めて公表しています。その安全基準を保育園、教育施設、業者が守っていると思うのですが、一民間団体が作ったものなので、守る義務はありません。この事故を見て、やはり国の基準としてしっかりしたものを作る必要があると思います。

井上貴博キャスター:

遊具の安全基準と並行して、保育士さんの人数は足りていたのか。これから調査を行うと思いますが、保育士さんも介護士さんも待遇などを抜本的に改善していかないと、人手不足が慢性化してよりひどくなると思います。

萩谷弁護士:

遊具に関して、年齢によっては危険だという想像力を働かせて、見守るべきだったと思います。3歳ですとヒモの本来の使い方を理解できないし、使わせるなら目を離すべきではなかった。その想像力がちょっと欠けていたのではないか。残念だなと思います。