生活上様々な不利益が生じている同性カップル。憲法で「同性婚」をどう解釈するのか?5月3日の憲法記念日に考えます。

憲法施行から76年 同性カップル日本の現状は?

井上貴博キャスター:

現在の憲法が施行された76年前と大きく価値観が変わる中で、日本は伝統や家制度に縛られているところが大きいのかもしれません。

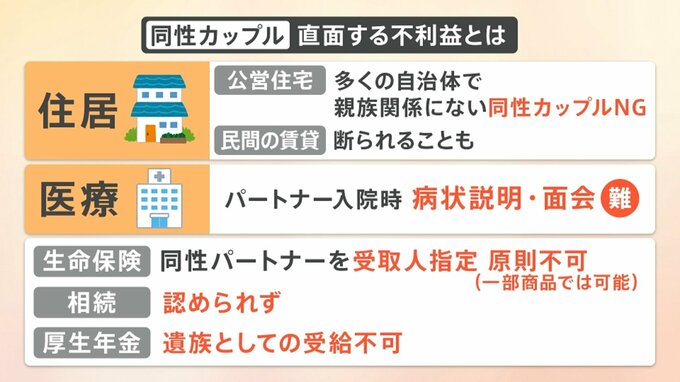

G7=先進7か国の中で同性婚を認めていないのは日本のみです。現状で同性カップルが直面する不利益の例を挙げてみました。

【住居】

公益住宅 多くの自治体で親族関係にない同性カップルNG

民間の賃貸 断られることも

【医療】

パートナーが入院したとき症状の説明や面会が難しい

【生命保険】

同性パートナーを受取人指定原則不可(一部商品では可能)

【相続】

認めらず

【厚生年金】

遺族としての受給不可

法の下の平等といいますが、本当に平等なんでしょうか。同性カップルというだけで、これだけ違い、不利益を被るというのはどうなのか。法律が前に進まないのであれば、自治体で変えられることはないか。

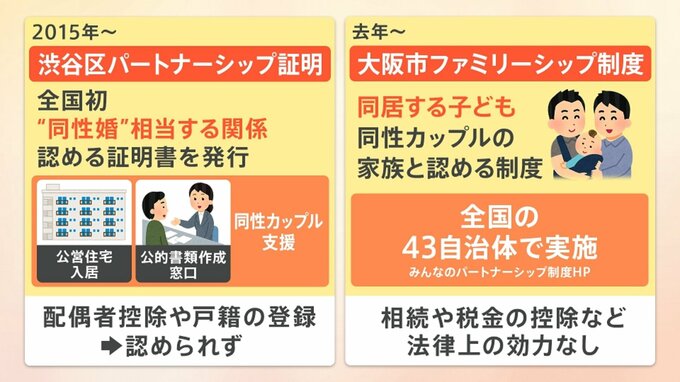

2015年、全国で初めて渋谷区が「パートナーシップ証明」というものを始めました。“同性婚”に相当する関係を認める証明書を発行します。

法的に認められるわけではありませんので、配偶者控除などは認められませんが、公営住宅への入居、公的書類の作成窓口の設置など同性カップルに支援ができるようになりました。

これよりも一歩踏み込んだのが大阪です。大阪市で2022年からはじまっている「ファミリーシップ制度」は同居する子ども、同性カップルの家族と認める制度で2人だけではなく、子どもに関してもしっかりと認める制度です。

現在、全国43の自治体で実施となっていますが法律上の効力があるわけではありません。(みんなのパートナーシップ制度HPより)

JNNの世論調査では「同性婚を法的に認めることについて」

▼賛成63%

▼反対24%

30歳未満の女性の賛成は91%でした。年代別の差もどんどん大きくなってきていて、かなり意見が分かれるところもあるのかもしれません。