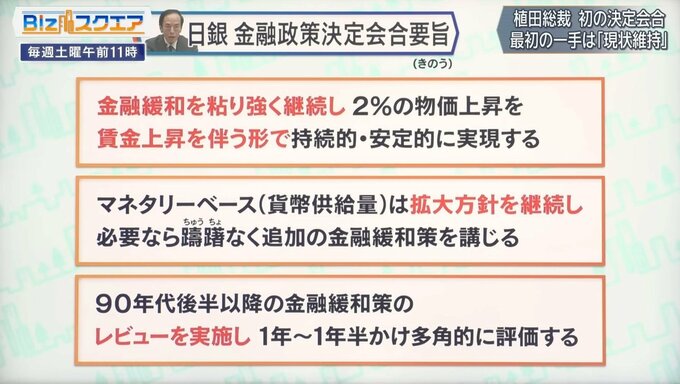

「賃金上昇を伴う形で」の2%物価上昇を目指す。レビュー実施は時間稼ぎか

植田総裁は「金融緩和を粘り強く継続し、2%の物価上昇を賃金上昇を伴う形で持続的、安定的に実現する」ことが目的だと最初に表明した。

――「賃金上昇を伴う形で」というのを入れた。これが実現したら持続的、安定的と言えると読めるか。

東短リサーチ 加藤出氏:

来年の春闘まで見るのかといった質問が記者会見でありましたが、来年の春闘の賃上げの内容がよさそうだと裏付けられそうな企業収益の向上があれば、それ以前に政策変更もあり得るとおっしゃってはいました。ただ、全体としては現時点では慎重に粘り強く緩和を続けるのだということをすごく強調していたので、為替もあれだけ円安方向に行ったということです。

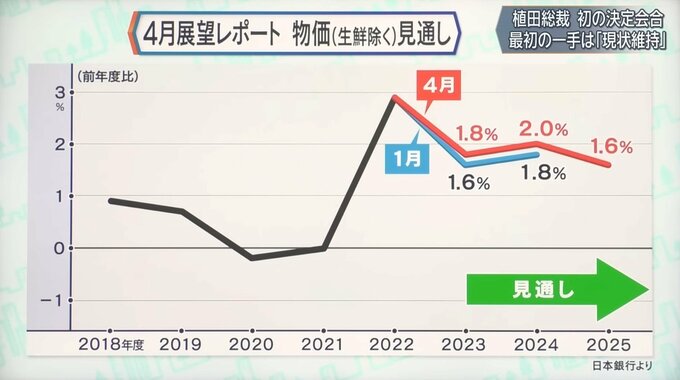

日銀の物価見通しは、1月時点では22年度の3%から23年度は1.6に下がり、24年度は1.8という動きだった。これが改訂され、23年度は1.8に0.2上がり、24年度も0.18から2.0に0.2上がった。

――植田総裁が今は安定的、持続的ではないと言っているのは、1回1%台に下がってその後も2%が維持できるかどうかわからないからという意味なのか。

東短リサーチ 加藤出氏:

毎年物価が2%ずつ上がっていくという経済を実現させたいので、特に25年が1.6という見通しではまだ低いと。これは苦しいところもあって、特に23年が1.8というのはおそらく低すぎる数字で、4月の東京都区部のインフレがずいぶん強かった。

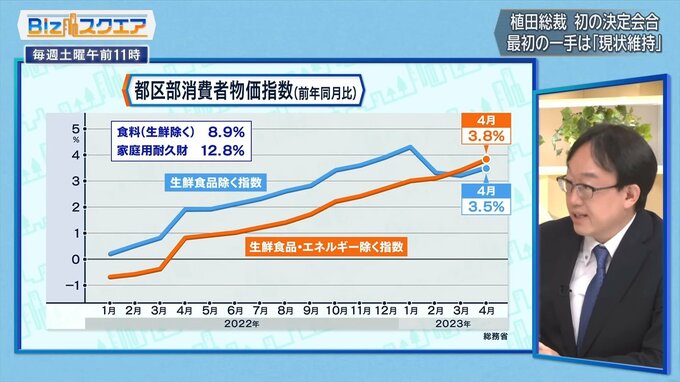

4月の都区部の消費者物価指数は生鮮食品を除いた指数が3.5%と3か月ぶりに伸び率が拡大した。特に生鮮食品を除いた食料は8.9%の上昇と46年10か月ぶりの上げ幅となっている。

――補助金などで1回落ちた物価がまた上がってきている。しかも、エネルギーを除く指数で見ると一貫して上がっている。

東短リサーチ 加藤出氏:

4月の全国の数字は4%台に乗ってくるでしょうから、普通の生活をしている人にしてみると十分インフレは高すぎるという状況なので、インフレが実現されていないという日銀の説明との間に肌感覚として理解できない国民は相当いるのではないか。

――足元は4%近い物価上昇があるのだから、23年度の1.8という見込みも低すぎないかということか。

東短リサーチ 加藤出氏:

今年の後半、大幅にインフレが縮まってこないと1.8にならないわけです。植田総裁が政策を当面変えないと言ったことで円安が進んでいるので、円安が輸入物価を押し上げていく。そういう意味でも23年の数字はもっと上がってくると思います。ただ、先行き見渡して2%が達成できないと政策を変えないということなので、今アメリカのいろいろな銀行の問題や海外経済の不安もある程度後退してこないと、25年は2%近いという確信はなかなか言いにくいのかなと思います。アメリカの問題が「心配ないです」とはっきり言えるまでには時間はかかるでしょう。

今回の決定会合で注目されたのは過去の政策をレビューする、検証するということだ。植田総裁は過去四半世紀におよんだ金融緩和のレビュー(評価)の実施について、「金融政策の変更を意図したものではない」とした上で、2%の物価目標を達成する意味では「必ずしも成功を収めてこなかった」とした。90年代後半以降の長いスパンを1年から1年半かけて検討するという。

――黒田前総裁の時の異次元緩和を検証して、その結果を受けて修正するのだと思っていたが、そういうロジックとは全然違う。

東短リサーチ 加藤出氏:

時間的にも範囲的にも広くして検証するというのは、黒田緩和に焦点を当てるとなかなか評価しづらい、否定しづらいというものがあるのだろうと思います。

――アベノミクスが良かったか悪かったかというような議論は政治的にも避けたいから、検証の対象も幅広くするし時間も長く取る。ということは、このレビューはほとんど時間稼ぎにすぎないということではないか。

東短リサーチ 加藤出氏:

それも結構あると思います。特に記者会見でこれを発表したことで、記者の人たちの多くの関心がこれに向かったわけです。黒田緩和継承への批判はあまり出ずに、もっぱらこちらに関心が行ってしまったという点では、戦略的にはこれを発表したのはうまくいったとも言えます。