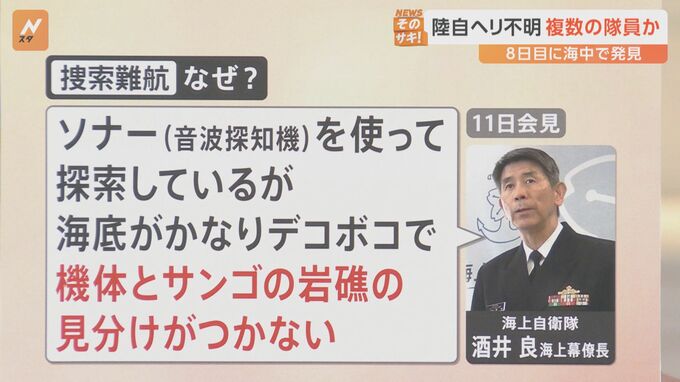

捜索は難航「機体とサンゴの岩礁の見分けがつかない」「破片が飛散すると発見は困難」

今回の捜索は非常に難航しているのですが、一体なぜなのでしょうか。

海上自衛隊の酒井良 海上幕僚長(4月11日会見)は、「ソナー(音波探知機)を使って探索しているが、海底がかなりデコボコで、機体とサンゴの岩礁の見分けがつかない」と話しています。

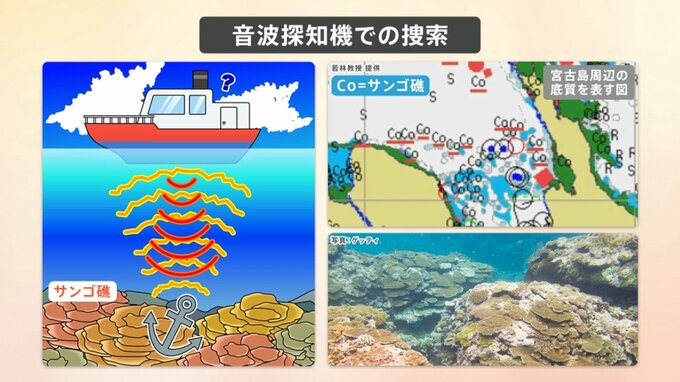

音波探知機での捜索方法とは、一体どういうことなのでしょうか。

音波を使用すると、船から海底に向けて音波が出されます。音波が海底から返ってくる反応によって、ものがあるのか、ないのか、どういったものがあるのか、というところを確認します。

今回の宮古島周辺の底質を表す図には「Co=サンゴ礁」と書かれているマークがたくさんあります。海底には大きなサンゴ礁がたくさんあり、結果として音波を使っても、サンゴ礁なのか、機体の一部のようなものがあるのか、見分けるのが難しいということです。

これだけではありません。

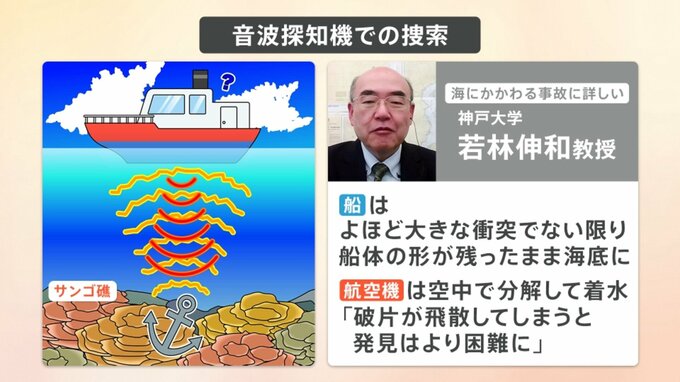

海にかかわる事故に詳しい神戸大学の若林伸和教授によると、

「船はよほど大きな衝突でない限り、船体の形が残ったまま海底にある場合が多い」

「航空機は空中で分解して着水。『破片が飛散してしまうと発見はより困難になる』」

このような状況から捜索が難航しているということです。

井上貴博キャスター:

まずは何とか全員ご家族のもとへ帰れることを祈りますが、日本の自衛隊には世界でもトップクラスの優秀な潜水士が多数在籍していると言われてますので、二次災害のリスクと隣り合わせの中でまず捜索。その後は事故原因の究明になりますので、フライトレコーダーなど、いかに回収できるかというところになってきそうですね。

宋美玄さん:

ダイバーの方もかなり熟練はされてると思いますけれども、どうか安全に捜索していただきたいです。

井上キャスター:

潮の流れが大変速いということで、もちろんダイバーも命がけで捜索にあたるということになりますね。