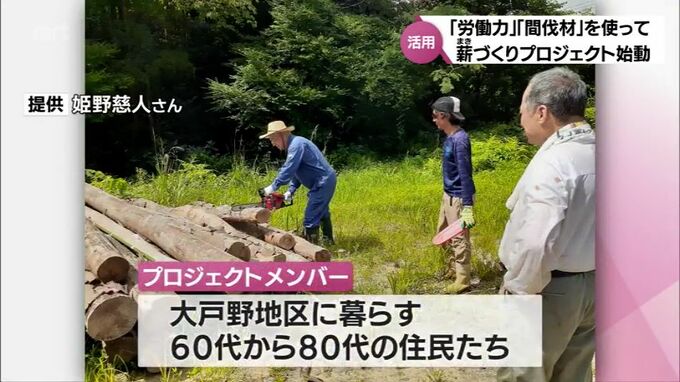

プロジェクトのメンバーは60代から80代の住民たち

ただ、大量の薪を割ったり乾燥させたりするのは人手と手間がかかる重労働。そこで姫野さんが頼りにしたのが、地域の住民たちです。

(NPO法人ごんはる 姫野慈人 理事長)

「労力さえ確保できれば、生業として1つの事業として継続できる、持続できるだろうと、そうなったときに地域の力が必要だなと思って」

プロジェクトのメンバーは大戸野地区に暮らす60代から80代の住民たち。

ハウスを建てたり、薪を割ったり、それぞれのペースで作業に参加しています。

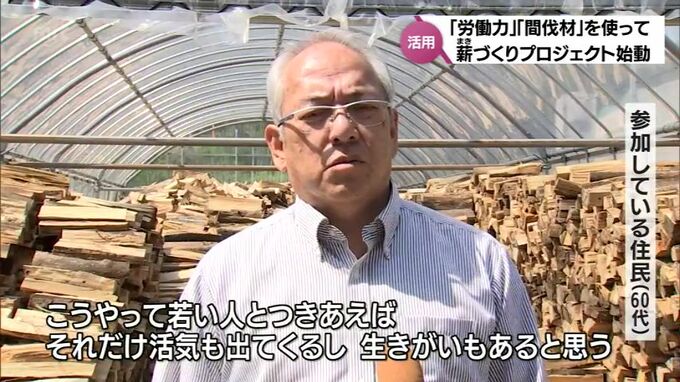

(参加する地域住民・60代)

「時間が空いた時に、材料が来た時に、みんなで集落集めて、できる人だけでやっている。年を取られた方が家にこもっているのも健康に悪いし、こうやって若い人と付き合えば、それだけ活気も出てくるし、生きがいもあると思います」

できる人ができる時間でできる仕事を

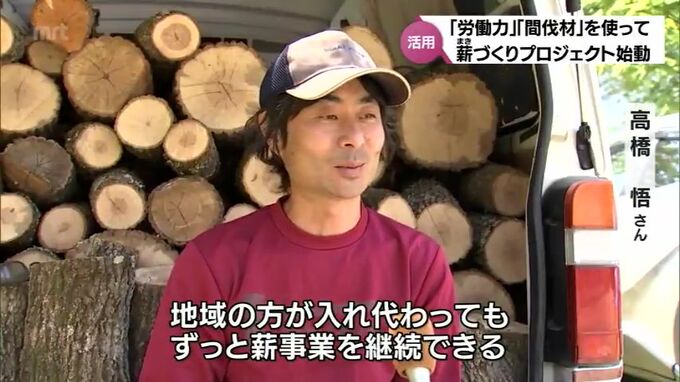

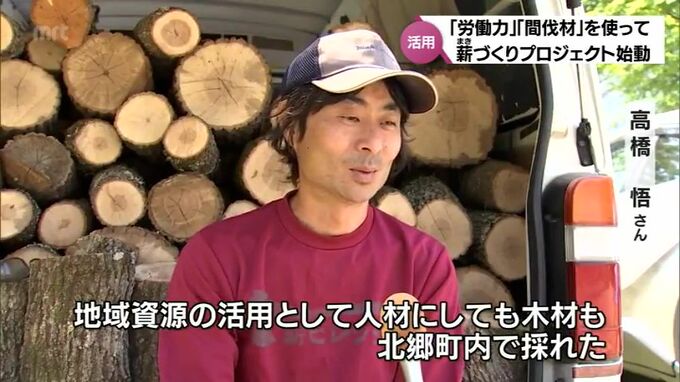

このプロジェクトは、およそ10年前から薪づくりを行っていたスイトピー農家の高橋 悟さんから事業を引き継ぐ形で去年、スタートしました。

個人で事業を続けるには限界を感じていたという高橋さん。地域が一体となり取り組む形で引き継がれたことに期待を寄せています。

(高橋 悟さん)

「できる人ができる時間でできる仕事を、ということで地域の方が入れ替わっても、ずっと薪事業を継続できる。将来にかけてそれが一番理想だなと思って、安心してお手伝いできています」

過疎地域だからこそできる仕事というのがある

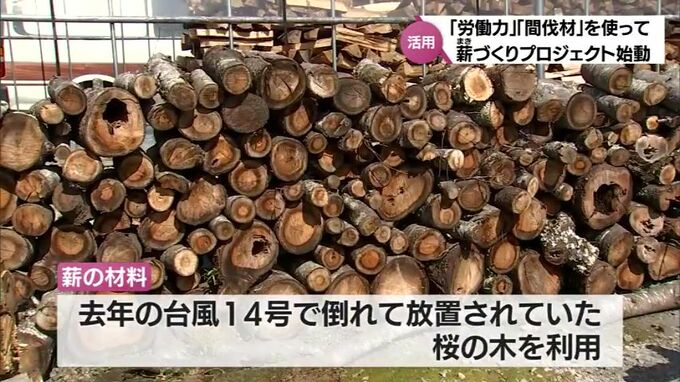

また、薪の材料に使われるているものの多くは、地元の森林組合が、山の手入れをした際に出る間伐材。

さらに、去年の台風14号で倒れ放置されていた桜の木を利用するなど、地域資源を有効活用した薪づくりを行っています。

(高橋悟さん)

「事業を受け継いでもらって、地域の資源として、人材にしても木材も北郷町内で取れた木材も。ちょうど山に囲まれた北郷町でいいんじゃないかと」

「間伐材の活用」に「高齢者の働く場所の確保」。

中山間地域ならではの「薪づくりプロジェクト」は地域課題の解決に一役買っています。

(NPO法人ごんはる 姫野滋人 理事長)

「過疎地域だからこそできる仕事というのがあると思うんですね。チームワークも含めてだと思うんですけど、限界集落と言われる小さな集落とか地区でも何か一つ生業となる事業をまたマッチングできればより良いと思います」

(スタジオ)

この薪づくりの場所を活用して、子どもたちの自然学習なども今後実施していきたいということで、地域の新しい拠点としてこれからの活動が楽しみです。

※MRTテレビ「Check!」4月13日(木)放送分