山形の気になる話題を深く掘り下げる「ユウキノフカボリ」のコーナーです。今日のテーマはこちらです。

―土砂災害警戒区域 前倒し点検の意味は―

結城アナウンサー:

まずこちらご覧いただきます。去年12月31日、山形県鶴岡市西目で災害が発生しました。

原因は調査の結果、土の風化。さらに雪解け水などが影響したのではないかというふうに言われています。

こういった場所は県内にどれくらいあるんでしょうか。

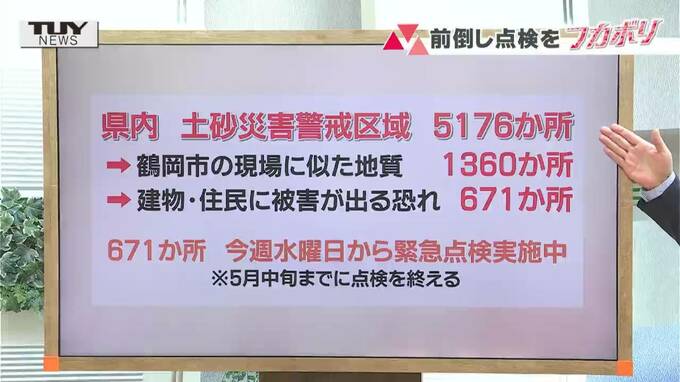

土砂災害警戒区域は県内に5000か所以上あります。その中で、鶴岡市の現場に似た地質の場所が1360か所。

その中でさらに、建物あるいは住民の方に被害が出る恐れがあると言われている場所が671か所もあるということがわかったんですね。

この671か所について、今週の今月15日から県が緊急点検を実施しています。

5月中旬までに点検を終える予定となっていて、このペースは1日に10件以上点検していくということになるわけです。

では、なぜ今の時期にこのように緊急点検を行っているのか。その意味について専門家に伺っています。

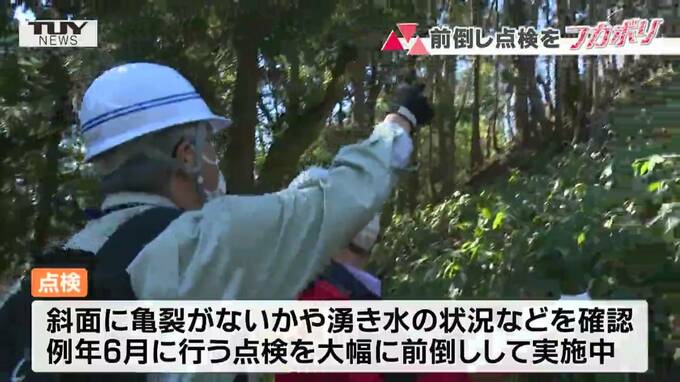

県は今月15日、上山市から危険か所の点検をスタートさせました。

土砂災害の前兆と言われる亀裂が斜面にないか、また湧き水の状況などを確認するもので、例年6月に行う点検を大幅に前倒しして実施しています。

鶴岡市西目の現地調査に入った地質学の専門家・山形大学の本山功教授は、県が点検を早めたことを評価します。

山形大学災害環境科学研究センター所長・本山 功 教授

「対応が迅速だったと、こういう点があると思います。雪解けの時期に、どういうふうなことがあるのかと状況を把握できる可能性がある。冬が始まる前に点検を終えられる可能性があるということで、その3つは大きいんじゃないかと思います」

今回の点検方法は「目視」。見るだけでどういったことが分かるのでしょうか。

山形大学災害環境科学研究センター所長 本山 功 教授

「まずそこ(目視点検)から非常に重要なリスクがあるかの見当をつけるという点では重要。もし大きな亀裂など変化があれば、そこを精密検査しようとなるのではないか」

箇所数が多いということもあって、まずは目視の点検をした後で、さらにその前に進めていこうということが狙いのようです。

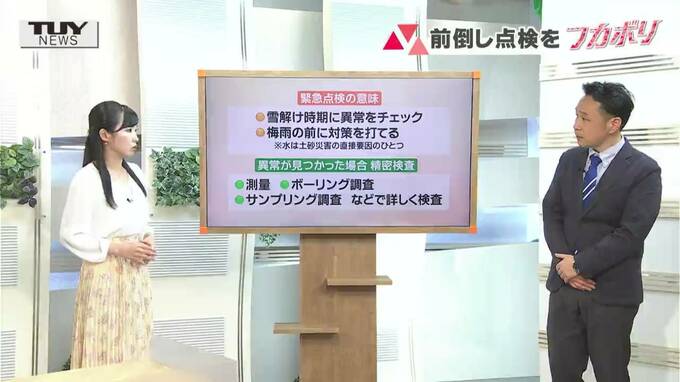

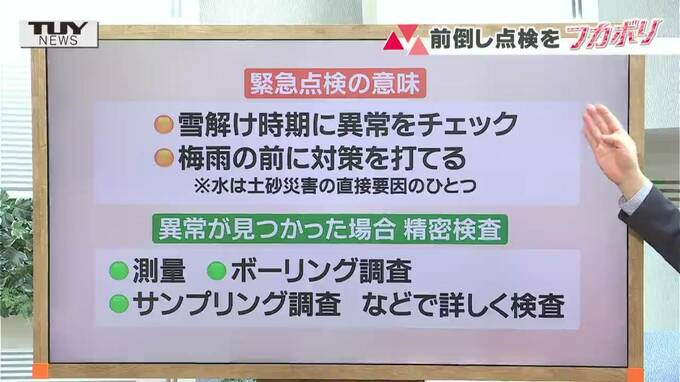

今回緊急点検の意味を先生に聞いたところ、このようなことをおっしゃってました。

やはり、「雪解け時期に異常チェックできるというのは大きい」です。雪解け水はやはりそれだけ影響するということですね。

やはり、「雪解け時期に異常チェックできるというのは大きい」です。雪解け水はやはりそれだけ影響するということですね。

さらには、5月中旬まで終わらせるというのはなぜかというと、「梅雨の前に対策を打てる」ということ。これが非常に大きいそうです。

水というのは土砂災害の直接要因の一つと言われていますので、やはり梅雨の時期に対策を打とうということが見えるわけです。

実は県はこれまで6月に点検を実施していたわけなんですよ。

「土砂災害防止月間」というものに合わせて点検を行っていたとは言うんですが、でもそもそも遅かったんじゃないかと。

雨のことを考えるのであれば、やはり今の時期に点検をするというのが実は適正なんじゃないかと、私個人的に取材をしていて感じました。

さらに「異常が見つかった場合は、精密検査を行うことになるでしょう」ということでした。

さらに「異常が見つかった場合は、精密検査を行うことになるでしょう」ということでした。

内容としては測量やボーリング調査ですね。さらに土のサンプリング調査などを行って、詳しく検査するという流れになるということです。

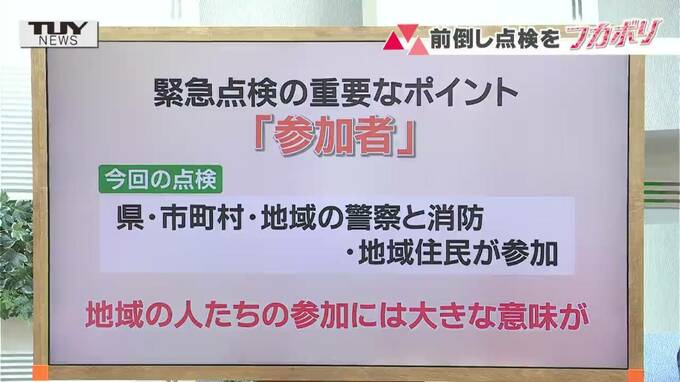

本山教授がもう一つ言っていたのが、「緊急点検の重要なポイントは参加者だ」ということなんですね。

今までも参加されていた方はいたそうなんですけども、今回の点検は特に、県や市町村、地域の警察と消防、地域住民の方が参加しているんです。

この「地域の警察、消防、住民が参加するというのが、やはり非常に大きな意味があるので、ぜひこれは続けてほしい」ということをおっしゃっていたんです。

先生に改めてお話を聞いています。

山形大学災害環境科学研究センター所長 本山 功 教授

「(土砂災害は)日頃近くに住んでいる住民が異常に気づくことが非常に重要。地域の防災意識を高める意味でも点検に住民が参加する意義は大きい」

実際、調査に参加した地域の消防隊員は。

上山市の消防隊員

「(災害時)一番最初に出なきゃいけないのが警察だったり、我々消防だったりするので事前に危険を知っておくのも大事だと、知ろうとはしてるんですけど、知らないところが多々あるので、そういったところ、こういった機会に確認しておくことは大事だと思います」

やはり地域の警察や消防の方でも、地域のことを実は知らないことって結構ありますよとおっしゃっていたんです。だからこそ、その地域のことを一緒に調べて知ることが大事だということなんですね。

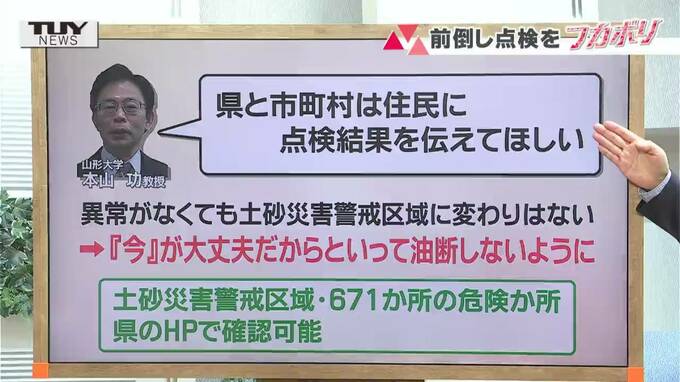

山形大学の本山教授は、こんなこともおっしゃっていました。

「県と市町村が住民に今回の点検結果をちゃんと伝えてほしい」と

「点検をして、異常があったなかったということを地域で結局共有しないと、もしものときには何もできませんよ」ということを話していたんですよね。

やはり地域の方が地域を知ることが第一歩で、そこからどうするかという対策も生まれてくるということだったんです。

さらに本山教授がおっしゃっていたのは、ここ重要だと私も思いました。

今回仮に異常がなかったとしましょう。でもそれでOKじゃないってことです。

なぜかというと、異常がなかったとしても、そもそも、その場所というのは、土砂災害警戒区域に変わりはないということなんですね。

だから5000か所以上も、土砂災害警戒区域が県内にあるわけで、そこは元々雨が降るなどした場合は警戒すべき地域だということなんですね。

「今が大丈夫だからといって、決して油断しないでください」ということでした。

なおこの土砂災害警戒区域あるいは今回の671か所の危険箇所については、

県のホームページで確認できますのでぜひ皆さん見てみてください。

災害の前兆現象というのは必ずあるそうで、斜面の亀裂であったり、水のしみ出しであったり、砂がポロポロこぼれ落ちてきたりとか、そういうことを確認するようにしてくださいということでした。