災害対策グッズは日々進化しています。防災や減災に役立つ最新技術の展示会が2023年2月、神奈川県横浜市で「震災対策技術展」と「防災食品展」が開かれました。過去の災害を教訓に開発された最新の防災グッズや工夫を凝らした非常食が一堂に会しました。いずれも「スグレモノ」ぞろいです。

【最新の防災技術】

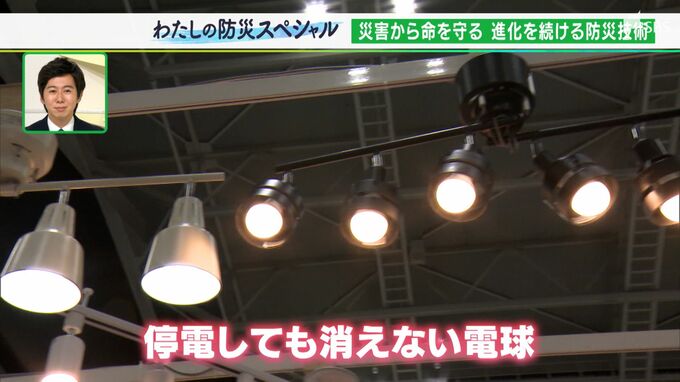

災害時にはライフラインも大きな影響を受けます。2018年に起きた北海道胆振東部地震では、約295万戸が停電するブラックアウトが発生しました。そのような急な夜間の停電に役立つ電球があります。

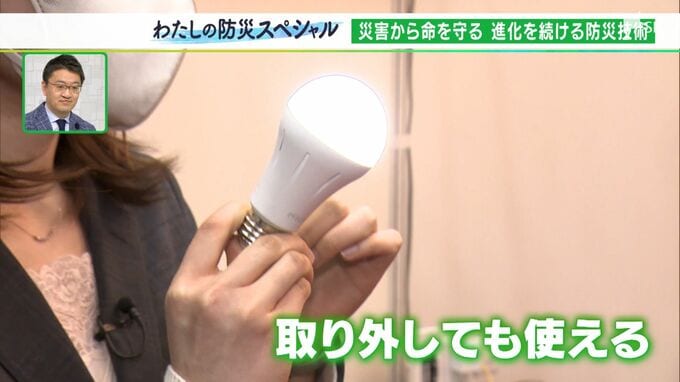

会場で試すと、電球はブレーカーを落としても消えません。停電しても消えない電球です。その電球にはバッテリーが内蔵されていて、停電時にも最大6時間点灯し続けます。取り外しても電球の下の部分を手で触ると電気が流れ、明るく光る仕組みです。

<電球を開発した「エコミナミ」元澤和希さん>

「探し物をしたり、避難所に懐中電灯の代わりとして、持って逃げてもらうことができる」

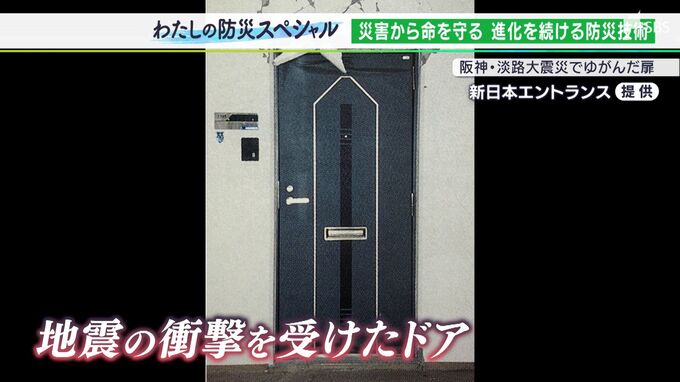

会場には、地震の揺れでゆがみ開かなくなってしまった状況を再現した玄関ドアが展示されていました。強く押しても開きません。1995年の阪神・淡路大震災のように、直下型の地震は建物に強い衝撃を与えます。実際に阪神・淡路大震災で、地震の衝撃を受けた玄関ドアです。上下がつぶれて開かず避難ができなくなりました。

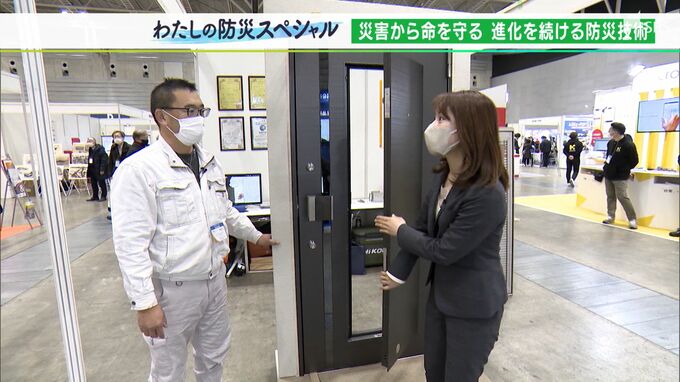

しかし、展示されている扉は「直下型地震が起きても避難ができる扉」です。その秘密は扉のつくりにあります。扉の中側に、もう1回り小さい扉があるのです。大人1人が十分に出られるサイズで、簡単に開けることができます。直下型地震が起きると、扉は上下の壁からの衝撃で、上側と下側が潰れます。しかし、中の扉はつぶれないので逃げることができます。中の扉にも鍵がついているので、空き巣被害を心配せずに安心して避難ができます。

今回の展示会には、静岡の企業も出展しました。オフィスや人が集まる施設に置くと便利な「小さな防災倉庫」。スタイリッシュなボックスの中には、ランタンや携帯トイレ、発電機などさまざまなものが収納されています。

商品化したのは、静岡市駿河区の防災用品メーカー「ファシル」です。

<ファシル 八木法明社長>

「車の中に入れる車載用の防災セット。それ以外にも素敵なデザインのパンなどの食糧。新しい商品を日々企画し、商品化している」

元は防災頭巾を作っていた会社です。48年前に創業し、今までに100万枚以上の防災頭巾を作ってきました。全て手作りです。それをきっかけに防災用品の分野にも参入しました。

<ファシル 八木法明社長>

「世の中に必要なもの、ためになるものをという考えで商品開発をしてきた」

そして、4年前に開発したのがオフィスなどに置く小さな防災倉庫。スマートフォンの充電器やトイレットペーパー、発電機など約20種類を収納します。発電機の燃料は「家庭用のガスボンベ」です。ガスボンベ1本で約40分間、700ワットを発電。充電コードをつなげば、スマートフォン10台を同時に充電できます。

<ファシル 八木法明社長>

「ともに助け合う。地域の方と助け合うということで、この10台同時に充電したり、そういった思いで作った」

【非常食】

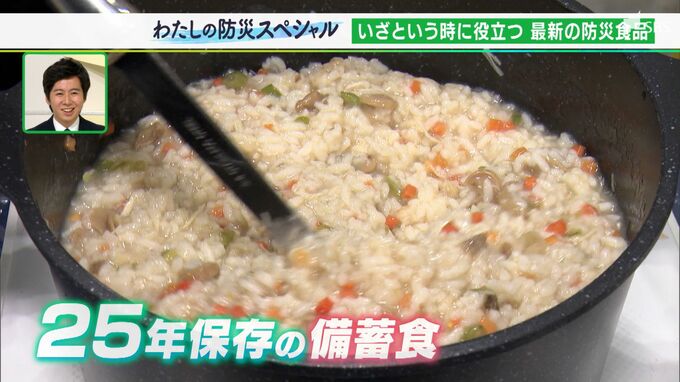

「25年」も保存ができるリゾットやクラッカーです。水分を極限まで取り除く高度な技術で長期間の保存が可能になりました。リゾットを試食しますと、カツオのだしが豊かに広がります。具だくさんでお米なので満足感もあります。

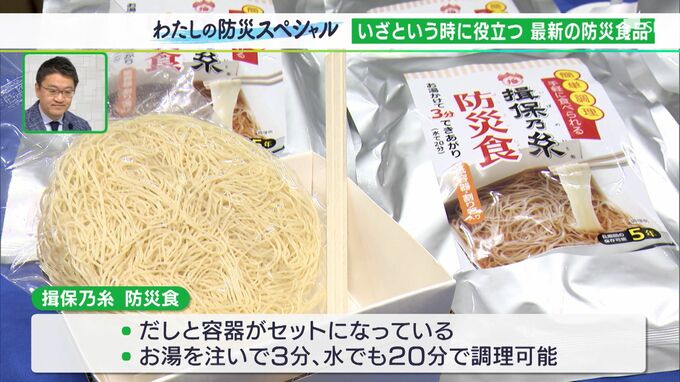

有名な「手延べそうめん」も防災食になりました。そうめんを温かく煮て食べる「にゅうめん」。だしと容器がセットになっていてお湯を注いで3分、水でも20分で調理できます。こちらも試食しますと、麺はツルツルっとした食感。心もあたたまります。

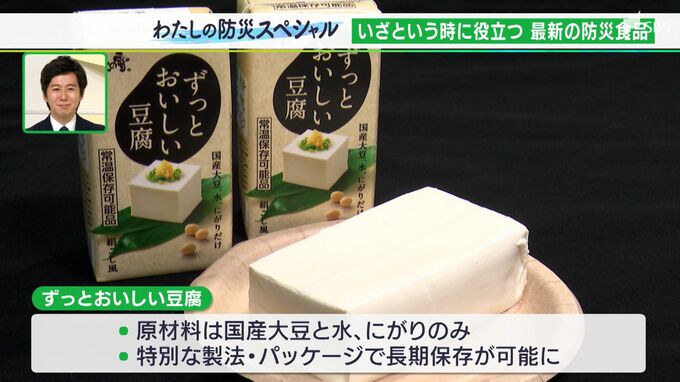

「豆腐」も長期保存が可能になりました。賞味期限は常温で157日。原材料は、国産大豆と水、にがりだけですが、特別な製法やパッケージでずっとおいしい豆腐が実現しました。大豆の風味が濃く、クリーミーな舌触りです。

創業200年以上という老舗の和菓子店も備蓄用のようかんを作りました。小豆の味がしっかりしていて、甘味が濃く、災害時でも元気をもらえそうな一品です。