「助けられる人を助けないかん」“日本の大災害で初”となるトリアージの瞬間

そんな時、1人の医師の声が響いた。

「やることやってあかんかったら、次の人を助けなあかん」

「いまのお話やったら、心臓が止まって呼吸が止まって20分経っていますから、この方の蘇生はもう困難です。もうやめ。次の人に行かなあかん。やめ」

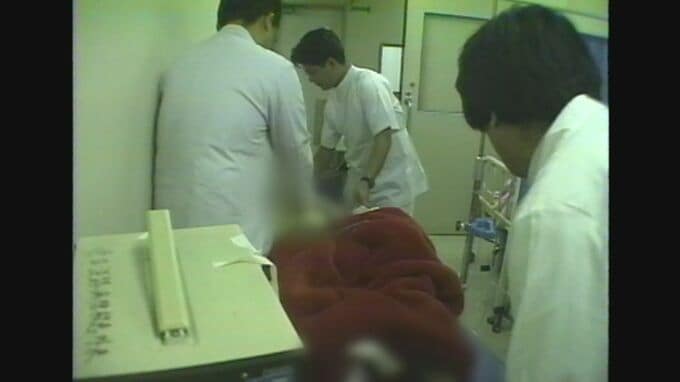

現場の指揮を執っていた外科部長の松田昌三さん(2003年死去)が、蘇生を中止するよう命じた。

「とにかくね、助けられる人を助けないかん。もう助からない人はあきらめないと。この人もう何分ぐらいかわかる?」

「9時に現場に到着してから15分程度のCPRを実施して…」

「やめなさい、ストップ! 次の人にかかろう」

緊急度や重症度に応じて治療の優先順位を決める「トリアージ」。当時はまだ社会にほとんど浸透しておらず、国内の災害で実践されたのは、阪神・淡路大震災が初めてだとされている。命を救うはずの医師が、命を“あきらめる”…当時はまだ3年目、この日は当直明けだった水谷さんは衝撃を受けた。

「私自身も当時3年目で、(蘇生中止などを判断)できないことはなかったのかもしれないですけど……、決められなかったですね」

「こういう時はこうしたらええんやというのを、見せつけられた感覚ですかね…」

1995年1月17日、兵庫県立淡路病院で蘇生が中止され、死亡診断が下された傷病者は6人。その中には10代の男女もいた。過酷な現場を目の当たりにした水谷さんは、阪神・淡路大震災の発生から10年が経つまで、当時の記憶を語ることができなかった。

“あの日の映像を使って トリアージの重要性を伝えたい”

それでも、阪神・淡路大震災での医療現場の混乱を教訓にして、トリアージタグが標準化されるなど、トリアージへの理解や体制整備が進み、“救われた命”があった。

阪神・淡路大震災を経験した医療従事者と、経験しなかった医療従事者との間で、災害への意識に大きな差があると感じていた水谷さん。1月17日の淡路病院の映像を使い、災害医療の厳しさや、トリアージの重要性を伝えようと思い立つ。

「震災で皆さんは被害がそんなに大きくない、大変なことと思っていない」

「あの日、いかに大変やったんかというのを、口では泣いてしまうから喋れないので…、映像で見てもらうことができるんじゃないかなと」

淡路病院の映像を使った講演は、2005年以降の18年間ですでに100回を超えた。2022年12月の大阪医専での講演で、救急救命士などを目指す学生らに、水谷さんはこう語りかけた。

「場合によっては、見捨てることもやむなしの“切り捨ての医療”、“ここでやめましょう”ということを、まさにやっていかないといけないのが、災害医療になるわけです。その切り替えをしないといけない。皆さんの頭の中で切り替えができるかどうかにかかってきます」

トリアージが必要となるような大災害が、再び来る時に備えて。水谷さんの活動は終わらない。