2011年3月11日、東日本大震災の津波が来る前に、船を沖合に避難させた宮城県南三陸町の漁師の男性がいます。その時の思いとは、そして津波の際の船の「沖出し」の可否は?

危険と隣り合わせの「沖出し」

地震発生直後の南三陸町。港を見てみると、沖へと急ぐ漁船の姿が。これは「沖出し」と呼ばれる行為。津波で船が岸壁や浮遊物にぶつかって壊れるのを防ぐ狙いがあります。

一方で、転覆や沈没と隣り合わせの危険な行為でもあります。

車が続々と高台へ避難する中、慌てて沖を目指すこの船。一体、どうなったのでしょうか。

この船に乗っていた高橋頼夫さん。

この時期は、気仙沼でイサダ漁をしています。春の訪れと共に始まったイサダ漁。2月、漁の準備で忙しいさなか、私たちにあの日の話を聞かせてくれました。

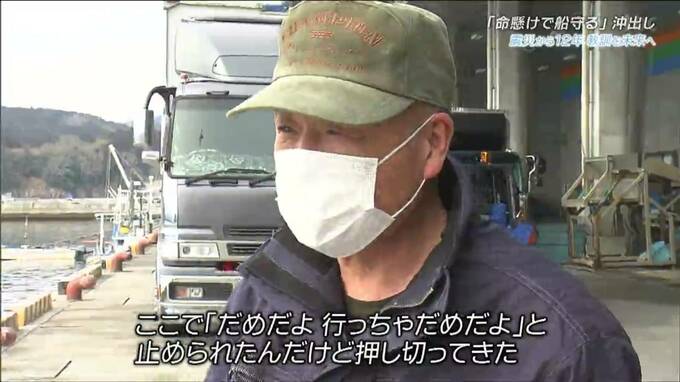

高橋頼夫さん:

「あのときはここにつけていたの。ちょうどここに」

あの日も、船を志津川に停め、翌日から始まるイサダ漁の準備に追われていた高橋さん。地震発生時は、一緒に漁をする兄と歌津にある倉庫で作業をしていました。

高橋頼夫さん:

「家は高いところにあるから、1度行ってみて、火も出ていないしブレーカー下げてきて。それから一緒に(港に)来たんだけど」

あわてて車を走らせ、港についたときには地震発生からおよそ20分が経過していました。

高橋頼夫さん:

「ここで『だめだよ行っちゃだめだよ』って止められたんだけど押し切ってきた」

止められながらも、漁船を守ることを優先した高橋さん。既に、引き波が始まっていました。