全国各地に存在する“ご当地お菓子”。

ここ愛媛県にも「母恵夢(ぽえむ)」や「一六タルト」などなど・・・様々な銘菓があり、おみやげの定番として人気を博しています。

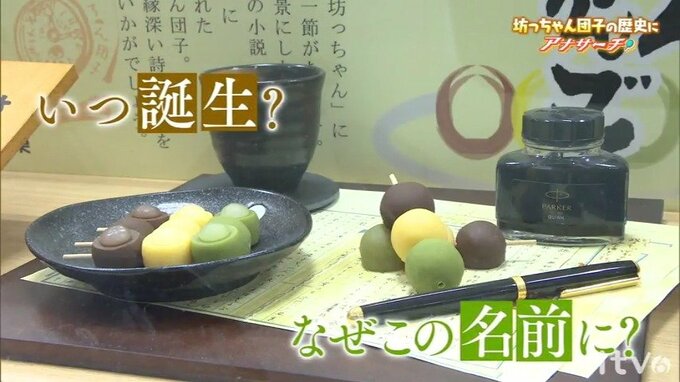

そんな愛媛みやげの中から、今回は「坊っちゃん団子」の歴史に迫ります!

■漱石の小説『坊っちゃん』を読み返してみると・・・

3色の団子が串に刺さった「坊っちゃん団子」。

愛媛県内の様々なお菓子メーカーが製造・販売していて、とりわけ松山の土産物店では必ずと言っていいほど見かける存在です。

ところで、このお菓子は一体いつどんな経緯で生まれ、なぜこのような名前になったのか。みなさんは知っていますか?

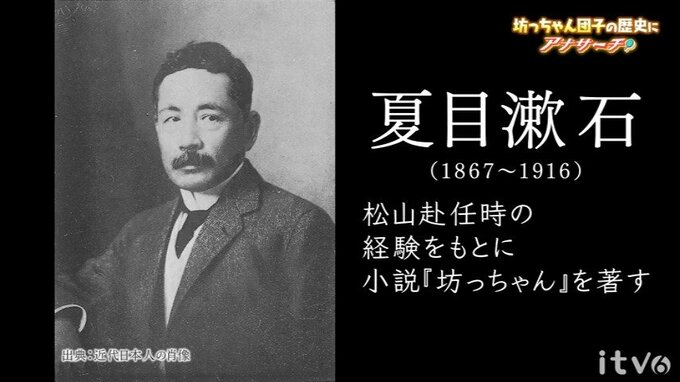

「坊っちゃん」と言えばやはり・・・

文豪・夏目漱石が教師として松山に赴任した時の経験を基に書いた、小説『坊っちゃん』と何か関係があるのでしょうか?

謎を解くヒントを得るため、私たちはまず図書館へ行き、改めて小説『坊っちゃん』の内容を確認してみることに。

近藤雅之アナウンサー

「あ、ありました!ここに団子が出てきています!」

その内容は――。

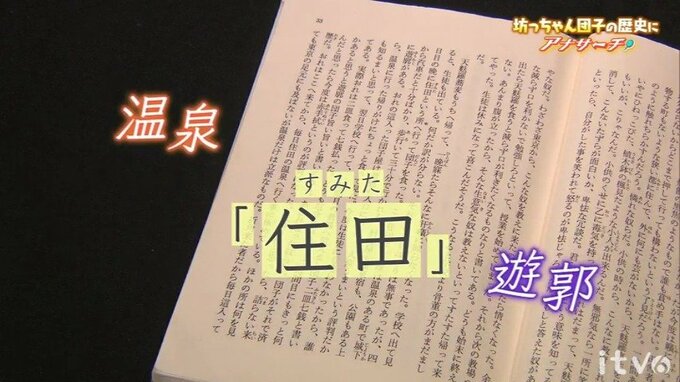

「住田という所へ行って団子を食った。この住田という所は温泉のある町で城下から汽車だと十分ばかり歩行いて三十分で行かれる(中略)おれの這入った団子屋は遊郭の入口にあって、大変うまいという評判だから温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた」(小説『坊っちゃん』より)

主人公が団子を食べた「住田(すみた)」という地名にヒントがありそう。

では、温泉や遊郭がある住田とは一体どこなのか。

松山で温泉のある町と言えば・・・